Hinein geht es in das Herzstück des stillgelegten Atomkraftwerks Grafenrheinfeld, dem Reaktorgebäude, in dessen Innern bis 2015 die atomare Kernspaltung stattgefunden hat. Der Weg führt durch eine Metallschleuse, an der Papierschnipsel kleben. Sie zeigen an, dass die leicht pfeifende Luft nach innen zieht und dafür sorgt, dass keine Partikel aus dem Sicherheitsbereich nach draußen geweht werden können.

Wo es im früheren Regelbetrieb des AKW im Landkreis Schweinfurt aufgeräumt und sortiert ausgeschaut hat, sieht der Anblick jetzt nach Chaos aus: aufgeschnittene Rohrleitungen, umherstehende Bauteile, Container in verschiedensten Größen.

Doch es ist alles andere als Chaos, sondern der wohlgeordnete Rückbau des Atommeilers, der nach streng geplanten Prozessen und Abläufen vorangeht. Jedes Teil ist erfasst und dokumentiert. Was damit passiert, muss Betreiber Preussen-Elektra den Aufsichtsbehörden jederzeit lückenlos nachweisen können. Werksleiter Bernd Kaiser sagt zum Stand: Man sei im Zeitplan, derzeit zerlege man den Reaktordruckbehälter und das Umfeld des Herzstücks.

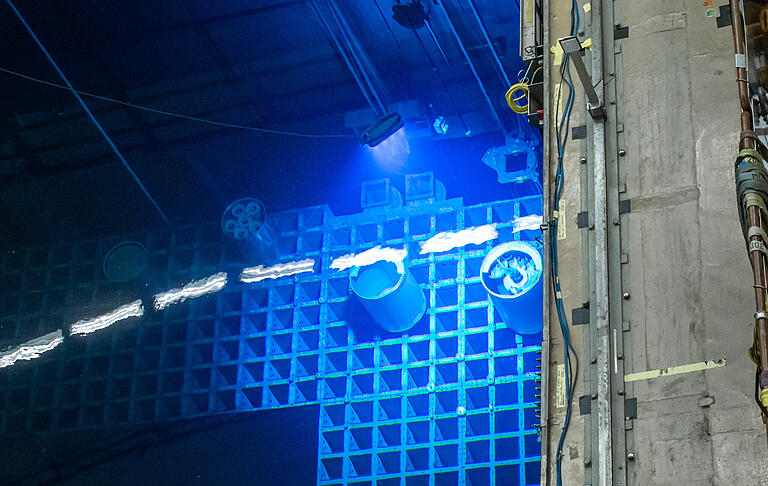

Kaiser deutet auf das Reaktorbecken, in dem sich früher die Brennelemente befanden. Dort werden gerade die Bodenplatten ausgebaut. Unter Wasser, damit möglichst keine Radioaktivität entweichen kann. Ferngesteuert von Maschinen und hochgehievt von einem Kran, dessen Aufbau alleine schon vier Monate gebraucht hat.

Ferngesteuert im Wasserbecken - und Bewegung im Zeitlupentempo

Fast im Zeitlupentempo wird eine Metallplatte aus dem Wasser gezogen. Damit keine Tropfen entstehen, die sich als Aerosole in der Luft verteilen könnten. Die Männer am Beckenrand tragen wasserabweisende Schutzkleidung. Und Schwimmwesten. Vorschrift!

"Wir müssen sehr vorsichtig sein", sagt Kaiser. Das ist an allen Ecken und Enden sichtbar. Will man bestimmte Areale betreten, müssen zusätzliche Überschuhe und Handschuhe angelegt und danach wieder fachmännisch abgelegt werden. "Am besten nichts anfassen."

Ohnehin werden alle Personen, die den Sicherheitsbereich verlassen, mehrfach in speziellen Messanlagen mit dem Charme einer Campingdusche auf radioaktive Anhaftungen überprüft und die mitgeführten Dosimeter ausgewertet. Eines der wichtigen Ziele beim Rückbau des AKW ist es, keine Kontamination in Bereiche zu verschleppen, die frei sind von radioaktiven Stoffen.

Die Mitarbeitenden in grünen Overalls sind die Strahlenschützer: Alleine 30 von ihnen sind im Sicherheitsbereich des Reaktorgebäudes unterwegs. "Bitte bleiben Sie hier nicht so lange stehen", fordert einer in Grün den Chef, Pressesprecherin Evamaria König und das Besuchergrüppchen freundlich, aber bestimmt auf, als sie sich neben einer Rohrleitung unterhalten, die als Strahlenquelle klassifiziert ist.

Alles wird zerkleinert und zersägt

Bis etwa 2033 soll der Rückbau des Werks laufen. Warum das so lange dauert und man derzeit auch von außen nichts davon sieht, erläutert Kaiser exemplarisch an einem Bauteil, das verschiedene Stationen durchlaufen muss, bevor es das Gelände verlassen darf. Die ausgebauten Teile kommen zunächst in das Sägezentrum, wo sie zerkleinert werden, damit sie in die Messanlagen passen.

Etwa in der Größe eines Reisekoffers. Im Bauch des Reaktorgebäudes stapeln sich Kisten mit den fein säuberlich in Halbkreise zersägten Rohren des Primärkreislaufs. "Sie dürfen nicht schwerer als 500 Kilogramm sein", erläutert der Werksleiter. Für mehr sind die Traggerüste nicht ausgelegt.

Nach dem Zerkleinern folgt die Dekontamination: Entweder im Nassverfahren mit 800 Bar Druck, um die Oberflächen zu säubern und die Lackierung zu entfernen. Geht dies nicht, müssen Mitarbeiter in der Trockendekontamination ran: Dabei werden die Stücke mit Metallkügelchen abgestrahlt. In schwerer Schutzausrüstung mit Sauerstoffzufuhr. Alleine der Helm wiegt über zwei Kilo. Ein Knochenjob. Maximal eine Stunde lang, dann müssen die Männer Pause machen.

98 Prozent des Materials wird wiederverwertet

Danach ist die Messung dran: Zunächst händisch auf der Oberfläche, dann wird diese gesamte Masse in der Freimessanlage nochmals auf Radioaktivität gecheckt. Alles was weniger als zehn Mikrosievert pro Jahr an Strahlung abgibt, darf in den Verwertungskreislauf zurück.

"98 Prozent unseres Materials wird freigegeben", sagt Kaiser. Alles andere wird gepresst und in Container verpackt, die zunächst im benachbarten Zwischenlager stehen werden. Erst wenn das Endlager in Schacht Konrad voraussichtlich 2027 öffnet, kann an einen Abtransport gedacht werden.

Nach schier endlosen Auf- und Abstiegen im verwirrenden Treppendschungel der Reaktorkugel geht es wieder durch die Schleuse hinaus in Richtung Ausgang. Bernd Kaiser ist mit dem Fortschritt der Arbeiten zufrieden und scheint selbst ein bisschen überrascht ob der Fülle an Aufgaben und Arbeitsschritten, die sich dort ballen. "Wir betreiben einen hohen Aufwand", sagt Kaiser über das 1,3-Milliarden-Euro-Projekt. In jedem Fall hält er ihn für gerechtfertigt: "Auch wenn man von außen nichts sieht."

Wie der Autor die Stimmung in der AKW-Belegschaft erlebt hat