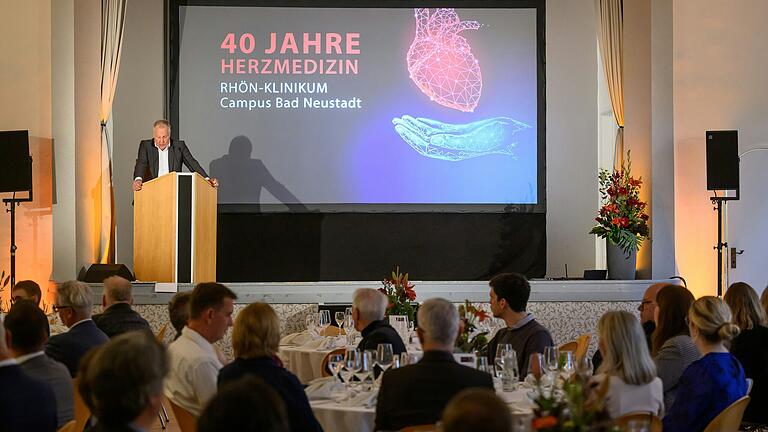

Vor 40 Jahren startete in Bad Neustadt ein außergewöhnliches Projekt. Eugen Münch hob die Herz- und Gefäßklinik aus der Taufe. Warum diese zu einer medizinischen Erfolgsgeschichte wurde und was man heute daraus lernen kann, das wurde bei der Festveranstaltung zu diesem Jubiläum in der Wandelhalle deutlich. Der Rhön-Klinikum Campus feierte mit Wegbegleitern des Unternehmens das besondere Ereignis.

"Das Rhön-Klinikum hat einen hohen Sockel erreicht", attestierte eingangs Unternehmensgründer Münch dem Konzern. "Was gibt es jetzt zu tun?", fragte er und beantwortete seine Frage selbst: "Wir müssen das, was wir damals vor 40 Jahren gemacht haben, mit den aktuellen Themen nochmal machen." Akuter Handlungsbedarf bestehe seiner Meinung nach in der ambulanten Medizin.

Damals herrschte eine Unterversorgung in der Herzchirurgie, heute in der ambulanten Medizin

Hier herrsche eine deutliche Unterversorgung, die Bürger bekämen keine Termine. "Die Zugänge sind verstopft und das System ist völlig verhärtet", sagte Münch. Wer glaube, dass der Staat Abhilfe schaffen würde, sei ein Träumer. "Hier im Saal sitzen Personen, die das Potenzial haben, diesen Bereich aufzubrechen." Man müsse von Sagern zu Machern werden, forderte er. Konkret rief er dazu auf, am Campus eine neue Zentrale für die ambulante Versorgung von Patienten zu etablieren.

Vor 40 Jahren sei die Lage im Gesundheitswesen ähnlich verworfen gewesen. Zu der Zeit habe es in der Herzchirurgie eine extreme Unterversorgung gegeben. "Wer keine Kontakte ins Ausland hatte, hatte schlechte Karten." Die Wartelisten für Herzoperationen seien lang gewesen.

Eugen Münch spann den Bogen nach Bad Neustadt. Bereits als 1973 das damalige Therapiezentrum Rhön-Klinikum fertiggestellt war, sei klar gewesen, dass es dem Untergang gewidmet war. Der Betrieb sei extrem kurlastig gewesen. "Ich wollte für den Betrieb eine Lösung haben, mit der wir richtige Medizin machen können."

Gründer Eugen Münch: "Wir hatten Glück, weil uns alle für verrückt hielten"

Somit wurde unter seiner Ägide die Kurbetriebs- und Verwaltungsgesellschaft zur Herz- und Gefäßklinik. Die erste Operation fand vor 40 Jahren am 4. Juli 1984 statt. "Wir hatten Glück, weil uns alle für verrückt hielten", meinte Münch dazu. "Wir haben das hingekriegt. Mit Frechheit, Glück und der ständigen Bereitschaft, nachzusetzen." Heute sei die Klinik auf einem Niveau angekommen, das Weltgeltung besitze und ein Glücksfall für die Region, so Eugen Münch.

Das unterstrich auch Prof. Dr. Tobias Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der Rhön-Klinikum AG, in seiner Begrüßung. Das Herzzentrum sei damals das erste Krankenhaus in Deutschland gewesen, das ohne öffentliche Gelder rein privat finanziert worden sei. "Das war ein Novum und ein visionäres Vorhaben." Das Risiko sei sehr hoch gewesen. "Aber, als innerhalb eines Jahres die Kapazitäten voll ausgeschöpft werden konnten, war klar, dass alles richtig gemacht wurde."

Mit zwei Chefärzten und einer 26-Betten-Station fing es an

In einem Pressegespräch im Vorfeld der Festveranstaltung ging es ins Detail. Die Herz- und Gefäßklinik sei 1984 mit zwei eigenständigen Kliniken, deren Chefärzten Prof. Robert Hacker (Herzchirurgie) und Dr. Peter Stürzenhofecker (Kardiologie) sowie einer gemeinsamen 26-Betten-Station gestartet, konkretisierte Prof. Dr. Sebastian Kerber, der seit 2001 Chefarzt der Kardiologie I und außerdem Ärztlicher Direktor in Bad Neustadt ist.

Nach der Gründung wurde die kardiovaskuläre Versorgungsstruktur durch die Klinik für Gefäßchirurgie und die Kliniken für diagnostische und interventionelle Radiologie ergänzt. Von Anfang an seien Bypass-Operationen durchgeführt worden. Diese hätten damals in Deutschland nur drei weitere Kliniken angeboten, zwei in München und eine in Erlangen. Relativ schnell sei dann die Klappenchirurgie hinzugekommen. Die Zahl der Herz-OPs sei rasant gestiegen. "Das Wachstum war gigantisch", konstatierte Kerber. 2006 kam erstmals ein Herzunterstützungssystem, das sogenannte Kunstherz, zum Einsatz.

1994 wurde die Rhythmologie mit einbezogen und die erste Ablation durchgeführt. Das sei im Vergleich zu anderen Häusern sehr früh gewesen, betonte Priv.-Doz. Dr. Anja Schade, Chefärztin der Kardiologie II. Auch dieser Bereich, in dem vor allem Herzrhythmusstörungen behandelt werden, habe sich schnell fortentwickelt.

Seit 1996 gibt es am Standort auch eine kardiologische Rehabilitation

1996 wurde mit der Frankenklinik das Angebot mit einer kardiologischen Reha ausgebaut. Die Nähe der Reha- zur Akutklinik sei von großem Vorteil, stellte Dr. Gerhard Alexander Müller, Chefarzt der Klinik für kardiologische Rehabilitation, heraus. "Das ist ein ganzheitlicher und nachhaltiger Ansatz, der den Patienten zugutekommt und diesen ein Sicherheitsgefühl verleiht."

"Die Klinik lebt von der Versorgung der Patienten von der Diagnostik über die Heilmedizin und die Reha bis nach Hause in die eigenen vier Wände", fasste Prof. Dr. Anno Diegeler, Chefarzt der Klinik für Kardiochirurgie, zusammen. Außerdem, schob Sebastian Kerber nach, von der Erfahrung der Operateure. "Im Rhön-Klinikum werden viele OPs komplexer Natur gemacht."

Die Herz- und Gefäßklinik steht bei den Fallzahlen deutschlandweit auf Platz 3

Die Herz- und Gefäßklinik in Bad Neustadt stehe bei den Fallzahlen der herzchirurgischen Eingriffe heute deutschlandweit auf Platz 3, verdeutlichte Dr. Stefan Stranz vom Vorstand der Rhön-Klinikum AG. "Und das in einer Kleinstadt mit rund 17.000 Einwohnern."

Was sind die Herausforderungen der Zukunft? "Das ist in erster Linie die Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften", sagte dazu Hannah Gilles, seit kurzem geschäftsführende Direktorin am Campus. "Wir wollen weiter in den Standort investieren, attraktive Arbeitsplätze vorhalten, Wohnraum bieten, wirtschaftlich stabil bleiben und einen sicheren Arbeitsplatz bieten."

Die Frage nach der Balance zwischen Medizin und Ökonomie bleibt zentral

Stefan Stranz hielt bei der Festveranstaltung einen Vortrag über die Zukunft der deutschen Krankenhauslandschaft. Dabei machte er als Herausforderungen neben dem Fachkräftemangel unter anderem auch die Krankenhausreform und die Klinikinsolvenzen aus. Durch die Schließung der Krankenhäuser würden stationäre Versorgungen wegfallen. "Dem müssen wir uns auch stellen."

Stranz griff den Appell von Eugen Münch auf. Wie der Firmengründer, so sieht auch er Handlungsbedarf in Sachen Ambulantisierung. "Es müssen neue Wege gegangen werden." Prof. Dr. Sebastian Kerber ging ebenfalls darauf ein: "Angesichts der Unterversorgung für kleine medizinische Leistungen müssen wir die Ambulanzstruktur ausbauen."

Eine Frage stellte der langjährige Chefarzt darüber hinaus in den Raum: Muss Medizin stets ökonomisch erfolgreich sein? "Auf diese Frage antworte ich mit einem ganz klaren Ja", erklärte Kerber. "Medizin und Ökonomie müssen Hand in Hand gehen." Das garantiere Wachstum. Man müsse Ressourcen gewinnen, um stetig investieren zu können. Dem pflichtete sein Kollege Anno Diegeler bei: "Wir müssen ökonomisch denken, obwohl unsere Aufgabe eigentlich eine andere ist, und Geschäft und Hingabe miteinander vereinbaren."

gGmbH wäre besser. Alles andere verbieten. Den sonst passiert, was seit Jahrzehnten passiert: die privaten Anbieter, die Geld verdienen wollen, richten sich auf das aus, was deutlich Gewinne verspricht und den dummen Rest soll die Allgemeinheit bezahlen. Und so können die kleinen Krankenhäuser, die wichtige Feld-Wald-und Wiesen OPs und Behandlungen anbieten, nicht überleben. Das bringt kein Geld, ist aber eminent wichtig.

Wie gesagt: es darf so wenig wie möglich Geld aus dem Gesundheitssystem in private Hand abfließen. Sonst entsteht diese Schieflage, die wir heute haben.