LESERANWALT

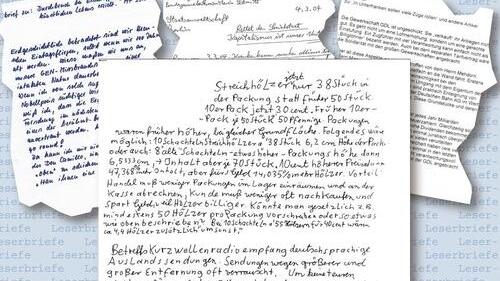

Ein Lebenselement: Die Leserbriefschreiber

Leserbriefe sollte man noch viel mehr schätzen lernen. Sie sind wertvoll. Nicht nur für Zeitungen. Folglich muss man Brief-Schreiber einfach mögen. Sie haben Bedeutung. Geben sie sich doch (noch) Mühe, ihre Gedanken zu aktuellem Geschehen beizutragen. Das heißt, sie denken erst nach, bevor sie ihre Meinung an die Zeitung schreiben. Ja, das gibt es noch. Sie greifen schließlich unter ihrem Namen öffentlich in eine Diskussion ein. Und die ist sogar ein unverzichtbarer Teil der Demokratie. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon vor langer Zeit festgestellt. Es hat dabei eine freie Presse, zu der Leserbriefe gehören, als schlechthin konstituierend für ein freiheitlich demokratisches Staatswesen bezeichnet. Dessen Lebenselement sehen die Richter nämlich weiterhin in der ständigen geistigen Auseinandersetzung, die den Kampf der Meinungen ermöglicht. In diesem Sinne: Mitkämpfen ist erwünscht.

Fakten für den Stammtisch

Je früher man das Debattieren lernt, um kompetent an Auseinandersetzungen teilzunehmen, desto besser.

Für eine richtige Debatte, die die Teilnehmer weiterbringt, gibt es Grundregeln. Erfolgreiche Debattierer halten sich daran, weil sie beispielsweise gut zuhören können. Verfassungsrichter sind in der Formulierung ihrer Urteilsbegründungen zu Diskussionen meist noch etwas anspruchsvoller. Dennoch muss sich niemand scheuen, die Niederungen gepflegter Stammtisch-Runden in den demokratischen Diskurs einzubeziehen, sofern aus Fakten geschöpft wird. Dann sind auch Wein- und bierselige Runden besser als ihr Ruf. Denn es geht nicht nur um politische Streitfragen, sondern um alles, was zum menschlichen Leben gehört. Da lässt sich doch der eine oder andere Ausrutscher verzeihen. Unterhaltung ist bekanntlich sogar Teil der Pressefreiheit.

Das Vertrauen schwindet

Trotz Unterhaltung: Das Laissez-faire von Stammtischen ist für Redaktionen von Massenmedien verboten. Es gilt Sorgfaltspflicht. Selbst Satiren wollen durchdacht sein. Nicht jede Pointe gefällt der Leserschaft. Deren Missfallen trifft mitunter sogar Leserbrief-Schreiber.

Anders als von Lesern erwartet man freilich von Journalisten Fakten als Grundlage ihrer Arbeit. Und die möglichst aus erster Hand, dazu schlüssige Erklärungen. Das schafft Glaubwürdigkeit. Und die ist bitter nötig. Denn mit ihr steht es bekanntlich schon länger nicht mehr zum besten. Und aktuelle Untersuchungen besagen leider, dass das Vertrauen in die Medien weiter schwindet. Allerdings - und das sei hier betont - erreichendie regionalen Tageszeitungen in Untersuchungen noch die höchsten Glaubwürdigkeitswerte unter den Medien - sieht man mal von der Bildzeitung ab.

D i e Medien gibt es nicht

Dennoch erlaube ich mir, die Leistungen der meisten Medien positiver darzustellen, als es aus mancher Umfrage hervorgeht. D i e Medien, deren Leistungen und Glaubwürdigkeit oft nur im Paket untersucht werden, gibt es nämlich nicht. Jede Zeitung und jeder Sender, darf für sich in Anspruch nehmen, alleine für seine Inhalte beurteilt zu werden, statt sich pauschal abwerten zu lassen. Letzteres passiert schnell, weil sich mediale Fehlgriffe besser verbreiten und länger in Erinnerung bleiben als wichtige investigative Leistungen. Hier fällt irgendwie das alte Klischee, dass nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind, auf die Medien zurück.

Ich riskiere es, das heftig diskutierte Wullf-Beispiel an dieser Stelle einzusetzen: Ein Bundespräsident musste zurücktreten, weil er den Maßstäben, die man an den Lebenswandel des höchsten Repräsentanten eines Staates stellen muss, nicht gerecht wurde. Vorwiegend Medien haben das verdeutlicht, und zwar in seltener Einigkeit. Sie wurden ihrer Wächterrolle gerecht. Aber für Kritiker gilt das als Rudelverhalten, bei dem einer vom andern abgeschrieben haben soll. Sie halten an den journalistischen Fehlgriffen fest, die es während der Affäre zweifellos gegeben hat und machen daran generelle Zweifel am Journalismus fest.

Es gibt eigentlich fast immer auch den Faktor, dass Betroffene, die ihr Tun bloßgestellt sehen, dem Journalismus die Schuld in die Schuhe schieben. Sie halten Ursache und Wirkung nicht auseinander.

Wissen macht Demokraten

Man darf es sich als Journalist nicht erlauben, Nichtleser in eine Ecke abzuschieben und sie dort zu vergessen. Deren Verzichts-Gründe sind durchaus beachtenswert. Man muss sie kennen, schon um sie zu Medien hinzuführen zu können. Zulässig ist es aber, zu sagen, dass vorwiegend Menschen, die Tageszeitung lesen, die Demokratie stärken. Unter ihnen findet man konstruktive Kritiker. Die müssen dazu nicht unbedingt Briefe an die Redaktion schreiben. Ihre Bedeutung lässt sich auch ohne solche Aktivitäten gut begründen. Zeigt sich doch seit Jahren, dass vornehmlich sie es sind, die zur Wahl gehen. Das gilt gleichermaßen für Leser, die seriöse Medien im Internet nutzen. Sie heben sich durch besseres Wissen von den Leuten ab, die Verschwörungen unterstellen und Lügenpresse rufen, aber vermutlich keine Zeitung wahrnehmen, weder gedruckt noch digital. Unwissen macht anfällig für Gerüchte und falsche Behauptungen. Man könnte daraus allzu leicht die Umkehr-Regel formulieren: Fundiertes Wissen macht Demokraten. Das funktioniert aber kaum, schon garnicht von heute auf morgen. Oft müssen Vorurteile abgebaut werden, indem Fakten dagegen gestellt werden. Das ist ein Prozess gegen die Beharrlichkeit im menschlichen Bewusstsein. Denn Botschaften, die aus den Nachrichten abgeleitet werden, entstehen bekanntlich erst in den Köpfen. Medienkompetenz ist gefragt. Die macht mit Sicherheit auch künftig erfolgreicher. Aber man sollte diese These nicht verkehren und überspitzen.

Starke Treuebeweise

Ich gönne mir noch etwas Gegenwart. Dazu gehören Wünsche oder Beschwerden von treuen Lesern, allesamt aus der älteren Generation. Die sind vermehrt von Hinweisen begleitet, wie den, dass die Familie schon in der dritten Generation die Main-Post, das Schweinfurter Tagblatt oder auch den Boten vom Haßgau liest. Die Absender schreiben das so, als würden sie sich dadurch einer verschworenen Gemeinschaft zugehörig fühlen. Solche Treuebeweise könnten Redakteure, oft zermürbt von schleichenden Auflagenverlusten und hässlichen Kritiken, schwach machen, selbst bei unerfüllbaren Wünschen. Darf es aber nicht! Denn ein langjähriges Abonnement ist kein Kriterium für Veröffentlichungen. Aber es ist ein Quell für Motivation.

Lob, das mich beschämt

Geradezu beschämt haben mich Worte, die mich dieser Tage erreichten: "Sehr geehrter Herr Sahlender, zuerst mal darf ich Ihrer Zeitung (und meiner Zeitung seit nur schon fast 50 Jahren) ein Kompliment aussprechen, für die Rubrik 'Leseranwalt', die ich immer mit viel Aufmerksamkeit verfolge und die durch ihre kompetente Herangehensweise höchste Akzeptanz erfährt. So trete ich heute mit meinem bisher außer Acht gelassenen Leserbrief an Sie heran, in der Hoffnung ihre Aufmerksamkeit zu finden." Ja, die hat der Mann gefunden. Trotzdem konnte ich ihm wenig Hoffnung für seinen zu langen Brief zu einem zu lange zurückliegenden Beitrag machen.

Ich hoffe, die Ewähnung des dicken Lobs wird mir nachgesehen. Mir war es Ausgleich für ein anderes Schreiben mit rhetorischen Frage: "Was ist das für eine Zeitung, die einen Leseranwalt braucht?" . Auf solche Fragen musste ich schon früher gelegentlich antworten. Die Antworten waren jeweils in meiner Kolumne zu lesen. Siehe auch: "Vom Leseranwalt zwischen zwei Stühlen, von denen einer dem Brötchengeber gehört" oder "Damit die Redaktion zusätzlich zum Pressekodex noch das Gewissen als eigene Instanz einschaltet".

Viele sollen zu Wort kommen

Zurück zu Leserbriefen. Für die gibt es natürlich Regeln - wie für den gesamten Journalismus. Die sind entscheidend. Hier zwei, die zuletzt oft übersehen wurden:

Je kürzer der Text, desto größer die Wahrscheinlichkeit seiner Veröffentlichung. Das gilt vor allen Dingen für Zuschriften zu überregionalen Themen, etwa solchen zur Bundespolitik oder zum internationalen Geschehen. Lange Texte wandern zumindest unter mainpost.de komplett ins Internet, zu

https://www.mainpost.de/ueberregional/leserbriefe/ . Im Net spielt Länge keine Rolle.

Kurze Briefe lassen es zu, auf dem (vor allem auf Seite 2) begrenzten Platz der gedruckten Zeitung möglichst viele Einsendungen unterzubringen. Aber auch sie wandern ins Net, wenn es der Einsender nicht ausgeschlossen hat.

Und Leserbriefe zu Berichten über Ereignisse, die Wochen zurückliegen, haben kaum Chancen noch einen Platz zu finden. Diese Regel drängt natürlich die Redaktion selbst die Pflicht, eingegangene Zuschriften möglichst zeitnah zu veröffentlichen. Sie nicht zu lange warten zu lassen. Insgesamt lässt sich sagen, dass etwa 90 Prozent der Zuschriften abgedruckt oder im Netz veröffentlicht werden, wenn sie den redaktionellen Regeln entsprechen. Schmähungen und Beleidigungen haben keine Chance.

Das Haar in der Suppe

Ein Vorwurf, lässt sich nicht ausrotten. Er ist mit Manipulation zu kennzeichnen. Dieser Vorwurf kommt meist von Interessengruppen: "Leserbriefe oder Kommentare, die der Redaktion unliebsam sind, werden nicht veröffentlicht oder gar weggeworfen." Zu kontroversen konflikreichen Artikeln scheint dieser Vorwurf zu gehören, wie das Haar in der Suppe. Einer trägt diese Vermutung an den anderen weiter: so lange, bis man sie für Tatsache hält. Vor allem glauben jene an das Haar, denen die Suppe nicht geschmeckt hat.

Dabei hat keine Redaktion Interesse, sich die Suppe selbst zu verderben. Einseitigkeit tut sie sich nicht an. Die widerspricht zutiefst journalistischem Selbstverständnis.

Fakt ist aber, dass es Einseitigkeit gibt. Zu manchen Themen gehen tatsächlich nur Leser-Stimmen zu "einer Seite der Medaille" ein. Und keine Redaktion erfindet selbst Gegenstimmen, um ihre Leserbriefspalte auszugleichen. Ich würde es allerdings gutheißen, wenn die Redaktion der Leserschaft einen einseitigen Briefeingang offenbart. Das gilt gerade für kontroverse Themen. In diesen Zeiten, sollte manches was in Redaktionen vorgeht und entschieden wird, transparent gemacht und erklärt werden.

Besser etwas länger nachdenken

Szenenwechsel und Tempo aufnehmen: Das gilt im Internet, speziell in den sozialen Netzwerken. Hier sind Ereignisse schon berichtet und kommentiert, bevor das Zeitungspapier überhaupt in die Nähe der Druckmaschine kommt. Das lässt sich in den Diskussionsforen nachvollziehen, mit Verzögerung auch unter den Beiträgen in mainpost.de. Dort werden in der Redaktion registrierte Nutzer unter Pseudonymen ihre Meinungen zu Veröffentlichungen vergleichsweise schnell los. Sie reden fast in der sogenannten "Echtzeit" über Entwicklungen mit.

Übers Ziel hinaus schießen ist aber auch im Net verboten. Sonst wird der Beitrag gelöscht. Oder ein Schreiber wird Opfer eines sogenannten "Shitstorms", wenn ihm von unzähligen Usern seine Aussagen digital um die Ohren gehauen werden. Oft wäre es besser, einige der voreilig daran Beteiligten hätten vor ihrem "Schnellschuss" etwas länger nachgedacht. Mindestens so lange wie es erfahrungsgemäß Leserbriefschreiber für die Zeitung tun. Über die Schnelligkeit des Nets, darf doch Abwägen von Für und Wieder nicht vernachlässigt oder gar unterlassen werden. Ich hoffe, dass sich Leserbrief-Autoren nicht von Unarten, die im Net gebräuchlich sind, anstecken lassen. Könnte ja sein. Die "Digitalisierung ist in unserer Branche gelebte Praxis", hat der Vizepräsident des Bundesverbandes der Zeitungsverleger (BDZV), Jan Bayer, erst dieser Tage zur Eröffnung einer Konferenz unter dem Titel "Zeitung Digital 2015" gesagt. Er hat damit natürlich nur das Beste für die Verlage gemeint.

Erhöhtes Qualtitätsbewusstsein

Man darf sich nicht wundern, wenn bei Autoren von Leserbriefen und bei Lesern der gedruckten Zeitung ein eigenes erhöhtes Qualitätsbewusstsein entstanden ist. Das wird fast Kontrastprogramm zu Auswüchsen im Net, das für viele noch Teufelszeug ist. Diese Auswüchse sind eben nicht zu leugnen. Eine komplette Ablehnung des Internets liegt aber, so vermute ich, darin begründet, dass man selbst vorwiegend nur negative Informationen über die digitale Welt an sich heranlässt.

Wie dem auch sei: Für Zeitungsleser ist es ein wesentlicher Faktor für Qualität, dass Leute, die ihre Meinung schreiben, ihren korrekten Namen darunter setzen. Mit Phantasienamen aus dem Internet wollen sie nichts zu tun haben. Sie beschweren sich, wenn ihre namentlich gezeichneten Meinungen den Ansichten begegnen, die da unter einem Pseudonym erscheinen. Das mögen sie schon garnicht in ihrer gedruckten Zeitung. Der Presserat freilich, hat in seinem Kodex die Nicknames sanktioniert. Siehe Richtlinie 2.6 in der Pressemitteilung vom 11. März. Eine Debatte, die unter ungleichen Bedingungen abläuft, die hat er dabei nicht erwähnt.

Es gilt die Verbreiterhaftung

Alles, was unter der Marke dieser Zeitung veröffentlicht wird, prägt nicht nur ihr Image. Die Redaktion haftet auch dafür. Auch für namentlich und mit Phantasienamen gezeichnete Kommentierungen gilt die Verbreiterhaftung. Schon deshalb bemühen sich professionelle Redaktionen um eine erträgliche Diskussionskultur. Sie lassen Boshaftigkeiten und Beleidigungen nicht zu. Die fallen auf das Image ihrer Marke zurück. In langfristig gepflegten und kontrollierten Meinungsportalen, hat man bekanntlich kaum noch unter dem Einfall von "Trollen" und ihren meist persönlich beleidigend hingeworfenen Behauptungen zu leiden.

Wer sie kritisiert, hängt an der Zeitung

Ich habe es oft erfahren, dass gerade Zeitungsleser eine gepflegte Diskussionskultur zu schätzen wissen. Man begegnet diesen Lesern - darunter ältere Semester - vermehrt auch im Internet. Hoffentlich tragen sie dort auch zum Fortbestand einer gepflegten Diskussionskultur bei. Die macht Debatten - ohne persönliche Schmähungen und unbewiesene Behauptungen - anregend und fruchtbar. Da werden selbst Beschwerden wirksamer. Willkommen sind gerade Leser, die Zeitung oder Redaktion kritisieren, denn denen sind sie nicht gleichgültig. Sie hängen an ihr. Im Sinne geistiger Auseinandersetzung sind Kritiker ohnehin die besten Medien-Kunden. Man muss sie einfach mögen. Sie sind für Redaktionen demokratisches Lebenselement.

Wenn Sie festgestellt haben, dass dieser Text die Leserbrief-Schreiber hoch leben lässt, liegen Sie richtig. Es war mir ein Bedürfnis, das loszuwerden, so sehr mich (und nicht nur mich) einige dieser Zeit(ungs)genossen gelegentlich (fast über Gebühr) beschäftigen. Der Inhalt sollte alle an Tugenden einer Meinungsauseinandersetzung erinnern, weil ich jene, über die ich hauptsächlich schreibe, hier kaum erreiche ....

Anton Sahlender, Leseranwalt der Main-Post

Sprecher der Vereinigung der Medien-Ombusleute / www.vdmo.de

Fakten für den Stammtisch

Je früher man das Debattieren lernt, um kompetent an Auseinandersetzungen teilzunehmen, desto besser.

Für eine richtige Debatte, die die Teilnehmer weiterbringt, gibt es Grundregeln. Erfolgreiche Debattierer halten sich daran, weil sie beispielsweise gut zuhören können. Verfassungsrichter sind in der Formulierung ihrer Urteilsbegründungen zu Diskussionen meist noch etwas anspruchsvoller. Dennoch muss sich niemand scheuen, die Niederungen gepflegter Stammtisch-Runden in den demokratischen Diskurs einzubeziehen, sofern aus Fakten geschöpft wird. Dann sind auch Wein- und bierselige Runden besser als ihr Ruf. Denn es geht nicht nur um politische Streitfragen, sondern um alles, was zum menschlichen Leben gehört. Da lässt sich doch der eine oder andere Ausrutscher verzeihen. Unterhaltung ist bekanntlich sogar Teil der Pressefreiheit.

Das Vertrauen schwindet

Trotz Unterhaltung: Das Laissez-faire von Stammtischen ist für Redaktionen von Massenmedien verboten. Es gilt Sorgfaltspflicht. Selbst Satiren wollen durchdacht sein. Nicht jede Pointe gefällt der Leserschaft. Deren Missfallen trifft mitunter sogar Leserbrief-Schreiber.

Anders als von Lesern erwartet man freilich von Journalisten Fakten als Grundlage ihrer Arbeit. Und die möglichst aus erster Hand, dazu schlüssige Erklärungen. Das schafft Glaubwürdigkeit. Und die ist bitter nötig. Denn mit ihr steht es bekanntlich schon länger nicht mehr zum besten. Und aktuelle Untersuchungen besagen leider, dass das Vertrauen in die Medien weiter schwindet. Allerdings - und das sei hier betont - erreichendie regionalen Tageszeitungen in Untersuchungen noch die höchsten Glaubwürdigkeitswerte unter den Medien - sieht man mal von der Bildzeitung ab.

D i e Medien gibt es nicht

Dennoch erlaube ich mir, die Leistungen der meisten Medien positiver darzustellen, als es aus mancher Umfrage hervorgeht. D i e Medien, deren Leistungen und Glaubwürdigkeit oft nur im Paket untersucht werden, gibt es nämlich nicht. Jede Zeitung und jeder Sender, darf für sich in Anspruch nehmen, alleine für seine Inhalte beurteilt zu werden, statt sich pauschal abwerten zu lassen. Letzteres passiert schnell, weil sich mediale Fehlgriffe besser verbreiten und länger in Erinnerung bleiben als wichtige investigative Leistungen. Hier fällt irgendwie das alte Klischee, dass nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind, auf die Medien zurück.

Ich riskiere es, das heftig diskutierte Wullf-Beispiel an dieser Stelle einzusetzen: Ein Bundespräsident musste zurücktreten, weil er den Maßstäben, die man an den Lebenswandel des höchsten Repräsentanten eines Staates stellen muss, nicht gerecht wurde. Vorwiegend Medien haben das verdeutlicht, und zwar in seltener Einigkeit. Sie wurden ihrer Wächterrolle gerecht. Aber für Kritiker gilt das als Rudelverhalten, bei dem einer vom andern abgeschrieben haben soll. Sie halten an den journalistischen Fehlgriffen fest, die es während der Affäre zweifellos gegeben hat und machen daran generelle Zweifel am Journalismus fest.

Es gibt eigentlich fast immer auch den Faktor, dass Betroffene, die ihr Tun bloßgestellt sehen, dem Journalismus die Schuld in die Schuhe schieben. Sie halten Ursache und Wirkung nicht auseinander.

Wissen macht Demokraten

Man darf es sich als Journalist nicht erlauben, Nichtleser in eine Ecke abzuschieben und sie dort zu vergessen. Deren Verzichts-Gründe sind durchaus beachtenswert. Man muss sie kennen, schon um sie zu Medien hinzuführen zu können. Zulässig ist es aber, zu sagen, dass vorwiegend Menschen, die Tageszeitung lesen, die Demokratie stärken. Unter ihnen findet man konstruktive Kritiker. Die müssen dazu nicht unbedingt Briefe an die Redaktion schreiben. Ihre Bedeutung lässt sich auch ohne solche Aktivitäten gut begründen. Zeigt sich doch seit Jahren, dass vornehmlich sie es sind, die zur Wahl gehen. Das gilt gleichermaßen für Leser, die seriöse Medien im Internet nutzen. Sie heben sich durch besseres Wissen von den Leuten ab, die Verschwörungen unterstellen und Lügenpresse rufen, aber vermutlich keine Zeitung wahrnehmen, weder gedruckt noch digital. Unwissen macht anfällig für Gerüchte und falsche Behauptungen. Man könnte daraus allzu leicht die Umkehr-Regel formulieren: Fundiertes Wissen macht Demokraten. Das funktioniert aber kaum, schon garnicht von heute auf morgen. Oft müssen Vorurteile abgebaut werden, indem Fakten dagegen gestellt werden. Das ist ein Prozess gegen die Beharrlichkeit im menschlichen Bewusstsein. Denn Botschaften, die aus den Nachrichten abgeleitet werden, entstehen bekanntlich erst in den Köpfen. Medienkompetenz ist gefragt. Die macht mit Sicherheit auch künftig erfolgreicher. Aber man sollte diese These nicht verkehren und überspitzen.

Starke Treuebeweise

Ich gönne mir noch etwas Gegenwart. Dazu gehören Wünsche oder Beschwerden von treuen Lesern, allesamt aus der älteren Generation. Die sind vermehrt von Hinweisen begleitet, wie den, dass die Familie schon in der dritten Generation die Main-Post, das Schweinfurter Tagblatt oder auch den Boten vom Haßgau liest. Die Absender schreiben das so, als würden sie sich dadurch einer verschworenen Gemeinschaft zugehörig fühlen. Solche Treuebeweise könnten Redakteure, oft zermürbt von schleichenden Auflagenverlusten und hässlichen Kritiken, schwach machen, selbst bei unerfüllbaren Wünschen. Darf es aber nicht! Denn ein langjähriges Abonnement ist kein Kriterium für Veröffentlichungen. Aber es ist ein Quell für Motivation.

Lob, das mich beschämt

Geradezu beschämt haben mich Worte, die mich dieser Tage erreichten: "Sehr geehrter Herr Sahlender, zuerst mal darf ich Ihrer Zeitung (und meiner Zeitung seit nur schon fast 50 Jahren) ein Kompliment aussprechen, für die Rubrik 'Leseranwalt', die ich immer mit viel Aufmerksamkeit verfolge und die durch ihre kompetente Herangehensweise höchste Akzeptanz erfährt. So trete ich heute mit meinem bisher außer Acht gelassenen Leserbrief an Sie heran, in der Hoffnung ihre Aufmerksamkeit zu finden." Ja, die hat der Mann gefunden. Trotzdem konnte ich ihm wenig Hoffnung für seinen zu langen Brief zu einem zu lange zurückliegenden Beitrag machen.

Ich hoffe, die Ewähnung des dicken Lobs wird mir nachgesehen. Mir war es Ausgleich für ein anderes Schreiben mit rhetorischen Frage: "Was ist das für eine Zeitung, die einen Leseranwalt braucht?" . Auf solche Fragen musste ich schon früher gelegentlich antworten. Die Antworten waren jeweils in meiner Kolumne zu lesen. Siehe auch: "Vom Leseranwalt zwischen zwei Stühlen, von denen einer dem Brötchengeber gehört" oder "Damit die Redaktion zusätzlich zum Pressekodex noch das Gewissen als eigene Instanz einschaltet".

Viele sollen zu Wort kommen

Zurück zu Leserbriefen. Für die gibt es natürlich Regeln - wie für den gesamten Journalismus. Die sind entscheidend. Hier zwei, die zuletzt oft übersehen wurden:

Je kürzer der Text, desto größer die Wahrscheinlichkeit seiner Veröffentlichung. Das gilt vor allen Dingen für Zuschriften zu überregionalen Themen, etwa solchen zur Bundespolitik oder zum internationalen Geschehen. Lange Texte wandern zumindest unter mainpost.de komplett ins Internet, zu

https://www.mainpost.de/ueberregional/leserbriefe/ . Im Net spielt Länge keine Rolle.

Kurze Briefe lassen es zu, auf dem (vor allem auf Seite 2) begrenzten Platz der gedruckten Zeitung möglichst viele Einsendungen unterzubringen. Aber auch sie wandern ins Net, wenn es der Einsender nicht ausgeschlossen hat.

Und Leserbriefe zu Berichten über Ereignisse, die Wochen zurückliegen, haben kaum Chancen noch einen Platz zu finden. Diese Regel drängt natürlich die Redaktion selbst die Pflicht, eingegangene Zuschriften möglichst zeitnah zu veröffentlichen. Sie nicht zu lange warten zu lassen. Insgesamt lässt sich sagen, dass etwa 90 Prozent der Zuschriften abgedruckt oder im Netz veröffentlicht werden, wenn sie den redaktionellen Regeln entsprechen. Schmähungen und Beleidigungen haben keine Chance.

Das Haar in der Suppe

Ein Vorwurf, lässt sich nicht ausrotten. Er ist mit Manipulation zu kennzeichnen. Dieser Vorwurf kommt meist von Interessengruppen: "Leserbriefe oder Kommentare, die der Redaktion unliebsam sind, werden nicht veröffentlicht oder gar weggeworfen." Zu kontroversen konflikreichen Artikeln scheint dieser Vorwurf zu gehören, wie das Haar in der Suppe. Einer trägt diese Vermutung an den anderen weiter: so lange, bis man sie für Tatsache hält. Vor allem glauben jene an das Haar, denen die Suppe nicht geschmeckt hat.

Dabei hat keine Redaktion Interesse, sich die Suppe selbst zu verderben. Einseitigkeit tut sie sich nicht an. Die widerspricht zutiefst journalistischem Selbstverständnis.

Fakt ist aber, dass es Einseitigkeit gibt. Zu manchen Themen gehen tatsächlich nur Leser-Stimmen zu "einer Seite der Medaille" ein. Und keine Redaktion erfindet selbst Gegenstimmen, um ihre Leserbriefspalte auszugleichen. Ich würde es allerdings gutheißen, wenn die Redaktion der Leserschaft einen einseitigen Briefeingang offenbart. Das gilt gerade für kontroverse Themen. In diesen Zeiten, sollte manches was in Redaktionen vorgeht und entschieden wird, transparent gemacht und erklärt werden.

Besser etwas länger nachdenken

Szenenwechsel und Tempo aufnehmen: Das gilt im Internet, speziell in den sozialen Netzwerken. Hier sind Ereignisse schon berichtet und kommentiert, bevor das Zeitungspapier überhaupt in die Nähe der Druckmaschine kommt. Das lässt sich in den Diskussionsforen nachvollziehen, mit Verzögerung auch unter den Beiträgen in mainpost.de. Dort werden in der Redaktion registrierte Nutzer unter Pseudonymen ihre Meinungen zu Veröffentlichungen vergleichsweise schnell los. Sie reden fast in der sogenannten "Echtzeit" über Entwicklungen mit.

Übers Ziel hinaus schießen ist aber auch im Net verboten. Sonst wird der Beitrag gelöscht. Oder ein Schreiber wird Opfer eines sogenannten "Shitstorms", wenn ihm von unzähligen Usern seine Aussagen digital um die Ohren gehauen werden. Oft wäre es besser, einige der voreilig daran Beteiligten hätten vor ihrem "Schnellschuss" etwas länger nachgedacht. Mindestens so lange wie es erfahrungsgemäß Leserbriefschreiber für die Zeitung tun. Über die Schnelligkeit des Nets, darf doch Abwägen von Für und Wieder nicht vernachlässigt oder gar unterlassen werden. Ich hoffe, dass sich Leserbrief-Autoren nicht von Unarten, die im Net gebräuchlich sind, anstecken lassen. Könnte ja sein. Die "Digitalisierung ist in unserer Branche gelebte Praxis", hat der Vizepräsident des Bundesverbandes der Zeitungsverleger (BDZV), Jan Bayer, erst dieser Tage zur Eröffnung einer Konferenz unter dem Titel "Zeitung Digital 2015" gesagt. Er hat damit natürlich nur das Beste für die Verlage gemeint.

Erhöhtes Qualtitätsbewusstsein

Man darf sich nicht wundern, wenn bei Autoren von Leserbriefen und bei Lesern der gedruckten Zeitung ein eigenes erhöhtes Qualitätsbewusstsein entstanden ist. Das wird fast Kontrastprogramm zu Auswüchsen im Net, das für viele noch Teufelszeug ist. Diese Auswüchse sind eben nicht zu leugnen. Eine komplette Ablehnung des Internets liegt aber, so vermute ich, darin begründet, dass man selbst vorwiegend nur negative Informationen über die digitale Welt an sich heranlässt.

Wie dem auch sei: Für Zeitungsleser ist es ein wesentlicher Faktor für Qualität, dass Leute, die ihre Meinung schreiben, ihren korrekten Namen darunter setzen. Mit Phantasienamen aus dem Internet wollen sie nichts zu tun haben. Sie beschweren sich, wenn ihre namentlich gezeichneten Meinungen den Ansichten begegnen, die da unter einem Pseudonym erscheinen. Das mögen sie schon garnicht in ihrer gedruckten Zeitung. Der Presserat freilich, hat in seinem Kodex die Nicknames sanktioniert. Siehe Richtlinie 2.6 in der Pressemitteilung vom 11. März. Eine Debatte, die unter ungleichen Bedingungen abläuft, die hat er dabei nicht erwähnt.

Es gilt die Verbreiterhaftung

Alles, was unter der Marke dieser Zeitung veröffentlicht wird, prägt nicht nur ihr Image. Die Redaktion haftet auch dafür. Auch für namentlich und mit Phantasienamen gezeichnete Kommentierungen gilt die Verbreiterhaftung. Schon deshalb bemühen sich professionelle Redaktionen um eine erträgliche Diskussionskultur. Sie lassen Boshaftigkeiten und Beleidigungen nicht zu. Die fallen auf das Image ihrer Marke zurück. In langfristig gepflegten und kontrollierten Meinungsportalen, hat man bekanntlich kaum noch unter dem Einfall von "Trollen" und ihren meist persönlich beleidigend hingeworfenen Behauptungen zu leiden.

Wer sie kritisiert, hängt an der Zeitung

Ich habe es oft erfahren, dass gerade Zeitungsleser eine gepflegte Diskussionskultur zu schätzen wissen. Man begegnet diesen Lesern - darunter ältere Semester - vermehrt auch im Internet. Hoffentlich tragen sie dort auch zum Fortbestand einer gepflegten Diskussionskultur bei. Die macht Debatten - ohne persönliche Schmähungen und unbewiesene Behauptungen - anregend und fruchtbar. Da werden selbst Beschwerden wirksamer. Willkommen sind gerade Leser, die Zeitung oder Redaktion kritisieren, denn denen sind sie nicht gleichgültig. Sie hängen an ihr. Im Sinne geistiger Auseinandersetzung sind Kritiker ohnehin die besten Medien-Kunden. Man muss sie einfach mögen. Sie sind für Redaktionen demokratisches Lebenselement.

Wenn Sie festgestellt haben, dass dieser Text die Leserbrief-Schreiber hoch leben lässt, liegen Sie richtig. Es war mir ein Bedürfnis, das loszuwerden, so sehr mich (und nicht nur mich) einige dieser Zeit(ungs)genossen gelegentlich (fast über Gebühr) beschäftigen. Der Inhalt sollte alle an Tugenden einer Meinungsauseinandersetzung erinnern, weil ich jene, über die ich hauptsächlich schreibe, hier kaum erreiche ....

Anton Sahlender, Leseranwalt der Main-Post

Sprecher der Vereinigung der Medien-Ombusleute / www.vdmo.de

Themen & Autoren / Autorinnen