Zu den kniffligeren Herausforderungen einer Pandemie gehört es, eine Ausstellung zu organisieren, die ausschließlich aus internationalen Leihgaben besteht. Zum Beispiel die Ausstellung "Imagine Mozart" zum hundertjährigen Bestehen des Würzburger Mozartfests. An der wurde seit vier Jahren gearbeitet, vieles war längst eingetütet, vertraglich geregelt, abgehakt. Doch dann kam Corona.

Es war ein Spätnachmittag Ende Februar, als Prof. Damian Dombrowski klar wurde, dass er die Ausstellung wohl werde absagen müssen. Dombrowski ist Direktor der Neueren Abteilung des Martin von Wagner Museums der Universität Würzburg und bildet mit Prof. Andrea Gottdang und Prof. Ulrich Konrad das Kuratorenteam der Schau, die in seinem Haus hätte stattfinden sollen – in der Residenz in direkter Nachbarschaft zum Kaisersaal, dem zentralen Ort der Mozartfest-Konzerte.

"Wir sind nunmal ein Museum im Schloss", sagt Dombrowski, "es gibt keine Klimaanlage." Deshalb hätten die Ausstellungsräume pandemiebedingt alle 20 Minuten gelüftet werden müssen, was wiederum keinesfalls vereinbar gewesen wäre mit dem konstanten Klima, das Leihnehmer vertraglich garantieren müssen. "Wir hätten Strafen riskiert und den Abzug der Leihgaben", sagt Dombrowski. Ohne ernsthafte Hoffnung griff er zum Telefon und rief Luisa Heese an, seit September Leiterin des Museums im Kulturspeicher. "Sie reagierte total cool, sagte, sie wolle ohnehin die Städtische Sammlung auffrischen und erklärte sich spontan bereit, den Platz für uns freizuräumen", erzählt der Kurator.

Der Umzug in den Kulturspeicher löst das Klimaproblem

So wird "Imagine Mozart – Mozart Bilder" nun also im Kulturspeicher zu sehen sein, der über ideale klimatische Voraussetzungen verfügt. Und über mehr Platz, weswegen die Ausstellung um Arbeiten des Würzburger Malers Wolfgang Lenz (1925-2014) erweitert wird, der zweimal Kostüme und Bühne für Opernaufführungen des Mozartfests besorgt hatte.

In kürzester Zeit habe sich ein Team aus drei Institutionen - Universität, Kulturspeicher und Mozartfest - zusammengefunden, um den Umzug und alle sich daraus ergebenden Weiterungen zu managen. "Eine solch wunderbare Zusammenarbeit wäre unter Normalbedingungen wohl nicht so schnell zustande gekommen", sagt Luisa Heese. Dr. Dimitra Will, Projektmanagerin beim Mozartfest, ergänzt: "Da musste niemand erst überzeugt werden. Es funktioniert: Teams work."

Wie verschickt man Bilder, wenn niemand reisen darf?

Carolin Goll, zuständig für Recherche und Koordination auf Seiten des Martin von Wagner Museums, musste alle Leihverträge neu formulieren. Und klären, wer weiterhin bereit war, Leihgaben zu stellen. Zugesagt haben alle, mit denen bereits eine Einigung bestand, sagt Goll. Es dürfen in diesen Zeiten aber viele nicht reisen. Beziehungsweise Kuriere schicken, die in der Regel die Leihgaben bis zum Bestimmungsort begleiten und dort bezeugen, dass alles seinen geregelten Gang geht.

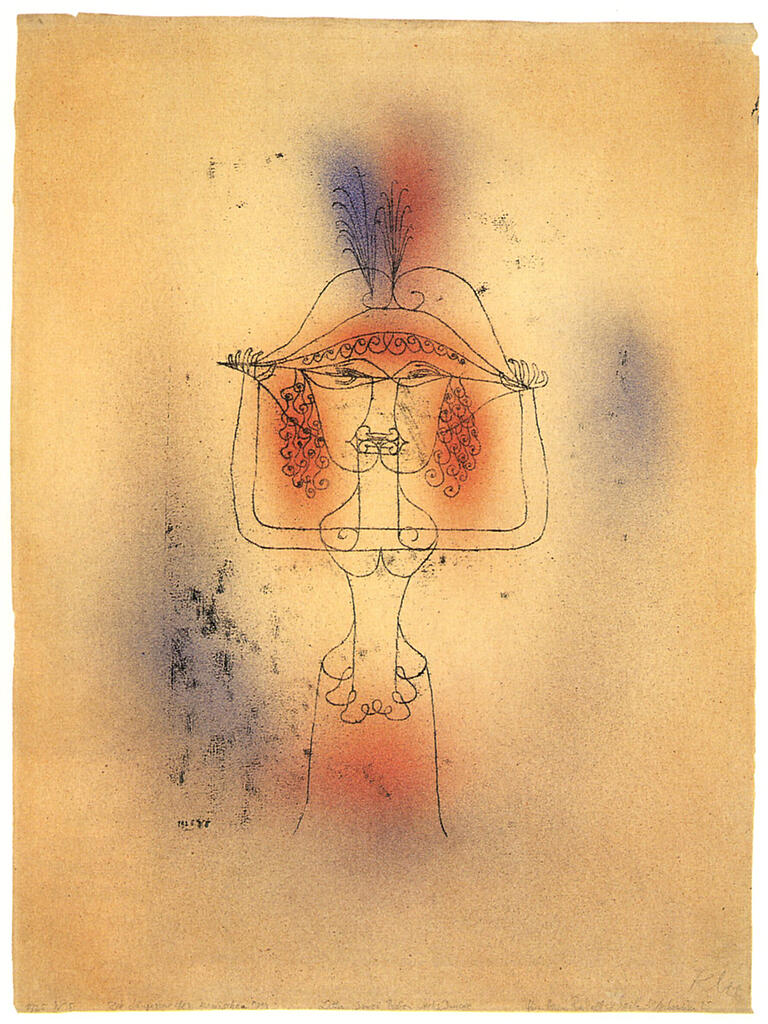

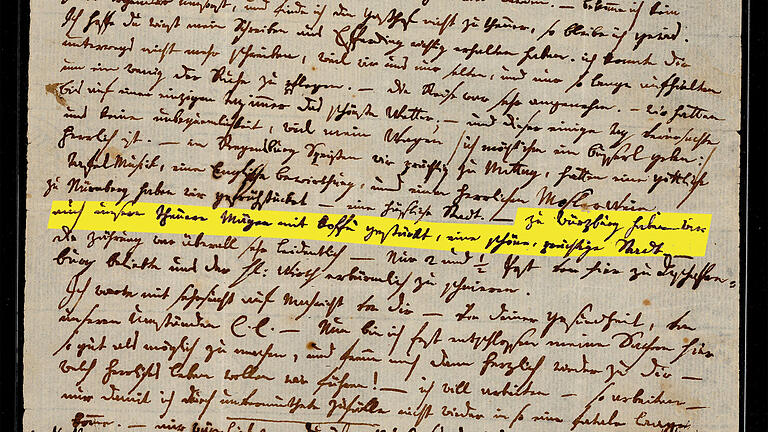

Teilweise behilft man sich mit "Videokurieren" (Dombrowski), dennoch gibt es einige "Wackelkandidaten". Den berühmten Brief etwa, in dem Mozart Würzburg und die dort getrunkene Tasse Kaffee lobt. Er sollte aus Jerusalem kommen. Immerhin: Seit letzten Herbst gibt es ein Faksimile des einst auf billiges, empfindliches Papier geschriebenen Briefs. Hin und wieder gelingt es sogar, Lücken, die sich auftun, mit echten Originalen zu füllen. Für eine Arbeit von Paul Klee aus New York kommt nun eben eine aus Ulm.

Wenig Hoffnung besteht wohl für ein Gemälde von Eugène Delacroix, für Delacroix-Fan Dombrowski der eigentliche Grund, seine Mitarbeit zuzusagen. Aber das Bild wurde verkauft, die neuen Besitzer sind skeptisch. Nicht, weil sie es grundsätzlich nicht herausrücken wollten, sondern, weil das Bild wegen der Hygieneauflagen zu wenige Zuschauer finden könnte.

Mitunter zeigen sich auch die sozialen Folgen der Pandemie

Nicht immer ist Corona schuld, wenn es nicht klappt. So stellte sich heraus, dass ein Bild von Georges Braque aus New York doch nicht transportfähig ist. Und ein Werk von Adolph von Menzel soll restituiert werden, also an die Nachkommen der früheren, im NS-Staat enteigneten Besitzer zurückgegeben werden.

Mitunter zeigen sich auch die sozialen Folgen der Pandemie. Die Metropolitan Opera in New York hatte zugesagt, Kostüme zur "Zauberflöte" von Marc Chagall zur Verfügung zu stellen. Aber dort ist schlicht niemand mehr da: Die Met hat wegen des ruhenden Spielbetriebs große Teile ihrer Belegschaft ohne Bezahlung heimgeschickt. "Da sieht man die Vorteile des deutschen Systems", sagt Damian Dombrowski, "hier ist der Kulturauftrag für Staat und Kommunen festgeschrieben. Das ist in den USA nirgends der Fall."