Die Corona-Pandemie hinterlässt auch bei den Krankenkassen Spuren: Kurzarbeit und Einbrüche in der Wirtschaft führten zu Einnahmeausfällen. Corona-Tests und Rettungsschirme für die Krankenhäuser, die Erlösverluste und das Vorhalten von Intensivkapazitäten erstattet bekommen, ließen die Ausgaben steigen. Insgesamt rechnen die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) für das Jahr 2021 mit einer Finanzierungslücke von 16,6 Milliarden Euro - und schlagen deshalb Alarm. Die Summe sei allerdings nur zum kleineren Teil auf die Corona-Krise zurück zu führen, sagt Alexander Pröbstle, Direktor der AOK Würzburg. Den weit größeren Teil machten die vielen Gesetze von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aus, so Pröbstle.

Besonders ärgert die AOKs in Unterfranken, wie die Bundesregierung die Finanzlücke schließen will. Um die coronabedingten Kosten aufzufangen, gebe es einen Bundeszuschuss in Höhe von fünf Milliarden Euro. Mit 0,2 Prozentpunkten solle der Zusatzbeitrag auf dann durchschnittlich 1,3 Prozent moderat angehoben werden. Dies bringe weitere drei Milliarden. Die verbleibenden über acht Milliarden Euro müssten die Kassen aus ihren Rücklagen aufbringen.

Frank Firsching, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Unterfranken und Vorsitzender des Direktionsbeirat der AOK Schweinfurt, ist empört: "Das ist ein Eingriff in die Selbstverwaltung der Krankenkassen." Firschings Vorwurf: Spahn wolle das Gesundheitssystem zentralisieren, um der Politik mehr Entscheidungsspielraum über die Leistungskataloge der Kassen zu geben. Vor allem aber wolle der Gesundheitsminister offenbar eine Beitragserhöhung vor der nächsten Bundestagswahl vermeiden. Dadurch, so Firsching, drohten im Jahr 2022 massive Beitragserhöhungen, weil die Rücklagen nur einmal ausgegeben werden könnten. Er fürchtet dann auch erneut die Diskussion darüber, ob Arbeitnehmer mehr als Arbeitgeber zahlen müssten.

Das Vorgehen bestrafe die Kassen, die in der Vergangenheit mit den Beiträgen ihrer Mitglieder gut gewirtschaftet hätten, beklagt Frank Dünisch, Direktor der AOK Schweinfurt. Er sieht jeglichen Wettbewerb der Kassen konterkariert. Dieser werde dadurch wieder ausschließlich über den Preis und nicht über die Versorgung ausgetragen, ergänzt Alexander Starz, Direktor der AOK Aschaffenburg. Vor allem junge und gesunde Mitglieder würden dann zu den Kassen mit dem geringsten Zusatzbeitrag wechseln.

Durch die Beschlüsse der Bundesregierung würden die Rücklagen der Krankenkassen bis zu zwei Drittel aufgebraucht, sagt Firsching. Allein für die AOK Bayern gehe es um 520 Millionen Euro. "Das ist auch ein Griff in die Rentenkasse der AOK Bayern", sagt Dr. Gerd Sachs, Beiratsvorsitzender in Schweinfurt. Aus den Rücklagen würden nämlich die Rückstellungen für die Pensionskasse gebildet. Kosten, die dann künftig auch über die Beiträge mitfinanziert werden müssten.

Der Würzburger AOK-Direktor Alexander Pröbstle erwartet auch schwere Verhandlungen mit den Krankenhäusern, was die Versorgungsverträge betrifft: "Denn was wir nicht haben, können wir nicht ausgeben."

Die unterfränkischen AOKs verweisen auf ihre zahlreichen freiwilligen Vorsorgemaßnahmen, die nun dem Rotstift zum Opfer fallen könnten - unter anderem die Gesundheitsvorsorge in Kindergärten, Schulen und am Arbeitsplatz. Auch die von der AOK unterhaltenen Pflegestützpunkte seien in Gefahr.

Laut Sabine Dittmar, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Bad Kissingen, beziffern die Gesetzlichen Krankenkassen den Anteil ihres Defizits durch Corona mit 3,8 Milliarden Euro beziffern. Mit fünf Milliarden gleiche der Bund dies großzügig aus, sagt Dittmar, Obfrau der SPD im Gesundheitsausschuss des Bundestages und selbst Allgemeinärztin.

Dittmar hält es für ein fatales Zeichen, wenn jetzt in der Krise die Sozialbeiträge erhöht würden. Auch von der Renten- und der Arbeitslosenversicherung werde verlangt, jetzt Rücklagen anzugehen. Letztlich seien die Rücklagen der Krankenkassen Beitragsgelder der Mitglieder, sagt die Gesundheitspolitikerin. Sie verstehe den Ärger der Selbstverwalter: In der Tat sei dies ein Eingriff in die Finanzautonomie der Kassen. Unter normalen Bedingungen würde sie so etwas nicht tolerieren. Allein die besondere Corona-Situation rechtfertige dieses Vorgehen, sagt Dittmar und appelliert an die Solidarität der GKV.

Den Krankenkassen indes geht es nicht nur um Corona. „Allein durch das Termin-Servicegesetz und das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz kommen auf die Krankenkassen im nächsten Jahr rund fünf Milliarden Euro an Mehrausgaben zu“, sagt Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes. Andrew Ullmann, FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss, ist überzeugt: "Schuld an der bestehenden Finanzierungslücke in der GKV ist vor allem Spahns verfehlte Politik der vergangenen Jahre." Die Kassen seien gezwungen worden, immer mehr Aufgaben zu übernehmen, sagt der Würzburger Bundestagsabgeordnete - "auch solche, für die sie gar nicht zuständig sind".

Umstrittenes Termin-Service-Gesetz

Die AOK-Direktoren sehen vor allem das Termin-Servicegesetz kritisch. Es koste viel und bringe wenig. Dem widerspricht Sabine Dittmar: Noch sei dies gar nicht abschätzbar. Das Gesetz sei nahezu zeitgleich mit der Corona-Pandemie gestartet und könne deshalb noch gar nicht wirken. "Wir müssen uns 2021 die Wirkung und auch die Kosten genau anschauen und dann die Kassen entsprechend um die Mehrkosten entlasten. Dafür werde ich mich im parlamentarischen Verfahren einsetzen." Die Regelungen des Termin-Servicegesetzes seien sehr sinnvoll und der Bedarf offensichtlich: "Wenn wir immer wieder Klagen hören, Kassenpatienten würden bei Fachärzten keine Termine bekommen, weil deren Budget aufgebraucht sei, müssen wir beim Erstbesuch die Budgetierung aussetzen, um das Problem zu lösen."

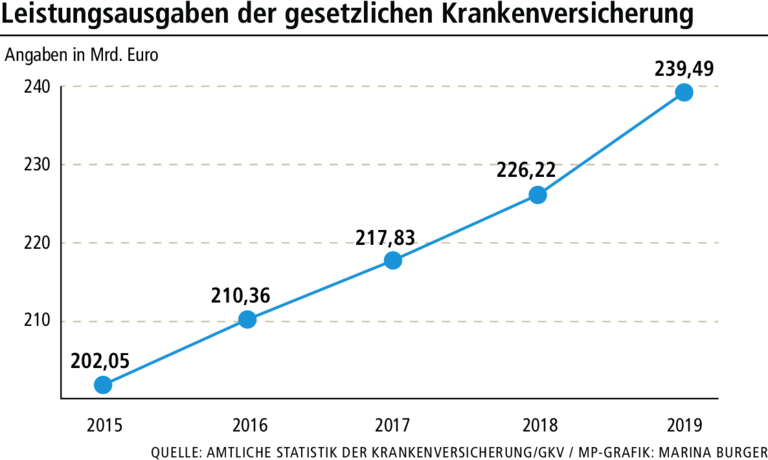

Die SPD-Gesundheitspolitikerin bestreitet nicht, dass viele Gesetze der Koalition zu Mehrausgaben geführt hätten: "Wenn wir Pflegekräfte in Krankenhäusern aus den Fallpauschalen rausnehmen und komplett vergüten, wenn wir ein Förderprogramm für Hebammen auflegen, dann muss das auch finanziert werden." Dies müsse aber nicht automatisch zu höheren Beiträgen führen: Wenn man von den 16,6 Milliarden Euro den Corona-Anteil abziehe, "haben wir prozentual eine Ausgabensteigerung zwischen vier und 5,5 Prozent wie in den vergangenen Jahren auch". Das Problem im nächsten Jahr und vielleicht auch in 2022 seien die geringeren Einnahmen. Wenn sich die Wirtschaft erhole, so Dittmar, könnten die Mehrausgaben 2022 mit marginalen Beitragserhöhungen ausgeglichen werden.

Auch bei der Barmer möchte man noch nicht über Beitragssätze spekulieren. Noch sei vollkommen unklar, wie stark sich die Corona-Pandemie im Winter auswirke und welche Kosten anfallen würden, so Unternehmenssprecherin Sunna Gieseke. Eine Prognose der Zusatzbeiträge für die kommenden Jahre sei verfrüht.

FDP-Politiker Ullmann hält steigende Beiträge im nächsten Jahr für "Gift für die Arbeitnehmer und Betriebe". Der Versuch, die Finanzierungslücke mit Bundeszuschüssen und der Auflösung von Rückständen zu begleichen, werde das Strukturdefizit nicht lösen. Spätestens 2022 würden die Beiträge trotzdem steigen. Sein Vorwurf an den Bundesgesundheitsminister: "Probleme werden mit viel Geld zugeschüttet, anstatt sie nachhaltig anzugehen."