An der Hinrichtungsstätte versammeln sich die Kinder jedes Jahr wieder. "Unter dem Galgen sind wir unserem Vater am nächsten", sagt Frauke Hansen. Dort rücken seine Nachkommen im Gedenken zusammen. 1944 lässt Adolf Hitler den Vater hängen, verbrennen und seine Asche vermutlich in die Abwasserkanäle Berlins streuen. So befiehlt es "der Führer".

Frauke Hansen (79), die in Oberfranken lebt, ist eines von fünf Kindern von Oberst Georg Alexander Hansen, der am Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt ist. Sein Haus dient den Verschwörern um Claus Schenk Graf von Stauffenberg regelmäßig für ihre konspirativen Treffen; Hansen soll nach dem Umsturz seine guten Kontakte zum Ausland nutzen. Doch er stirbt, wie viele andere Teilnehmer des misslungenen Staatsstreichs, im Hinrichtungsraum des Gefängnisses in Berlin-Plötzensee.

Dieses Schicksal ereilt in jenen Tagen auch den katholischen Priester Hermann Josef Wehrle, der in Marktbreit eineinhalb Jahre lang als Lehrer arbeitet. Mindestens 89 Todesurteile vollstreckt der Henker in Plötzensee im Zusammenhang mit dem Attentat. Hunderte von Verdächtigen kommen in Haft.

Der Scharfrichter henkt Hansen am 8. September 1944 durch Erhängen mit einer Stahlschlinge um den Hals. Etwa eine Viertelstunde dauert der absichtlich verlängerte Todeskampf, gefühllos gefilmt von den Nazis. Immer am Sterbetag versammeln sich die Kinder Hansens an der offiziellen Gedenkstätte des deutschen Widerstands, den Galgen vor Augen. Ein Symbol wie das christliche Kreuz: die Hinrichtungsmethode als Zeichen der Erinnerung, des Zusammenhalts, des Bekenntnisses.

Zur Familie gehört als Jüngste Dagmar Voßkühler, geborene Hansen, die nach dem Krieg in Kitzingen lebt und 2013 stirbt. Der Kitzinger Stadtrat benennt in diesem Jahr eine Straße nach ihr, die er 1991 noch dem ehemaligen Kitzinger Bürgermeister Siegfried Wilke gewidmet hat. Die Gründe für die Umbenennung liegen in der deutschen Geschichte. Beide Schicksale haben miteinander zu tun.

Der ehemalige Bürgermeister von Kitzingen, Siegfried Wilke, nach dem Krieg als Ehrenmann und Vater des Wiederaufbaus in der zerbombten Stadt gewürdigt, sorgt in den 1930er-Jahren dafür, dass Benno Oppenheimer, ein junger jüdischer Mitbürger, verleumdet und eingesperrt wird. Und zwar ohne Druck von oben, aus eigenem Antrieb, in vorauseilendem Gehorsam.

Wilke belässt ihn sogar dann noch ausdrücklich in Haft, als die Nazis seine Freilassung erwägen. Schließlich tötet sich der verzweifelte Gefangene im KZ Sachsenhausen mit 32 Jahren selbst. Der Ausdruck seiner Ausweglosigkeit. Diese Geschichte recherchiert Prof. Dr. Jochen Oppenheimer, ein Verwandter des Toten, und legt sie der Stadt Kitzingen in diesem Jahr vor. Die Stadtarchivarin Doris Badel bestätigt sie nach ihren eigenen Recherchen. Sie bezeichnet Wilke gar als "Unterstützer und Erfüllungsgehilfen des NS-Unrechtsstaates" und "Nutznießer" des NS-Regimes.

Die Folge: Wilke taugt nicht mehr als Vorbild. Der Stadtrat entscheidet, seine Ehrenbürgerwürde abzuerkennen und ihm sein Ehrengrab zu entziehen, auch wenn die Bürger geteilter Meinung sind: In ihren Kommentaren dazu äußern Leserinnen und Leser ebenso Verständnis wie Unverständnis. Anders der Kitzinger Stadtrat: Einstimmig benennt er die Wilke-Straße um. Mit ihrer Umwidmung der Straße setzt die Stadt ein Zeichen: gegen die Nazi-Gräuel, für die NS-Opfer und vor allem wider das Vergessen. Doch wer ist die damit geehrte Dagmar Voßkühler?

Ihre Schwester Frauke erzählt ihre Geschichte: Dagmar Voßkühler kommt am 15. Juli 1944, fünf Tage vor dem Hitler-Attentat, auf die Welt; ihr Vater fährt noch am 19. Juli zu ihrer Taufe aus der Reichshauptstadt nach Michelau (Oberfranken), dem Wohnort der Familie. Er hat sich telefonisch angekündigt, wohl wissend, dass die Gestapo ihn, den Chef der deutschen Abwehr, also des militärischen Geheimdienstes, längst abhört. Schon Ende der 1930er-Jahre hat sich die Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf das Attentat vorbereitet. Sie will nicht nur Hitler beseitigen, sondern mit ihm die Diktatur und endlich den Krieg beenden. Vom geplanten Anschlag hängt alles ab. Hansen weiß: Jetzt nur nicht mehr auffallen.

Die Kinder des 20. Juli 1944

Tags darauf, so erinnert sich Frauke Hansen, sitzt sie bei ihrem Vater auf dem Schoß, als der angespannt, nervös rauchend, Radio hört. Was sie erst später erfährt: Der Oberst wartet in höchster Erregung auf die Nachricht vom Attentat. Diese Szene ist zugleich die einzige Erinnerung, die die damals Zweijährige an ihren Vater hat; das hat sich eingebrannt. Schon am nächsten Morgen reist Hansen wieder nach Berlin – die Familie sieht ihn nie wieder.

Dabei könnte er fliehen. Sein Chauffeur bietet ihm an, ihn über die Grenze in die Schweiz zu schaffen. Doch Hansen beharrt: "Mein Platz ist in Berlin." Ist es die Hoffnung, nach dem misslungenen Attentat noch etwas retten oder die Familie schützen zu können? – Spekulation.

So berichtet Frauke Hansen die Geschichte. Auch die Ereignisse der folgenden Wochen kennt sie aus Erzählungen und Recherchen der Familie: die Festnahme ihres Vaters, die Folter in der Gefangenschaft, den Schauprozess vor dem Volksgerichtshof unter Präsident Roland Freisler, das Todesurteil, die Hinrichtung. Die NS-Bürokratie teilt den Familien der Attentäter auf grausame Weise mit, was passiert ist: Sie schickt den Witwen Rechnungen über die Kosten der Haft, des Prozesses und der Hinrichtung – inklusive Postgebühren.

Sippenhaft für die Familien der Attentäter

Hansens Familie gerät bald nach dem Attentat in "Sippenhaft". Die Nazis stecken Mutter Irene noch im Juli in ein Nürnberger Frauengefängnis; die Kinder verschleppen sie kurz darauf in das Kinderheim im niedersächsischen Bad Sachsa, am Rande des Harz. Dagmar Hansen ist damals die Jüngste, ein wenige Tage altes Baby. Für sie und weitere 45 Kinder der Attentäter räumt das NS-Regime schnellstens das ganze Areal. Dort trennen die Aufseher Mädchen und Jungen und teilen sie in Altersgruppen auf.

Ab sofort ist es ihnen verboten, ihre Namen oder ihre Herkunft zu nennen. Sie heißen jetzt Schulze, Weber oder Meyer. Kontakt zu Verwandten gibt es nicht mehr. Der grausame Plan der Machthaber: Die Jüngeren sollen von regimetreuen NS-Familien adoptiert, die älteren in NS-Internaten zu glühenden Anhängern des "Führers" umerzogen werden.

Beschimpfung als "Vaterlandsverräter"

Doch dazu kommt es nicht mehr. Nachdem die Väter hingerichtet sind, verlieren die Nazis das Interesse an den Familien. Sie taugen nicht mehr als Druckmittel gegen die Attentäter. Also lässt man sie im Oktober 1944 ziehen. Doch in der Heimat empfängt man die wieder vereinten Familien keineswegs mit offenen Armen: Sie werden als "Vaterlandsverräter" beschimpft, die Hansen-Kinder in der Schule einzeln gesetzt. Die NS-Gräuel enden zwar wenige Monate später, die Anfeindungen aber bis heute nicht. "Sie gehören zur Familie Hansen? – Ohne Männer wie Ihren Vater hätten wir den Krieg gewonnen!"

Solche Sätze hören die Nachkommen noch lange. Vielleicht ein Grund dafür, warum Dagmar Voßkühler ihre Familiengeschichte meist für sich behält. Ein anderer: Die Familie selbst hadert lange mit der Tat Hansens, fragt sich: "Warum hat er uns das angetan?" Erst mit den Jahren versucht sie, darüber zu reden, zu verstehen, ihren Frieden zu machen mit dem Mann, dessen Stimme nur auf einer alten, verzerrten Grammophon-Aufnahme erhalten geblieben ist.

Hansens Kinder sind geprägt von diesen Erfahrungen, aber auch von der Erziehung der fürsorglichen Mutter. Sie ergreifen soziale Berufe: So wird Karsten Arzt, Frauke Physiotherapeutin, Dagmar Lehrerin. Helfen und heilen – auch, damit die eigene Seele gesundet? Frauke glaubt: "Nachdem so viel Schlimmes passiert ist, muss man sich doch für das Gute engagieren." So tut es auch ihre Schwester Dagmar in Kitzingen. Sie betreut benachteiligte, ausländische, später auch Flüchtlingskinder, nicht nur in ihrem Beruf, sondern immer häufiger in ihrer Freizeit. Sie übernimmt Patenschaften, schließlich ein gutes Dutzend.

Parallel entdeckt sie die Geschichte der in Kitzingen von den Nazis verfolgten Juden, so wie die von Benno Oppenheimer. Die ehemalige Synagoge, die in der Pogromnacht 1938 ebenso in Flammen stand wie viele andere, steht noch. Sie ist heute Kultur- und Erinnerungsstätte zugleich in der Großen Kreisstadt, die ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger einst in den sicheren Tod ziehen ließ. Stolpersteine vor den ehemaligen Wohnhäusern der Juden erinnern an ihre Schicksale.

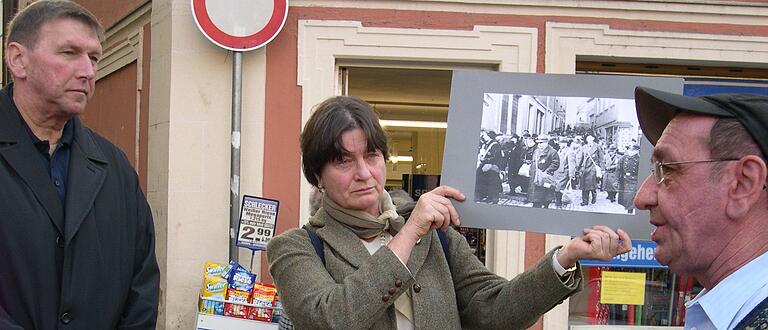

Dagmar Voßkühler tritt dem Förderverein ehemalige Synagoge bei, übernimmt schließlich den Vorsitz – und behält ihn selbst dann noch, als sie schon todkrank ist. Sie engagiert sich für die Aufarbeitung jüdischer Familiengeschichten. Sie lädt Nachkommen dieser Familien aus dem Ausland zum Besuch der alten Heimat ein, führt sie durch den Landkreis Kitzingen, zu Überresten von Synagogen und jüdischen Friedhöfen, reist selbst nach Israel und besucht dort die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Engagement für die Familien der NS-Opfer

"Dagmar war eine zutiefst sozial eingestellte Persönlichkeit", erinnert sich ihre Wegbegleiterin vom Förderverein, Margret Löther. "Sie war geprägt von Humanität, war den Menschen zugewandt und vorurteilsfrei. Das hat sie aus ihrem Elternhaus übernommen." Rückgrat zeigen, Farbe bekennen: Was der Vater auf seine extreme Weise tat, führt die Tochter auf ihre Art fort. Was Löther beeindruckt: Voßkühler kann in der Sache heftig streiten, findet aber immer etwas Versöhnliches. "Sie ließ andere ihr Gesicht wahren", sagt Löther.

Voßkühler-Preis für soziales Engagement

Der Förderverein ruft nach dem Tod seiner Vorsitzenden den Dagmar-Voßkühler-Preis ins Leben. Er wird alle vier Jahre an eine Persönlichkeit, Gruppe oder Organisation für deren Einsatz für das Gemeinwohl verliehen. "Voßkühler steht für den Anspruch, für Menschlichkeit, Menschenwürde und Toleranz einzutreten, für soziales Engagement und für die historische Aufarbeitung von Unrechtstaten", so beschreibt es der Förderverein.

"Dagmar wollte die NS-Zeit nicht in Vergessenheit geraten lassen und zugleich mithelfen, dass Menschen wieder Vertrauen zu den Deutschen finden", sagt ihre Schwester Frauke. Mit dem Ziel: "helfen und geholfen bekommen".

Versöhnung durch Erinnerung: Auch deshalb hat die Stadt Kitzingen die Siegfried-Wilke-Straße in Dagmar-Voßkühler-Straße umbenannt.

Was soll das, nur weil ein 2. Name fehlt. Sind Sie sicher, dass er auch dahin gehört?

Haben Sie das im Geburtseintrag recherchiert...?

Frauke Hansen 69-jährig ist die Tochter des 1944

hingerichteten Oberst Georg Alexander Hansen

Zudem: der Zeitung nach diesem

wunderbar und umfangreich recherchierten Artikel fehlende Sorgfalt zu attestieren, da muss man schon das Haar in der Suppe ganz genau suchen.

Danke für diese tolle Recherche!

so stimmt es: 79 Jahre ist richtig. Die 69 war ein Tippfehler, für den ich um Entschuldigung bitte.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Brachs