Holz ist nicht nur zum Heizen da. In den Wäldern in Unterfranken steckt viel mehr. Welche Wege das Holz geht, zeigt dieses Beispiel aus dem Staatswald bei Hammelburg.

Wer in seiner Wohnung mit Brennholz für Wärme sorgt oder sich an einen Holztisch setzt, hat das unter Umständen den Wäldern in Mainfranken zu verdanken. Denn sie haben großes Potenzial, wenn es zum Beispiel ums Heizen oder um Möbel geht.

Doch die Wege eines gefällten Baumes sind verschlungen, die Branche ist komplex, es geht um viel Geld. Das zeigt unser Beispiel aus einem Staatswald im Kreis Bad Kissingen.

Es ist noch früh am Morgen, als sich Vorarbeiter Michael Albert und seine Kollegen Elias Schäfer, Marcel Winter und Niklas Müller im vom Tau feuchten Wald zwischen Neuwirtshaus und Schönderling durchs Unterholz bewegen.

Die Waldarbeiter der Bayerischen Staatsforsten sehen von Weitem aus wie eine Mischung aus Astronaut und Feuerwehrmann: Spezialhelme auf dem Kopf und an der voluminösen Montur jede Menge Utensilien wie Funkgerät, Navigationshilfen, Erste-Hilfe-Set und einen ferngesteuerten Keil zum Umkippen der angesägten Bäume. Dazu Beile und die obligatorischen Motorsägen samt Benzinkanister.

Bilderserie - Was im Wald die Zeichen an den Bäumen bedeuten:

Nach hundert Metern steuern die Männer eine Buche an: knapp 40 Meter hoch, schätzungsweise 120 Jahre alt, ein Baum wie aus dem Bilderbuch. Doch ein aufgesprühter Strich in roter Farbe verrät ihr Schicksal: In etwa zehn Minuten wird ihr Leben zu Ende sein. Dann wird der Baum mit einem wuchtigen Rumms auf dem moosigen Untergrund aufprallen, gefällt von Michael Albert oder einem seiner Kollegen.

Zwei Ster Brennholz werde dieser Baum wohl hergeben, schätzt der Forstwirt. Wer daheim mit Holz heizt, weiß: Das reicht nur für einen Teil des Winters. Doch das alles ist für die Forstwirte nur ein Nebenaspekt. Denn Brennholz ist bei Weitem nicht alles, worauf es den Holzfällern und ihrer Kundschaft bei den Bäumen ankommt.

Vielmehr ist es der Stamm von unten bis zur Mitte, auf den Forstwirt Albert sein besonderes Augenmerk richtet. Dieser Abschnitt ist der hochwertigste Teil der Buche, weil er vor allem in die Möbelindustrie wandert.

Deshalb bringe dieser Teil des Baumes das meiste Geld, erläutert der Chef des Forstbetriebs Hammelburg, Daniel Zippert. Der Rest des Baumes werde zum Beispiel an die Zellstoff- und Spanplattenindustrie, an große Holzfeuerungsanlagen oder eben als Brennholz an Privatleute verkauft.

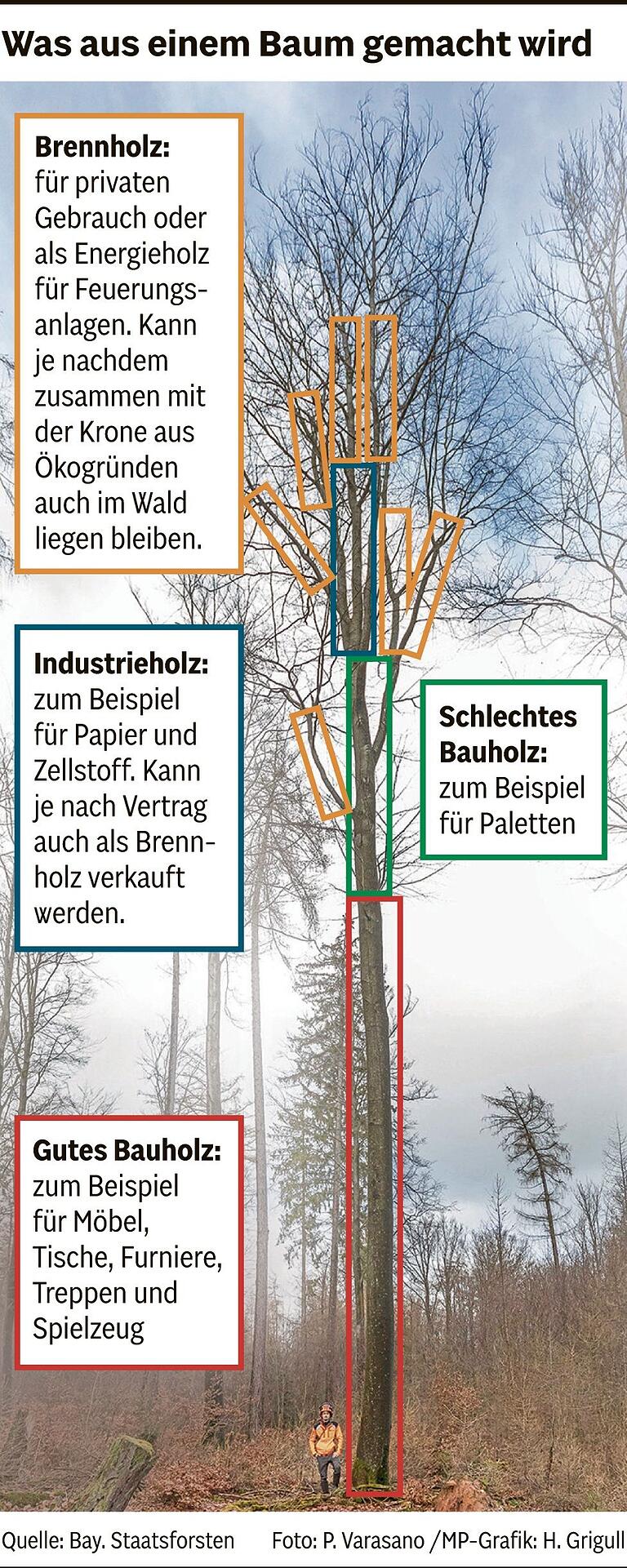

Bis zu 30 Prozent eines gefällten Baumes bleiben im Wald liegen, als ökologisch wertvolles Totholz, sagt Zippert. Währenddessen hat Vorarbeiter Michael Albert die 120 Jahre alte Buche vermessen und in Einzelteile zersägt: Neun Meter des Stammes ab dem unteren Ende werden als "gutes Bauholz" mit Farbe markiert. Der Rest bekommt die Klassifizierungen "schlechtes Bauholz", "Industrieholz" oder "Brenn-/Energieholz".

In einigen Tagen werden Unternehmen im Auftrag von Förster Tassilo Weis die meisten Baum-Bestandteile aus dem Wald holen und an Wegrändern entsprechend ihrer Klassifizierung zu stapeln. Von dort werden sie später zur weiteren Verwertung gebracht. Den besonders wertvollen neun Meter langen Teil des Stammes etwa wird das Sägewerk Kess in Untererthal bei Hammelburg kaufen.

Alles in allem 200 bis 500 Euro Erlös machen die Staatsforsten mit Bäumen wie der 120 Jahre alten, 40 Meter hohen Buche, erklärt Betriebsleiter Zippert. Das klingt fürs Erste nach nicht viel. Doch die Summe macht's: Im Schnitt zehn Bäume pro Mann und Arbeitstag fällt das Team von Forstwirt Albert. Da sie zu viert sind, kommen sie rechnerisch also auf 40 Bäume.

So erzielt allein die Forstbetriebsstelle Hammelburg laut Zippert einen Jahresumsatz von durchschnittlich 7,5 Millionen Euro. Die übergeordneten Bayerischen Staatsforsten kamen nach eigenen Angaben 2023 auf 511 Millionen Euro – ein Viertel mehr als im Jahr davor.

Holz wärmt also nicht nur die Wohnungen, sondern füllt auch die Kassen. Doch Betriebsleiter Zippert betont, dass die Arbeiter der Staatsforsten nicht zügellos mit der Motorsäge durch die Wälder ziehen. "Wir wollen nachhaltig wirtschaften."

Das heißt: Es würden nur so viele Bäume gefällt, wie ein Wald langfristig verträgt. Außerdem würden allein im Bereich des Forstbetriebs Hammelburg pro Jahr in 20 Hektar Wald neue Bäume gepflanzt, sagt Zippert. Eine Fläche von 28 Fußballfeldern.

Wegen dieser planvollen Vorgehensweise geben in Zipperts Büro erst einmal Aktenordner mit allerlei Statistiken die Regeln vor, bis schließlich die Forstarbeiter im Wald die Motorsäge am Baum ansetzen. Alle zehn Jahre gebe es bayernweit eine Waldinventur, erklärt der Betriebsleiter. Die Erhebung soll zeigen, welche Baumarten es wo gibt und in welchem Zustand sie sind.

Lange Listen für die Förster: Damit genau klar ist, wo Bäume gefällt werden dürfen

Auf der Grundlage dieser Inventur werden wiederum Jahr für Jahr und pro Forstrevier Pläne erstellt, wie viel Holz von welcher Art dort entnommen werden darf. Mit diesen langen Listen ziehen die Förster zu Fuß durch ihre Reviere und markieren mit speziellen Zeichen jene Bäume, die gefällt werden dürfen – oder die aus Umweltgründen unbedingt stehen bleiben müssen.

Im Fall der 120 Jahre alten Buche bei Schönderling ist Förster Tassilo Weis schon im vergangenen Sommer durch das 1700 Hektar große Revier gegangen. 200 Bäume hat er dort zum Fällen gekennzeichnet.

Wer die Kundschaft von Brennholz ist

Mehr dürfe er aufgrund der Vorgaben des Forstbetriebs Hammelburg nicht entfernen lassen, sagt der 29-Jährige. Zudem sei im Schnitt auf etwa der Hälfte einer Revierfläche kein oder nur eingeschränkter Holzeinschlag erlaubt, weil dort zum Beispiel der Schutz von Trinkwasser oder Vögeln Vorrang habe, ergänzt Zippert.

Was das Brennholz angeht, gebe es zwei Arten von Abnehmern, sagen Zippert und Weis: Privatleute, die sogenannte Lose für maximal 20 Ster zugeteilt bekommen und das grob zerlegte Holz im Wald selbst kleinsägen. Und Händler, die die Ware in größeren Kontingenten abholen und später in Scheite zerlegen lassen.

Welchen Anteil Brennholz am gesamten Holzangebot hat

Obwohl Brennholz für die Staatsforsten eine Nebenrolle spielt, spürt Amtschef Zippert deutlichen Druck. Seit der Energiekrise im Zuge des Krieges in der Ukraine gebe es auf dem Markt "einen massiven Zulauf". Mit der Folge, "dass wir die Nachfrage gar nicht komplett bedienen können".

Am gesamten Holzangebot der Staatsforsten in Hammelburg macht das begehrte Brennholz 12 Prozent aus. Ähnlich sieht es beim Industrieholz aus, das unter anderem zu Zellstoff oder Spanplatten verarbeitet wird. Den unumstrittenen Hauptteil macht mit 66 Prozent das Stammholz aus. Hochwertige Ware wie Möbel, Treppen, Fußbodenbeläge oder Spielzeug wird aus ihm gemacht.

Einer der wichtigsten Abnehmer für Zippert ist das gut 300 Jahre alte Sägewerk von Hans Kess im nahen Untererthal mit seinen 50 Beschäftigten. Der Unternehmer kauft im Wald die am Wegrand gestapelten Stämme und lässt sie von Speditionen in das Werk am Ortsrand bringen.

So wird Kess auch mit dem Stamm der 120 Jahre alten Buche aus dem Wald bei Schönderling gute Geschäfte machen. Das Holz wird unter Umständen eine lange Reise antreten: Gerade in den USA und China habe er in den vergangenen Jahren viel Kundschaft gewonnen, sagt der Untererthaler.

In der Tat ist dort 2021 die Nachfrage nach Holz aus Deutschland plötzlich gestiegen, weil in Übersee und Asien die Baukonjunktur nach der Corona-Pandemie schneller wieder anzog als hierzulande. Und so bringen Speditionen auch heute die Stämme von Untererthal zu großen Häfen wie in Hamburg, wo sie in Schiffe verladen werden.

Je zur Hälfte bezieht Kess Holz von den Staatsforsten und von privaten Waldbesitzern. Der tonnenschwere Stamm einer Buche etwa bringe es durchaus auf 1800 Euro, schätzt der Unternehmer. "Bei Eiche ist es gerne mal das Dreifache."

Im Schnitt fahren zehn Lastwagen mit Stämmen pro Tag auf das Werksgelände, wo das Holz vorübergehend gelagert, dann getrocknet und schließlich für den weiteren Transport aufbereitet wird. Ein lukratives Geschäft: Kess macht nach eigenen Angaben 12 Millionen Euro Umsatz im Jahr und meldete zuletzt einen Reingewinn von 628.000 Euro.

Das zeigt: In Mainfrankens Wäldern steckt viel Potenzial.

Fakten über den Wald in Unterfranken

Der Autor über die Recherche

1 m3 Holz z.B. erst als Bauholz und danach noch als Brennholz genutzt, ersetzt 100 kg Kunststoff oder 270 kg Stahl. Dabei werden ca. 365 Liter Öl eingespart und rund 800 kg CO2 vermieden. Zur Herstellung der Ersatzwerkstoffe Kunststoff und Stahl werden je m3 zusätzlich noch rund 300 kWh Elektroenergie verbraucht.

Nicht weiter nutzbares Holz, welches zur Wärmeversorgung verwendet wird ist unabhängig von Dunkelflauten und globalen Lieferproblemen (Putin).

Holz gibt bei der Verbrennung nur das CO2 ab welches vorher im Wachstum aufgenommen wurde. Es besteht ein geschlossener CO2- Kreislauf. Kein fossiles CO2 in der Atmosphäre!

Wind- und Solarenergie müssen für den winterlichen Heizbetrieb aufwendig z. B. mit Wasserstoff gespeichert werden. Ein m3 Holz speichert ca. 2.300 kWh thermische Energie ohne Zusatzaufwand. Eine Lithium- Ionen Batterie mit gleicher Speicherfähigkeit wiegt 20 Tonnen.