Knappes Trinkwasser, brütend heiße Innenstädte und bis zu 52 heiße Tage im Jahr könnten in Unterfranken bis zum Jahr 2100 Normalität werden. Zumindest, wenn der Klimawandel ungebremst so fortschreitet wie bisher. Davon ist Klimaforscher Heiko Paeth von der Universität Würzburg überzeugt. Der Geografieprofessor spricht von einem heißen Tag, wenn der Mittelwert aus Tag- und Nachttemperatur 25 Grad überschreitet. Oft handle es sich dabei sogar um Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad und darauf folgenden Tropennächten. Wie passt da der scheinbar normale, wenig heiße Sommer 2020 ins Bild? Gönnt uns der Klimawandel eine Verschnaufpause? Warum wir uns keiner Illusion hingeben sollten, erklärt Paeth im Interview.

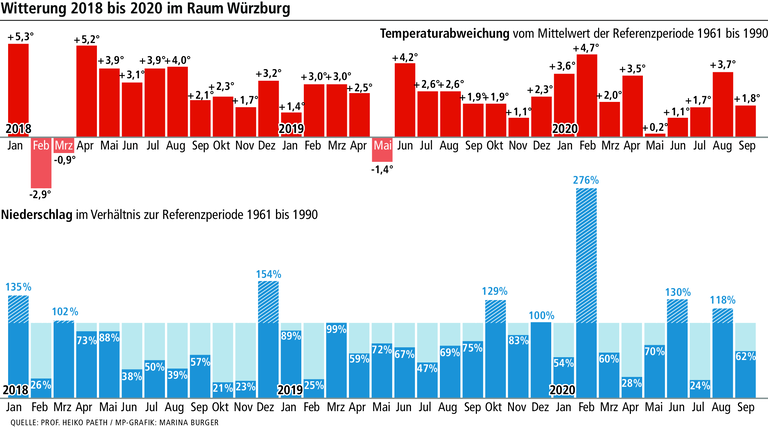

Heiko Paeth: Das Jahr 2020 hat sich im Hinblick auf Rekordwerte bei uns tatsächlich gemäßigter präsentiert. Die Jahre zuvor waren extremer. 2018 hatten wir längere Trockenperioden, 2019 höhere Maximaltemperaturen, vor allem Ende Juli, als wir Rekordwerte bis zu 41 Grad in Unterfranken verzeichneten. Doch auch 2020 waren die meisten Monate zu trocken, vor allem der April, der Juli und der September. Bis auf den Mai waren auch alle Monate zu warm.

Paeth: Nein. Ein weniger heißes Jahr als Anzeichen eines ausgesetzten Klimawandels zu interpretieren, liegt in der Psychologie des Menschen. Wir ziehen Ereignisse, in diesem Fall Jahre, zur Beurteilung heran, die sich in unserer unmittelbaren Vergangenheit ereignet haben. Dadurch haben wir nur ein relatives Empfinden für Temperatur und Witterung. Außerdem ist der Klimawandel ein globales Phänomen. Wir dürfen uns nicht zu sehr auf Mitteleuropa oder sogar nur auf das Maindreieck fokussieren. 2020 hatten wir extreme Hitze in Ostsibirien. Zum ersten Mal wurde dort die 38 Grad-Marke überschritten.

Paeth: 2020 reiht sich in die Reihe der deutlich zu trockenen und zu warmen Jahre ein. Allein in den vergangenen fünf Jahren hatten wir im Raum Würzburg in der Summe ein Niederschlagsdefizit von einem Jahresniederschlag. Das ist ein Rückgang von 20 Prozent!

Paeth: Das ist genau das Problem. In diesem Februar kam ein Sturmtief nach dem anderen. Es hat viel geregnet, 276 Prozent unseres "normalen" Niederschlages, also mehr als zweieinhalb mal so viel. Doch am Ende hat uns der Februar-Niederschlag im Würzburger Raum 60 Liter pro Quadratmeter mehr eingebracht. Wenn man bedenkt, dass wir aus den letzten fünf Jahren der Niederschlag eines ganzen Jahres fehlt, also etwa 500 Liter pro Quadratmeter, bleibt noch ein Defizit von 440 Litern. Und seit Februar gab es schon wieder reihenweise trockene Monate.

Paeth: Unterfranken ist ein Hotspot im Klimawandel. Im globalen Durchschnitt hat sich unser Planet seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen 1880 um ein knappes Grad erwärmt. Deutschland liegt etwas darüber: 1,1 bis 1,2 Grad, je nach Datensatz. Bayern hat sich um etwa 1,4 Grad erwärmt. Und Unterfranken sogar um 1,7 Grad.

Paeth: Im Klimawandel hat sich die Phänologie, also die Entwicklungsphasen der Pflanzen, im Vergleich zur Mitte des vorigen Jahrhunderts bis heute um zwei Wochen nach vorne verschoben. Genau hier im Würzburger Raum findet die größte Verschiebung der Phänologie in Bayern statt. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten noch einmal bis zu vier weitere Wochen dazukommen.

Paeth: All diejenigen, die Landwirtschaft betreiben oder Sonderkulturen anbauen, werden in Zukunft länger bangen müssen, ob noch ein schädigendes Spätfrostereignis kommt. Denn trotz der wärmeren Temperaturen werden die Spätfröste bleiben. Im Weinbau gab es deshalb heuer große Ernteverluste.

Paeth: In der Tat. Sprechen wir über den anthropogenen Klimawandel, müssen wir die langjährigen Klimamessungen betrachten. 2003 war, was die Zahl der Hitzetage angeht, ein 500-jähriges Ereignis. Doch schon 2018 wurde der Sommer getoppt. Dass ein Ereignis, das alle 500 Jahre eintreten sollte, nach 15 Jahren schon wieder erreicht wird, ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie zwar möglich, aber extrem unwahrscheinlich. Erst aus der Gesamthäufigkeit solcher Ereignisse können wir auf den Klimawandel schließen.

Wem dann?

Dem, der am lautesten schreit?

Dem, der am meisten twittert?

Dem, der das sagt, was man selbst glaubt?

Nehmen Sie die Wettervorhersage. Es sind Fachleute die uns sagen wie das Wetter in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen sein wird. Und wie oft stimmt es mit der Realität überein?

Wie erklären Sie, dass Fachleute zum selben Thema verschiedene - oft völlig widersprüchliche - Ergebnisse bekommen? Welcher Fachmann hat denn dann recht?

Daß (insbesondere bei einem rel. neuen Forschungsgegenstand wie z.B. Covid) neue Ergebnisse auftauchen und auch sonst untersch. Meinungen herrschen, finde ich nicht besonders ungewöhnlich. Und es mag auch einzelne Forscher geben, denen Bekanntheit und Fördergelder wichtiger sind als gute Forschung. Aber pauschale Unterstellungen sind eine andere Baustelle.

Und gerade Wetterfrösche erläutern immer wieder, daß sie nichts sicher vorhersagen können. Schon gar nicht für mehrere Wochen. Und daß z.B. Schauer und Gewitter nicht überall in den so markierten Gegenden auftreten.

Ich finde jedenfalls toll, was Greta & Co schon mal alles ins Bewusstsein der Politiker gebracht haben...von daher: weiter so für FfF!!!