- Was ist das für ein Stück? Zwei Kurzopern, ohne Pause hintereinander weg gespielt (80 Minuten): "Die glückliche Hand" von Arnold Schönberg und "Gianni Schiccci" von Giacomo Puccini. Beide Stücke sind etwa zur selben Zeit entstanden: 1913 und 1917.

- Worum geht es? Ein Künstler, der den Zugang zu seiner Kunst verloren hat, versucht, mit Schmerz seine innere Leere zu füllen, und kommt dabei zu Tode. Im zweiten Teil engagiert seine enterbte Verwandtschaft den Schlawiner Gianni Schicci, um doch noch an das Vermögen zu kommen.

- Wie passt das zusammen? Sehr gut. Auf die hypnotisch atonale Musik von Schönberg folgt die Spätromantik von Puccini, durchsetzt mit chansonartigen, teils jazzigen Elementen. Das passt perfekt zum Wechsel von der makabren Tragödie zur überdrehten Komödie.

Der Opernabend beginnt verstörend – was im Theater immer eine gute Sache ist. Ein Künstler in einer Lebenskrise versucht mit immer stärkeren Schmerzreizen, doch noch etwas zu fühlen. In einem homosexuellen sadomasochistischen Akt verliert er erst seine Hand und dann sein Leben. Der französische Regisseur Benjamin Prins setzt dieses Ringen peinvoll und realistisch in Szene, Dirigent Enrico Calesso und das Philharmonische Orchester steuern unerbittlich die pochenden, kreischenden, wühlenden Klänge Schönbergs bei.

Kaum ist der Mann tot, steht schon die aufgetakelte, scheinheilige, zerstrittene, raffgierige Verwandtschaft vor der Tür. Ab hier erklingt Puccini, zunächst mit swingenden, entschlackten Passagen, die kurioserweise wirken, als seien sie ausdrücklich als Fortsetzung komponiert.

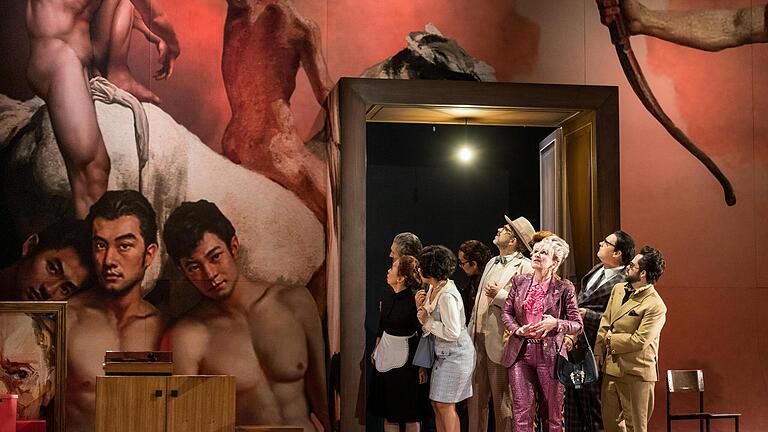

Das Bühnenbild könnte vom notorisch gewalttätigen Barockmaler Caravaggio sein

Pascal Seibicke (Bühne und Kostüme) hat einen Raum geschaffen, den der notorisch gewalttätige Barockmaler Caravaggio im Auftrag Hollywoods gestaltet haben könnte: eine Wand bemalt mit schönen, nackten Jünglingen in toskanischen Farben – "Gianni Schicci" spielt schließlich in Florenz. Den Künstler und nachmaligen Erblasser steckt er in ein Versace-Hemd, die Verwandtschaft in stenzige Neureichen-Klamotten, vom Glitzerhosenanzug bis zum Kroko-Cowboystiefel.

Auch dramaturgisch funktioniert die Kombination: Der Leiche des Künstlers wird automatisch zu der des Florentiners Buoso Donati, der sein Vermögen den Mönchen hinterlassen hat und nicht den Cousins und Cousinen, Nichten und Neffen. Die werden mit sichtlichem Spaß und zum Vergnügen des Publikums von Barbara Schöller, Roberto Ortiz, Mathew Habib, Silke Evers, Igor Tsarkov, David Hieronimi, Hinrich Horn und Anna Pennisi (im Wechsel mit Marzia Marzo) als Pulk exaltierter Hyänen dargestellt.

Als Problem entpuppt sich leider die Akustik: Das Orchester ist zu laut

Schön auch, dass Benjamin Prins in all dem Trubel der Arie "O mio babbino caro" – bekannt aus dem Film "Zimmer mit Aussicht", unzähligen Arienabenden, Greatest-Hits-CDs und Castingshows – einen echten Moment der Intimität gewährt. Ein überirdisch schönes Stück Musik, überirdisch schön gesungen von Akiho Tsujii.

Im Zentrum aber steht Kosma Ranuer, der die entsetzlichen Leiden des Künstlers ebenso bannend umsetzt wie die lustvolle Verschlagenheit des Gianni Schicci. Souverän meistert der Bariton den ständigen Wechsel zwischen Parlando- und Bravour-Passagen. Ein Abend mit gleich zwei makellos absolvierten Titelrollen – kein schlechter Schnitt.

Als Problem entpuppt sich leider die Akustik in der Blauen Halle. Das groß besetzte Orchester im halbtiefen Graben spielt engagiert und süffig, klingt aber immer wieder dominant bis grell. Es ist zwar wirklich schön, mal wieder ein sattes Fortissimo zu hören, aber nicht, wenn es zur Wand zwischen Bühne und Zuschauerraum wird. Vielleicht sind da noch Anpassungen möglich.

Dennoch: Begeisterter Applaus für einen vielschichtigen und mitreißenden Theaterabend.

Die weiteren Vorstellungen: 21., 23., 25., 28., 30. September (19.39 Uhr), 3. (15 Uhr), 24. Oktober (18 Uhr). Theaterfabrik Blaue Halle, Dürrbachau. Karten: www.mainfrankentheater.de, Tel. (0931) 3908-124, karten@mainfrankentheater.de