Jüdisches Leben in Unterfranken ist seit jeher von Umwälzungen geprägt. Einst hatte Unterfranken die stärkste jüdische Besiedlung ganz Bayerns. Heute finden nur noch in Würzburg regelmäßig Gottesdienste statt. Zwar blüht die Gemeinde seit den 90er Jahren auf– doch hat sie immer wieder mit Herausforderungen zu kämpfen.

Kapitel 1: Regina Kon - Die Rückkehr jüdischen Lebens nach Unterfranken

20 Jahre ist es her, dass Regina Kon die Kapitel ihres bisherigen Lebens für immer abschloss. Im Dezember 1999 bestieg sie in Moskau einen Zug und reiste nach Mainfranken, um sich ein neues Leben aufzubauen. Hier wollte sie neue Wege gehen und ihr Jüdischsein endlich frei leben. Regina Kon, 1951 in Moskau geboren, zog nach Würzburg. "Ich war auch in europäischen Großstädten, aber Würzburg fühlte sich richtig an. Es ist klein, aber fein, wie man so schön sagt."

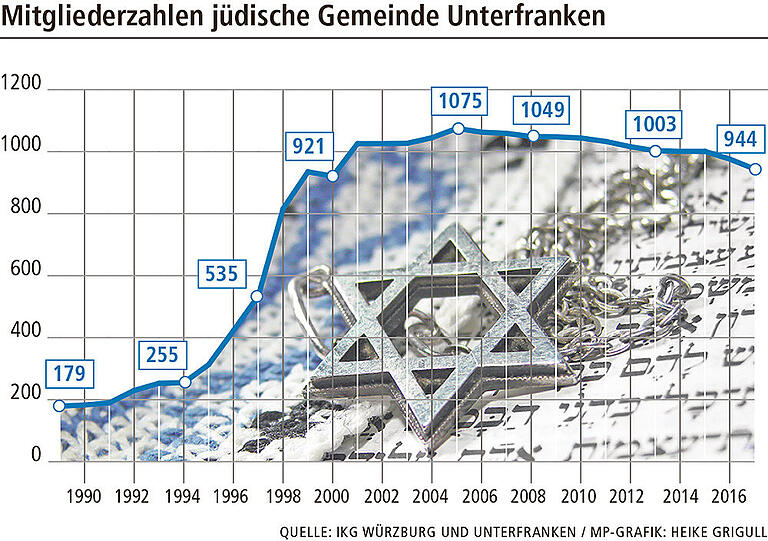

Regina Kon ist eine von zahlreichen Juden, die in den 1990er Jahren die zerfallene Sowjetunion in Richtung Deutschland verließen. Die jüdischen Gemeinden führten damals ein Schattendasein – nur 179 Mitglieder gab es etwa in der Region Mainfranken. Sie sorgten sich um das institutionalisierte jüdische Leben abseits der Großstädte. Erst Regina Kon und hunderttausende wie sie brachten die Wende.

Über 200 000 sogenannte "Kontingentflüchtlinge" kamen von 1991 bis 2004 ins Land, rund 1100 davon nach Unterfranken. In ihrer bisherigen Heimat sahen sie keine Perspektive mehr. Es gab keine Arbeit, dafür immer wieder antisemitische Übergriffe. Von der frischvereinigten Bundesrepublik erhofften sie sich wirtschaftliche und soziale Stabilität.

Wenn Regina Kon von den nachfolgenden Jahren spricht, ist sie kaum zu stoppen. Sie schwärmt von den Würzburger Bachtagen, berichtet enthusiastisch von ihrem letzten Residenzbesuch und erzählt, wie sie Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und Seniorenbeauftragte der jüdischen Gemeinde wurde. Wenn Sie so schwelgt, wirkt ihr Leben in Unterfranken wie ein einziger kultureller Rausch. Aber wie sieht sie sich selber nach 20 Jahren in der neuen Heimat?

Deutschland, sagt Kon, sei für sie das Land der Musik und der Kultur, hier gebe es Interesse und Respekt für das jüdische Leben. Juden hätten sich stets nahtlos in ihre Heimatländer eingefügt, ohne dabei ihre Identität zu verleugnen. "Ich bin eine Jüdin, die in Rußland geboren wurde, jetzt in Deutschland wohnt, deutsche Staatsbürgerschaft hat und zur deutsch-jüdischen Gemeinschaft gehört", sagt sie. "Ich sitze nicht zwischen den Stühlen, sondern verknüpfe viele Welten in mir."

Kapitel 2: Vladlena Vakhoska - Judentum zwischen Heimat und Herausforderung

Ein lauer Märzabend in Würzburg. Das jüdische Gemeindezentrum "Shalom Europa" ist hell erleuchtet. Die Gemeinde feiert Purim, eine Art jüdischen Fasching. Die Pforte ist vergittert, ein Pförtner wacht darüber, wer hereinkommt. Eine Familie nähert sich. Die Kinder sind kostümiert, die Eltern tragen Partyhüte. Auf ihrem Weg kommen sie an einem Polizeiwagen vorbei. Er steht zur Sicherheit vor antisemitischen Übergriffen in einer Seitengasse. Die Pforte summt, die Türen öffnen sich. Der Geruch von gebackenen Süßigkeiten dringt nach außen.

"Es ist sehr wichtig, dass unsere Kinder die Geschichte und Traditionen unseres Volkes kennenlernen", erklärt Vladlena Vakhovska, Jugendbeauftrage der Gemeinde, die Bedeutung der Veranstaltung. Dies stärke Zusammenhalt und Identität. Auch sie kommt aus der ehemaligen Sowjetunion. Als alleinerziehende Mutter eines damals siebenjährigen Sohnes sah sie dort trotz zweier Jobs keine Zukunft mehr. "Deutschland sollte ein Neuanfang für uns werden." Der war jedoch mit Schwierigkeiten verbunden.

Obwohl viele jüdische Einwanderer hochqualifiziert gewesen seien, sei es ihnen schwergefallen, in Deutschland Fuß zu fassen, so die Historikerin Rotraud Ries vom Johanna-Stahl-Zentrum.Häufig seien Ausbildung und Abschlüsse nicht anerkannt worden. Viele Zuwanderer müssten bis heute um ihre Rentenansprüche kämpfen. Fehlende Sprachkenntnisse hätten die Integration zusätzlich erschwert.

So auch bei Vladlena Vakhovska. Lange Zeit fand die studierte Musiklehrerin trotz Diplom keine Arbeit. Die ständige Auseinandersetzung mit den Behörden zermürbte sie. Jedes Mal, wenn sie einen Anruf bekam, hatte sie Angst, es könnte ein Amt sein und sie etwas nicht richtig verstehen. "In dieser Zeit habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als endlich wieder zu unterrichten."

Neu war für Vladlena Vakhovska auch der Umgang mit jüdischer Kultur. In der Sowjetunion hatte sie die traditionellen Riten nie gelernt, hatte nie gelernt, gläubig zu sein. Was es bedeutet, jüdisch zu sein, erfuhr sie, ebenso wie tausende andere, erst in Würzburg. Dort erlebte sie ihren ersten Gottesdienst, feierte ihr erstes Chanukka. Bewegt erzählt sie davon, wie der Rabbi ihr Schritt für Schritt die rituellen Abläufe erklärte. Erstmals fühlte sie sich zugehörig, fühlte sich als Teil einer Gemeinschaft.

"In der Gemeinde fühle ich mich sicher, fühle mich unter meinesgleichen", sagt Vladlena Vakhovska. Von außen würde sie meist als Russin wahrgenommen, aber sie selber sehe sich vor allem als Jüdin. Gefragt nach dem Thema Heimat und Zugehörigkeit differenziert sie: "Ich fühle mich hier weniger fremd als in meiner ehemaligen Heimat. Deutschland ist nicht meine Heimat, aber ich fühle mich hier zuhause."

Kapitel 3: Die Gemeinde - Das Herzstück jüdischen Lebens in Unterfranken

Die Gemeinde in Würzburg ist die einzige in Unterfranken und damit das jüdische Zentrum der Region. "Nach der Shoah war das Bedürfnis nach einem Zusammenschluss da. In Unterfranken lebten damals nur wenige Juden. Daher gründete man die Jüdische Gemeinde der Einfachheit halber in der größten Stadt", sagt Josef Schuster, Vorsitzender der Gemeinde sowie des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Für ihre Mitglieder ist die Gemeinde Treff- und Fixpunkt im Leben. Sie ermöglicht Austausch und gibt Halt. Sie bietet ein Jugendzentrum, Sing- und Lesekreise für Senioren und Hilfe bei alltäglichen Problemen. "Viele ältere Leute rufen an, wenn sie sich etwa eine Begleitung für einen Arztbesuch wünschen", sagt Regina Kon, Seniorenbeauftragte der Gemeinde.

Der Herzstück der Gemeinde ist jedoch nicht die soziale Arbeit. "Wir sind kein Kulturverein. Im Mittelpunkt bleibt die Synagoge", sagt Josef Schuster. Die Würzburger Synagoge ist die einzige in Unterfranken, in der noch regelmäßig Gottesdienste abgehalten werden. Hier trifft sich die Gemeinde jeden Freitagabend zum Schabbat-Gottesdienst und stimmt sich auf den jüdischen Ruhetag ein. Auch Feiertage verbringt die Gemeinde hier.

Ein winterlicher Dezemberabend. Die Gemeinde hat sich zum Chanukka-Gottesdienst versammelt. Wie in orthodoxen Gemeinden üblich, sitzen die Mitglieder nach Geschlechtern getrennt. Feierlich stimmt der Vorbeter das Abendgebet an. Immer wieder schwingt er mit seinem Oberkörper vor und zurück, während er mit monotoner Stimme die Tora zitiert. Manche Gläubige vertiefen sich in ihr Gebet. Andere nutzen den Gottesdienst flüsternd zum Austausch. "Religiosität im Judentum hat ein breites Spektrum und reicht von traditionellem bis zu liberalem Judentum", so Schuster. Auch wenn Würzburg eine orthodoxe Gemeinde sei, bedeute dies nicht, dass die Mehrheit der Gemeindemitglieder auch strenggläubig leben. Lediglich in den Gemeinderäumen würden die Religionsgebote orthodox praktiziert.

Kapitel 4: Shalin Belanski - Eine Gemeinde zwischen Tradition und Moderne

Spürbar ist die Koexistenz zwischen Tradition und Moderne auch während des Purimfests. Zunächst wird das Publikum zusammen mit den Senioren auf eine Gedankenreise durch die Vergangenheit mitgenommen. Es geht um Erinnerung, Wehmut und um Zusammenhalt in einer bewegten jüdischen Geschichte.

Direkt im Anschluss erstrahlt der Saal in grellem Diskolicht. Jugendliche stürmen die Bühne und präsentieren zu poppigen Beats moderne Tänze. Auch ihnen geht es nicht nur um Unterhaltung. Unter dem Motto "It's your Chai!", was so viel bedeutet wie "Es ist dein Leben!" singen sie über Zugehörigkeit als deutsch-jüdische Jugendliche: „Wenn die Welt dir sagt, du passt hier nicht rein, mach die Augen auf, denn du bist nicht allein. It's your Chai!"

"Die Leute sollen nicht immer denken, dass wir alle streng orthodox sind", sagt Shalin Belanski, eine der Tänzerinnen. Zusammen mit den Jugendlichen der Gemeinde hat die 14-Jährige vor einiger Zeit beim "Jewrovision"-Songcontest den dritten Platz erreicht. Ein deutschlandweiter Wettbewerb, bei dem die Jugendlichen ihr Jüdischsein mit Tanz und Gesang interpretieren. "Es war schön zu sehen, dass wir nicht die einzigen Juden in Deutschland sind", sagt Shalin, die die achte Klasse eines Würzburger Gymnasiums besucht. Ihr Jüdischsein will sie nicht verstecken: "Ich möchte zeigen, dass es mir nicht peinlich ist."

Als religiös bezeichnet sich Shalin nicht. Weil ihr ihre jüdische Herkunft trotzdem wichtig ist, trägt sie eine Kette mit Davidstern. "Die Kette trage ich offen, nur in Situationen, in denen ich mich unwohl fühle, verstecke ich sie." Das sei etwa der Fall, wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße ist. "Meine Großeltern sind immer wieder beeindruckt, dass ich mein Leben ohne Angst leben kann", sagt Shalin. Sie sei Teil einer Generation, die die schlimmsten Auswüchse des Judenhasses nicht mitbekommen habe, das unterscheide ihre von der älteren Generation.

Kapitel 5: Nikita Vakhovsky - Jüdisches Selbstbewusstsein und Antisemitismus

Was Antisemitismus gegen einzelne Gemeindemitglieder anginge, sei man in Würzburg bislang kaum betroffen, sagt Gemeindevorsitzender Josef Schuster. "Das sieht bereits ganz anders aus, wenn man sich E-Mails oder Briefe ansieht, die wir als Gemeinde oder auch ich persönlich bekomme." Auch, dass die Würzburger Gemeinde von der Polizei geschützt werden müsse, sei unerfreulich. Das soziale Klima habe sich in den letzten Jahren verändert, es gebe vermehrt Antisemitismus.

"Die Erwachsenen sind immer vorsichtig mit ihrem Jüdischsein", sagt Nikita Vakhovsky. "Ich frage mich: Warum?". Obwohl sich der 22-jährige Feinwerk- und Industriemechaniker stets offen als Jude oute, habe er noch keine antisemitischen Angriffe erlebt. Seine Freunde und Arbeitskollegen wüssten, dass er Jude ist. Mit ihnen würde er sich gegenseitig mit der ethnischen Herkunft aufziehen, jedoch stets auf Augenhöhe.

Sein Jüdischsein erlebt Nikita Vakhovsky zwiespältig. Seit einiger Zeit trägt auch er eine Kette mit Davidstern. Religiös ist er jedoch nicht. "Ich war schließlich nicht dabei, als Moses die zehn Gebote bekommen hat." Trotzdem habe ihm früher die Zugehörigkeit zur Gemeinde gutgetan: "Als einziger Jude war ich an meinen Schulen immer irgendwie alleine. Mit den Jugendlichen in der Gemeinde hatte ich von Anfang an eine Art gemeinsamer Basis."

Kritisch betrachtet Nikita Vakhovsky die aktuelle Kippa-Debatte. Er verstehe, dass sich Juden in manchen Bezirken unsicher fühlten. Es sei jedoch wichtig, sich von solchen Debatten nicht einschüchtern zu lassen und selber zu entscheiden, ob man Kippa tragen wolle. "Willst du dein Leben lang in Angst leben oder gehst du ein Risiko ein und lebst dafür im Kopf frei?" Wichtig sei, nicht reflexhaft nach Sündenböcken zu suchen. Antisemitismus gäbe es in der deutschen Bevölkerung ebenso wie unter muslimischen Flüchtlingen.

Die Frage nach jüdischem Selbstbewusstsein beschäftigt Nikita Vakhovsky. "Warum soll ich mein Jüdischsein verstecken?" Sie sei ein Teil seiner Identität. "Vielleicht werde ich deswegen angegriffen, vielleicht aber auch nicht. Ich will mein Leben nicht einschränken", sagt er fast trotzig. Wie als ob er sich über seinen Ausruf erschrocken hätte, wird er plötzlich leise. Er senkt den Kopf und schaut vorsichtig nach links und rechts: "Ich mag es nicht, wenn mir unbeteiligte Leute bewusst zuhören und beim Wort ‚Jude‘ werden immer alle sehr hellhörig."

im Mai 2019 folgender post:

"Es ist naheliegend dass Zugewanderte aus Ländern, in denen der Hass auf Israel gepredigt wird diesen Hass mitbringen und in hier ausleben weil sie die Möglichkeit dazu haben.

Hier dürfte man keine Toleranz zeigen.

Dabei schafft man es aber nicht einmal die bekannten aus der Türkei bezahlten Hassprediger loszuwerden."

Es gibt auch sehr viele Deutschte die sich mittlerweile wieder trauen ihren eigenen Antisemitismus auszuleben. "Das wird man wohl noch sagen dürfen" ist da leider nur allzu oft das Motto.

Wer behauptet es gäbe keinen muslimischen Antisemitismus liegt genauso falsch wie die, die behaupten das gesamte Problem sei muslimisch, wie Sie es gerne suggerieren.

Man muss alle Vorfälle bekämpfen, egal von wem er aus geht.