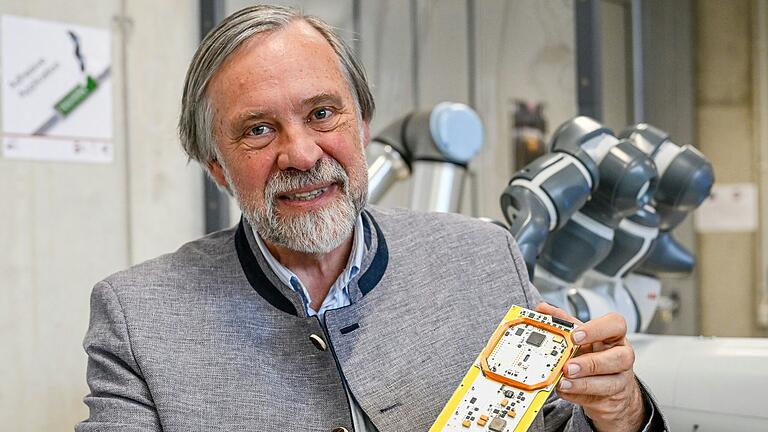

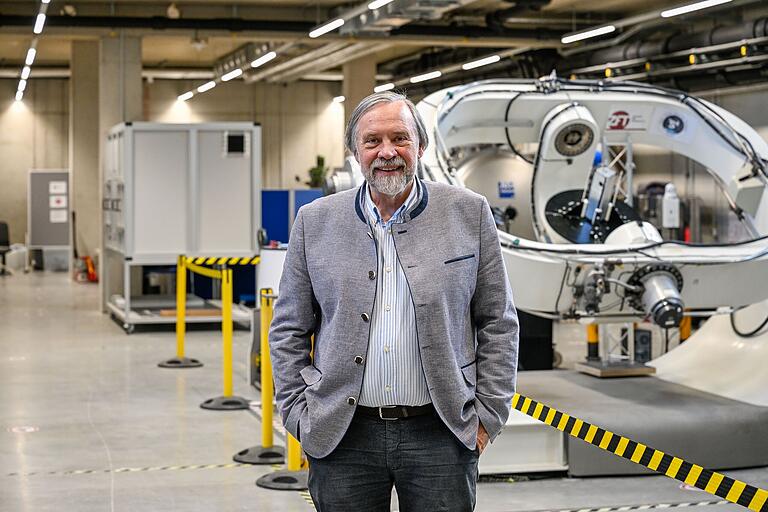

Weil sicherheitspolitisch auf die USA kein Verlass mehr ist, wird der Ruf nach europäischer Autonomie lauter – auch bei Kommunikation und Satellitentechnik. In Würzburg treibt der ehemalige Robotik-Professor Klaus Schilling mit seinem Zentrum für Telematik (ZfT) die Entwicklung voran. Der 68-jährige Raumfahrtexperte setzt auf die Serienfertigung von Kleinsatelliten und will die deutsche Produktion nach Würzburg holen.

Im Interview erklärt Schilling, wie er die aktuelle Lage einschätzt und warum Satelliten so wichtig sind.

Prof. Klaus Schilling: Man hat das ja in der Ukraine deutlich gesehen. Als Trump zwischenzeitlich die Weitergabe von Erdbeobachtungsdaten gestoppt hatte, wurde das ukrainische Militär in Kursk mangels Aufklärungsdaten zurückgedrängt. Elon Musk hat überdies gedroht, die Telekommunikation abzuschalten. Insofern muss man aus Gründen der Souveränität und Unabhängigkeit unbedingt eigene Kapazitäten haben.

Schilling: Störung der Kommunikation wird oft bei Krisen eingesetzt. Aus dem Weltraum kann man robust und großflächig Informationen verteilen oder eben unterbinden. Die Satellitenkommunikation ist entscheidend, um weit verstreute Einsatzkräfte überhaupt erreichen zu können.

Schilling: Hier ist die gesamte kritische Infrastruktur betroffen. Am Beispiel der Energieversorgung: Im Schwarzfall – also ohne Sonne und Wind – kommen wir in Bedrängnis bei den nötigen Datenströmen. Da sollen Satelliten eingesetzt werden, die unabhängig von irdischer Energieversorgung sind. Sie sind mittlerweile an vielen Stellen unseres Alltags aktiv, beispielsweise Navi, Bezahlvorgänge oder Logistik.

Schilling: In den ersten 60 Jahren der Raumfahrt hat die ganze Menschheit rund 8000 Satelliten hochgeschickt. Musk allein hat in den letzten fünf Jahren über 7000 Satelliten in Betrieb genommen. Die Bundeswehr hat im Moment gerade mal acht Satelliten im Orbit. Im Vergleich zu anderen Nationen wie USA, Russland und China ist das verschwindend.

Schilling: Wir sind im strategisch wichtigen Weltall weitgehend blind und taub.

Schilling: Auf der Hannover Messe vor wenigen Tagen haben die beiden Raumfahrt-Generäle der Bundeswehr und auch ich dazu vorgetragen. Die Forschungsfabrik für Satelliten in Würzburg ist bekannt und wird mit großem Interesse verfolgt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert im "New Space"-Sektor für hoheitliche Aufgaben staatliche Ankerkunden, um die nötigen hohen Investitionen zu ermöglichen. In den USA und in China wird so bereits Industriepolitik gemacht. Der große Vorteil kleiner Satelliten ist: Statt eines traditionellen Großsatelliten können Sie 100 kleine kaufen. Selbst wenn einige Kleinsatelliten ausfallen, funktioniert ein solches Multi-Satelliten-System weiter, ist viel robuster und kaum auszuschalten.

Schilling: Durch die dramatische Lage in der Ukraine war deutlich geworden, wie wichtig Satellitenkapazitäten für die gesamte digitale Infrastruktur sind. Wir kommen in der Forschungsfabrik sehr gut voran, haben wichtige Produktionsschritte schon automatisiert – zum Beispiel die komplette Herstellung von Solarpaneelen und deren Qualitätstests durch Roboter.

Schilling: Automatisierung und Weltraumtechnik kommen hier zusammen. Das "Industrie 4.0"-Knowhow des ZfT im Bereich der Automobilindustrie wurde auf die Produktion von Satelliten übertragen. Derzeit sind bereits neun Würzburger Satelliten im Weltraum, die nächsten zwei Jahre wird am ZfT durchschnittlich ein Satellit pro Monat gefertigt. Dies soll auf einen Satelliten pro Tag gesteigert werden, wie es die Amerikaner und Chinesen schon vormachen. Durch die Stärke Deutschlands in der Produktionstechnik sind wir zuversichtlich, dies zu erreichen.

Schilling: Einzelne Produktionszellen für kritische Bauteile sind aufgebaut. Nun müssen alle Fertigungsschritte zu einem hochautomatisierten Gesamtablauf kombiniert werden – inklusive der Testanlagen für spezielle Weltraumbedingungen.

Schilling: Aktuell ist die Produktion über mehrere Stockwerke verteilt. Das klappt noch für eine Forschungsfabrik, aber für effiziente Abläufe ist der Materialfluss mit kurzen Wegen in einer geeigneten Halle umzusetzen. Die Konzepte und Planungen wurden schon seit über zehn Jahren – also bevor Elon Musk überhaupt begann – am ZfT entwickelt und weiter verfeinert, allerdings ist eine entsprechende Finanzierung in Europa problematisch.

Schilling: Nachdem der Bund den ersten Schritt gegangen ist, wäre jetzt der Freistaat gefordert, sodass die Fabrik in Bayern und Würzburg verankert bleibt. Hier hoffe ich, dass der anerkennenswerte lokale politische Einsatz trägt. Der Bedarf besteht, bei Bundeswehr und kommerziellen Nutzern, wie die kommenden 6G-Netze im Mobilfunk. Europa muss da unabhängiger werden.

Schilling: Die Raumfahrt ist ein Wachstumssektor und momentan weltweit ins Zentrum der Industriepolitik gerückt. Mit jährlich etwa 7,4 Prozent Wachstum bis 2040 stößt man bei hochqualifizierten Arbeitsplätzen in Dimensionen der heutigen Automobilindustrie vor. Es entsteht deshalb unter den Industrienationen, aber zunehmend auch bei privaten Investoren – leider meist aus dem Ausland – ein enormer Wettbewerb um diesen Zukunftsmarkt.

Schilling: Bei kooperierenden Kleinsatelliten ist das ZfT weltweit mit führend. Damit können neuartige Messprinzipien und zeitnahe Informationen bereitgestellt werden. Ein Beispiel ist "CloudCT": Hier arbeiten zehn Satelliten zusammen, um mit Computertomografie-Methoden scheibchenweise das Innere einer Wolke zu erfassen. So kann man feststellen, wie viel Wasser die Wolke transportiert, was für Vorhersagen von Überschwemmungen wichtig ist. Gerade Klimavorhersagen sind eine wichtige staatliche Aufgabe, die nur mit Raumfahrtinformationen weiter verbessert werden kann.

Der "Erweiterungsbau" ans Kanzleramt, der ja "nur" eine Verdoppelung der Bürofläche bedeutet, geht noch auf Kappe von Angela Merkel (CDU).