Birgit Heid blickt nervös in den vollen Kollegsaal des Schweinfurter Bayernkollegs. Dutzende Schülerinnen- und Schüleraugen blicken sie neugierig an. Die Situation ist für die 63-jährige Frau nicht neu, schon einige Mal sprach sie vor jungen Menschen über ihre bewegende Vergangenheit. So auch diesmal im Rahmen einer Zeitzeugen-Veranstaltung am Bayernkolleg.

Heid war ein politischer Häftling der Deutschen Demokratischen Republik. Sie versuchte zwei Mal zu fliehen. Den ersten Versuch brach sie kurz vor knapp ab. Beim zweiten Mal wurde sie gefasst - und ein 20-monatiges Martyrium durch die berüchtigtsten Gefängnisse des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaates begann. Heute lebt sie im Raum Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen.

Die heute 63-Jährige wuchs in einer sozialistisch geprägten Familie auf, berichtet sie den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihr Vater war Ingenieur, ihre Mutter Lehrerin. Beide waren aus beruflichen Gründen SED-Parteimitglieder. "Uns ging es eigentlich ganz gut", so Heid über ihre Kindheit und Jugend.

Als junge Erwachsene kamen ihr die ersten Zweifel an ihrem bis dahin "normalen Leben". Heid erzählt, dass sie in zwei Welten lebte: Als fleißige, leistungsstarke Schülerin in der sozialistischen Öffentlichkeit, die sogar auf Grund ihrer guten Noten in die UdSSR reisen durfte.

Und dann gab es das private Leben, in den eigenen vier Wänden, wo das in der DDR verbotene Westfernsehen geschaut wurde. "Ich habe nicht später den Entschluss gefasst auszureisen, weil es keine Bananen oder Orangen gegeben hat, sondern weil man in diesem Staat tagtäglich an seine Grenzen stieß", so Heid. "Die Bevormundung ging in alle Bereiche des täglichen Lebens."

Heute weiß sie sogar wie weit, denn sie forderte im Stasi-Archiv Akteneinsicht an: Wortwörtlich wurden sie und ihr Mann durch das Schlüsselloch bespitzelt.

Erster Fluchtversuch 1982 über die Tschechoslowakai

Seinen ersten Fluchtversuch startete das junge Ehepaar 1982, berichtet Heid. Nach außen hin fuhr sie mit ihrem Mann in den wohlverdienten Urlaub in die Tschechoslowakei. Tatsächlich erhofften sich die beiden im damals sogenannten sozialistischen Bruderland aber einen durchlässigeren Eisernen Vorhang. Wie naiv dieser Gedanke war, zeigte sich Heid erst viele Jahre später, als sie erfuhr, wie viele Menschen dort ihr Leben verloren haben. Das Paar brach seinen Fluchtversucht ab, als sein Auto immer wieder im morastigen Grenzgebiet stecken blieb, erinnert sie sich.

Zurück in der DDR stellten die beiden gutgläubig einen Ausreiseantrag. Ein folgenreicher Entschluss. Denn ab diesem Moment geriet das Ehepaar ins Visier der Staatssicherheit. "Die Mühlen der DDR-Justiz haben angefangen zu mahlen", erzählt Heid den Schülerinnen und Schülern am Bayernkolleg.

Beim zweiten Fluchtversuch wurden Birgit Heid und ihr Mann von der Grenzpolizei gefasst

Es folgten Monate des Wartens - und der Schikane. Ihre Papiere wurden einzogen, sie erhielten sogenannte PN12-Ausweise. Mit diesen durfte man nicht einmal mehr seinen Wohnbezirk verlassen.

Heid und ihr Mann wandten sich dennoch an die ständige Vertretung der BRD in Ost-Berlin, schrieben Petitionen, beriefen sich auf die Schlussakte von Helsinki. Doch nichts half. Der Ausreiseantrag wurde alsbald abgelehnt. Daraufhin beschloss das Paar, erneut einen Fluchtversuch zu wagen, diesmal über die sogenannte "grüne Grenze" in Klingenthal. Doch die Grenzpolizei merkte schnell, dass das Paar ohne gültige Ausreispapiere ausreisen wollte, so Heid.

Das Ehepaar kam zunächst in der Tschechoslowakei in Haft, erinnert sie sich. Für Heid begann damit ein Spießrutenlauf. In Ost-Berlin kam Heid ins berüchtigte Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. "Dort", so die 63-Jährige, "ging das volle Programm los: Leibesvisitationen und Vernehmungen".

In einer umgebauten grünen Minna, in der kleine Zellen eingebaut waren, wurde sie später mit anderen Häftlingen nach Erfurt weitertransportiert. "Ab da war man eine Nummer", so Heid, die fortan in Einzelhaft saß. Mit der Zeit verlor sie das Zeitgefühl, in der Zelle brannte ständig das Licht. Nach ein paar Wochen freute sie sich sogar auf die Vernehmungen, so erpicht war sie darauf, mit jemanden zu sprechen, blickt sie zurück. Eine perfide Strategie des diktatorischen Systems.

Heid verbrachte einige Zeit im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck

Über ein halbes Jahr ging das so, täglich zehn- bis zwölfstündige Verhöre, die sich immer wieder wiederholten. Danach wieder mehrere Wochen in der Einsamkeit ihrer Zelle, schildert Heid ihre schlimmen Erinnerungen. Die DDR-Justiz beschuldigte die junge Frau, damals Anfang 20, unter anderem der Republikflucht und der Kontaktaufnahme mit einer fremden Staatsmacht. Die Strafe: drei Jahre Haft.

Ihr Martyrium ging weiter in Hoheneck - dem berüchtigtsten Frauengefängnis der DDR, schildert Heid. In diesem Gefängnis wurden politische Häftlinge, wie sie selbst, mit Schwerstverbrecherinnen zusammengelegt. Dort lebte Heid in äußerst beengten Verhältnissen und ohne Privatsphäre in einer Zelle, schildert sie eindringlich.

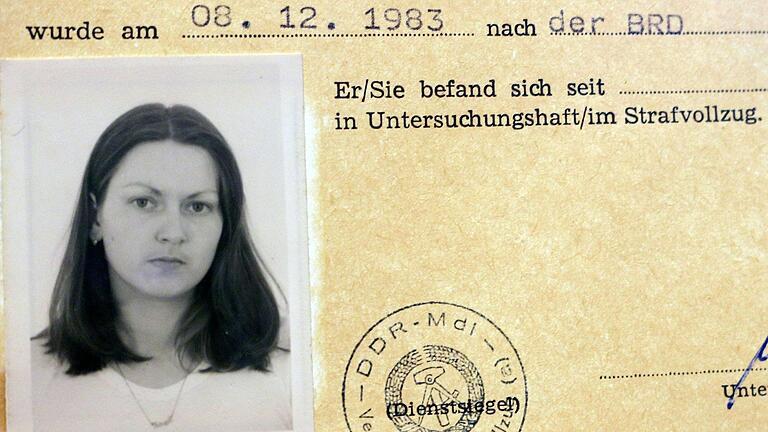

Birgit Heid wurde 1983 von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft

Doch just an diesem schauerlichen Ort, unter katastrophalen Bedingungen für Körper und Geist, wandte sich das Blatt für Heid: Durch eine Mitinsassin, die aus der BRD stammte und wenig später dorthin abgeschoben wurde, setzte sich deren Familie auch für Birgit Heid ein. Ein Glückstreffer.

Heid wurde von dem bekannten DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel auf eine Liste gesetzt. Vogel war DDR-Unterhändler, er organisierte den Häftlingsfreikauf der BRD mit der sozialistischen Diktatur.

Doch als Helmut Kohl 1983 Bundeskanzler der BRD wurde, begann für Heid eine Zitterpartie. Würde die Bundesrepublik unter Kohl, wie unter Helmut Schmidt, weiter politische Flüchtlinge freikaufen? Monate des Wartens gingen ins Land, dann kam grünes Licht aus dem Bonner Bundeskanzleramt: Birgit Heid wurde wenig später von der BRD freigekauft und kam in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Gießen.

In der Freiheit angelangt, ging es für Heid weiter nach Franken. Zuerst nach Nürnberg, dann nach Schweinfurt und von dort aus in den Landkreis Bad Kissingen, wo sie noch heute lebt. Ihr Ehemann ging nach der Wende wieder in seine alte Heimat zurück. Für Birgit Heid war dies nach dem Geschehenem allerdings keine Option.

Viele Jahre wollte die Thüringerin über ihre bewegte Vergangenheit nicht sprechen. Durch ihre Tochter wurde Heid in die Rolle der Zeitzeugin gerückt und spricht nun immer öfter vor Schülerinnen und Schülern, wie jenen vom Bayernkolleg, und erzählt von ihrem Schicksal als politischer Häftling der DDR, damit dieser Teil der Geschichte niemals vergessen wird.