Industrie 4.0 ist die gängige Umschreibung dafür geworden, dass die Digitalisierung Einzug in Werkhallen und Büros hält. Doch Big Data sowie alle mit dieser Datensammelei und Datenauswertung zusammenhängenden Aspekte sind längst auch anderswo ein Riesenthema. Zum Beispiel beim autonomen Fahren, beim Einsatz von Robotern am Fließband, in der Logistik oder in der Landwirtschaft. Verständlicherweise wird die Digitalisierung in der Medizin und der Pflege als besonders heikel angesehen. Der Umgang mit diesen sensiblen Daten stellt Experten vor besondere Herausforderungen. Recht und Gesetz hinken stellenweise hinterher, was die Sache nicht einfacher macht.

Woran erkennt man Medizin 4.0 überhaupt? Was tut sich da?

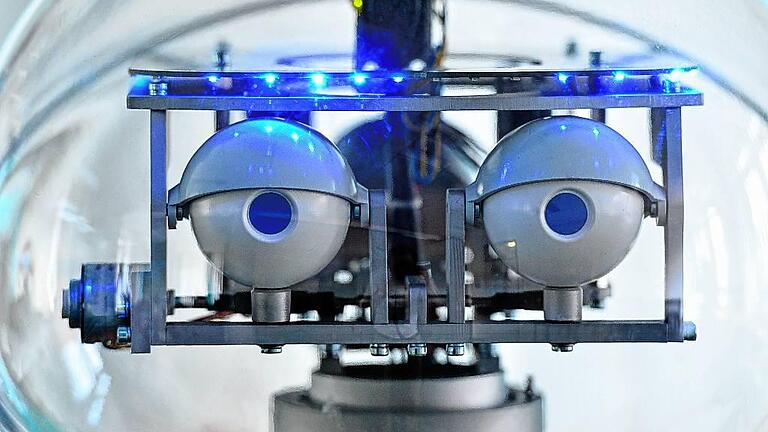

Einsatz von Robotern in der Chirurgie, intelligente Armbänder zur Überwachung der eigenen Gesundheit („Wearables“), datenvernetzte Operationssäle, Gesundheitskarte und digitalisierte Patientenakten – das sind nach Darstellung von Eric Hilgendorf Beispiele für E-Health, wie die Digitalisierung in der Medizin auch bezeichnet wird. Der Strafrechtler Hilgendorf ist Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Würzburg und dort Leiter der Forschungsstelle RobotRecht, die bundesweit eine Vorreiterrolle bei der Beurteilung von rechtlichen Aspekten rund um die Digitalisierung hat. Roboter in der Medizin: Da hat sich auch das Rhön-Klinikum hervorgetan. Der Konzern will in naher Zukunft „IBM Watson“ einsetzen. Dieser Computer versteht Arzt-Patienten-Gespräche und kann auf dieser Grundlage genauere Diagnosen und Therapievorschläge machen als mancher Arzt aus Fleisch und Blut. Watson wertet dabei Millionen von Patientendaten aus aller Welt aus. Zu E-Health zählt Hilgendorf auch die Tatsache, dass ich Kranke vermehrt in Internet-Gemeinschaften zusammentun, um sich dort auszutauschen.

Was sind die aktuellen Trends? Und welche Fragen ergeben sich daraus?

Gerade die Nutzung von Geräten am Körper ist im Kommen. So gibt es mittlerweile Kontaktlinsen, die den Blutzuckerspiegel messen. Erreicht er einen kritischen Wert, geben die Kontaktlinsen über eine App auf dem Smartphones des Nutzers eine Warnung ab. Auch schicke Ringe für die Hand sind auf dem Markt, die zum Beispiel Bewegung, Kalorienverbrauch und Schlafdauer des Nutzers auswerten. Sie erinnern an ähnlich funktionierende Armbänder.

Oder Temp Traq: Das Pflaster misst permanent die Körpertemperatur eines kranken Kindes und schickt die Daten ebenfalls auf eine App. Es geht noch viel mehr: Schon vor zwei Jahren wurde auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas eine smarte Trinkflasche vorgestellt, die misst, ob die Eltern die Flasche im richtigen Winkel halten und ob sich störende Milchklumpen im Gefäß gebildet haben. Für die Rechtsexperten Jan-Philipp Günther und Julia Kaufmann (Rechtsanwälte Baker & McKenzie, München) stellt sich bei diesen Geräten die Frage, was davon eigentlich Gesundheitsdaten sind und wo deshalb der Datenschutz beginnt. Ähnlich denken andere Rechtsexperten: Personenbezogene Daten seien durch den gesetzlichen Datenschutz abgedeckt. Doch was ist mit nicht personenbezogenen Daten wie etwa dem Füllstand in jener Baby-Trinkflasche oder den nicht personalisierten Daten auf einer Wellness-App? Wem gehören diese Daten? Wer haftet im Fall der Fälle? Wie dürfen diese Daten weitergegeben werden? Oft gehörter Tenor unter Juristen: „Da wissen wir im Moment oft nicht wirklich weiter.“

Beispiel: Ein Pflegeroboter hat gelernt, dass Schnarchen ein harmloses Geräusch ist. Was aber, wenn eines Tages das Schnarchen eines Patienten mit einem Erstickungsanfall zusammenhängt und der Pflegeroboter das nicht erkennt?

Eine Maschine könne strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, erklärt der Würzburger RobotRecht-Experte Hilgendorf. Andererseits sei es problematisch, den Entwickler der Pflegeroboter-Software zu belangen. Solche Fälle werfen für Hilgendorf auch die Frage auf, inwieweit die Programmierer in der Pflicht seien, dem Computer beizubringen, was sie nicht lernen sollten. „Das ist noch nicht ausdiskutiert“, so der Strafrechtler gegenüber dieser Redaktion. Er spricht sich dafür aus, für Roboter dieser Art eine Gefährdungshaftung einzuführen – also eine Haftung für erlaubte Handlungen, von denen allerdings eine Gefahr ausgehen kann. Die Heime und Kliniken mit solchen Robotern müssten sich dann entsprechend versichern, sagte Hilgendorf kürzlich in einem Radiointerview.

Beispiel: Ein Medizin-Computer schätzt durch Datenanalysen die Überlebenschance eines Krebspatienten ein und macht Vorschläge zur Behandlung. Was, wenn er falsch liegt oder manipuliert wurde?

Kernfrage für den Strafrechtler Hilgendorf ist: Was war fahrlässig? Auch hier gilt: Den Computer an sich könne man natürlich nicht belangen. Für Dieter Birnbacher von der Uni Düsseldorf stellt sich in solchen Fällen auch die moralische Frage: Darf ein Automat überhaupt solche gravierenden Schritte gehen? Birnbacher ist Philosoph und sitzt in der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer. Er sieht in Deutschland „eine Misstrauenskultur“, wenn es um Medizin 4.0 geht. Digitalisierung in der Medizin sei grundsätzlich nicht verwerflich, „sie ist etwas Hoffnungsvolles“. Aber sie dürfe den Arzt als Mensch an der Seite des Patienten nicht verdrängen. Und: „Es gibt keine risikofreie Digitalisierung.“ Eine Aussage, die auch Hilgendorf umtreibt: Es sei noch nicht klar, wie viel Risiko wir der Technik zubilligen. Der Professor spricht von „erlaubtem Risiko“. Mit Blick auf Recht und Gesetz „ist da noch vieles offen“.

Beispiel: Bei alten und dementen Menschen wird ein Roboter eingesetzt, der wie eine niedliche Robbe aussieht. Sie dient als Ansprechpartner und kann bei Alltagsdingen helfen. Einige Patienten bauten mit der Zeit eine enge Bindung zu der Robbe auf – ohne zu erkennen, dass es sich um eine Maschine handelt. Geht das rechtlich und ethisch in Ordnung?

Für den Philosophen Birnbacher stellt sich eine solche Frage nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Medizin. Gerade ältere Menschen seien in ihrer Entscheidungskompetenz eingeschränkt, wenn es um Diagnose und Therapie gehe. Sie brauchten dann auf jeden Fall noch einen Arzt an ihrer Seite. „Doch die Vermeidung von Gesprächen wird von vielen Ärzten oft nicht gerade bedauert“, behauptete Birnbacher auf dem Kongress Net.Law.S in Nürnberg. Hinzu komme, dass der Einsatz von Medizintechnik günstiger sei als der Einsatz von Personal – der Kostendruck gerade an Kliniken tue da sein Übriges. Bei der auf Gesundheitstechnik spezialisierten Siemens-Tochter Healthcare in München sieht man das so: „Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll (. . .) zu einer merklichen Kostendämpfung im Gesundheitswesen beitragen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wird es in Zukunft eine Medizin ganz ohne Arzt geben?

Ideen in diese Richtung gebe es, weiß Philosoph und Ethik-Fachmann Birnbacher. Das könne dann bedeuten, dass nicht mehr der Arzt, sondern der Patient selbst über die Indikation entscheide – auf der Grundlage eben, was der Medizincomputer herausgefunden hat. Damit werde die Rolle des Kranken deutlich verändert, wie Birnbacher auf dem Kongress Net.Law.S sagte. Ob jedoch jeder Patient damit klarkomme, sei fraglich. Was Pflegebedürftige angeht, bringt der Regensburger Rechtsanwalt Florian Münch ein weiteres Thema ins Spiel: Er regt an, dass eine Art Datenverfügung – als Pendant zur gängigen Patientenverfügung – eingeführt wird. Münch arbeitete jahrelang für die Forschungsstelle RobotRecht von Eric Hilgendorf in Würzburg.

Münch sieht in einer Datenverfügung einen wichtigen Zweck: Sie soll mit Blick auf Big Data und Pflegeroboter gewährleisten, dass die rechtlich einwandfreie Verwendung der Daten gewährleistet ist – vor allem im Sinne des Pflegepatienten.