Antje Julke lächelt. Die Abteilungsleiterin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Würzburg ist zufrieden. Waldbesitzer und Pflanztrupps haben ganze Arbeit geleistet. 200 000 Bäumchen wurden von Dezember bis April im Kommunal- und im Privatwald des Landkreises Würzburg von Hand neu gepflanzt. Das sind mehr als drei Mal so viele wie im Jahr zuvor.

Das liegt zum einen an den relativ feuchten Wintermonaten, die überhaupt erst größere Aufforstungen möglich gemacht haben und zum anderen am staatlichen Förderprogramm. Im vergangenen Jahr stellte die Bayerische Staatsregierung rund 80 Millionen Euro Zuschüsse für Privatwaldbesitzer sowie Städte und Gemeinden zur Wiederaufforstung zur Verfügung. Seitdem sind die Pflanzkosten zu fast 90 Prozent gedeckt, sagt Antje Julke. Zuvor habe die Förderquote bei maximal 60 Prozent gelegen.

Die Forstexpertin blickt auf die fast 7000 jungen Setzlinge auf den gut zwei Hektar im Leinacher Gemeindewald. Die Fläche war noch bis vor Kurzem kahl. Viele der alten Bäume sind tot. Vertrocknet, verdurstet, verbrannt. Selbst die meisten der als robust geltenden heimischen Buchen haben die drei vergangenen Trockenjahre in Folge nicht überlebt.

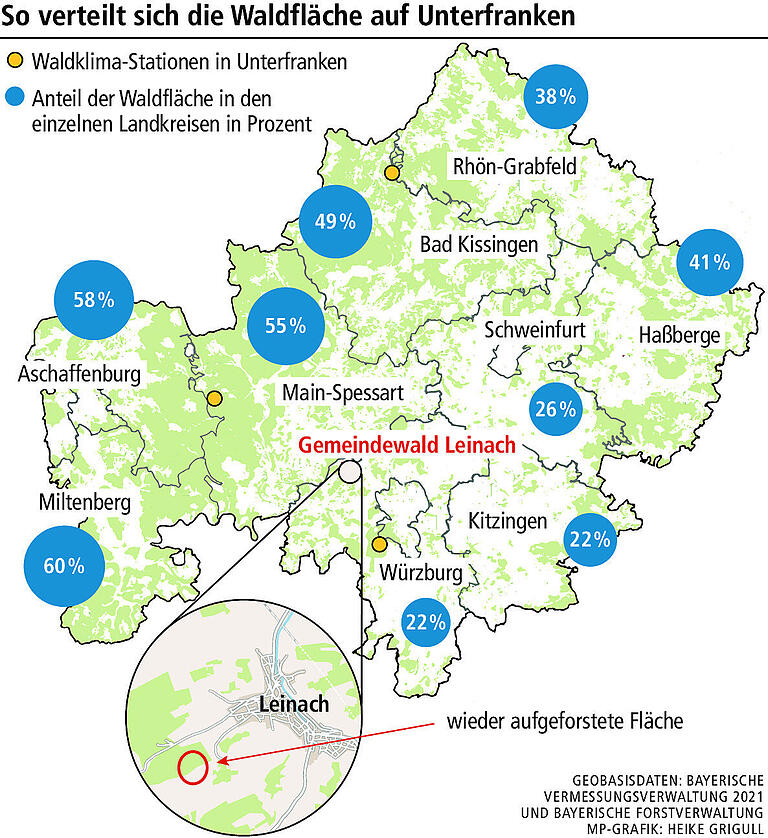

Es sind Schäden, wie sie Waldbesitzer und Förster in der Region noch nie zuvor gesehen haben. Die Extreme, die mit den Hitzejahren 2003 und 2015 begonnen haben, fordern jetzt ihren Tribut. In ganz Bayern stirbt das Nadelholz, doch seit 2019 verdursten auch Laubhölzer: vor allem auf der fränkischen Platte, von Kitzingen über Würzburg, Karlstadt bis Schweinfurt. "Und das in einer Vehemenz, die andernorts in Bayern noch nicht zu sehen ist", sagt die Försterin. Laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gelten Unterfrankens Wälder daher als Referenzregion im Klimawandel.

Besonders betroffen ist der Landkreis Würzburg. Dessen Waldklima-Station zeigt mit ihren Messdaten die wärmsten Temperaturen und die geringsten Niederschlagsmengen aller 19 Waldklima-Stationen in Bayern.

Doch Antje Julke lässt sich nicht beirren. Um den Wald klimastabil zu machen, verfolgt die Forstfrau mit ihrem Team von Revierleiterinnen und Revierleitern verschiedene Strategien:

Naturverjüngung: Die Natur selbst machen lassen und auf robusten Nachwuchs setzen

"Naturverjüngung ist der Königsweg", ist Antje Julke überzeugt. Nachkommen, die sich aus den Samen der Bäume entwickeln, die sich an die klimatischen Bedingungen angepasst haben, seien robuster als neu gepflanzte Bäume. Wolle man aber zum Beispiel reine Fichtenwälder, die im Klimawandel vom Borkenkäfer befallen werden, zu klimastabilen Mischwäldern umbauen, müsse man andere Baumarten pflanzen. Denn mit Fichten, die sich selbst verjüngen, komme man nicht mehr weiter.

Im Leinacher Gemeindewald ist weit und breit ist keine einzige Fichte zu sehen. Der Anteil der Fichten im Landkreis Würzburg beträgt laut Julke gerade noch zwei Prozent. Zum Vergleich: Bayernweit sind es immer noch gut 40 Prozent. "Weil wir schon sehr viel Laubwald haben, konnten wir im Landkreis bereits bereits bis zu 80 Prozent über Naturverjüngung arbeiten. Bis heute."

Kahlflächen: Gleich aufforsten ohne Zeit zu verlieren

Aber Naturverjüngung allein reiche heute nicht mehr, wenn ganze Waldflächen absterben, erklärt Antje Julke. Nicht ohne Grund seien Waldbesitzer nach dem Bayerischen Waldgesetz dazu verpflichtet, innerhalb von drei Jahren wieder aufzuforsten.

Die Försterin zeigt auf die toten Buchen in Leinach. Auf fast drei Hektar stehen nur noch einzelne Altbäume, die zäher als ihre Artgenossen sind oder deren Wurzeln mehr Wasser abbekamen. Würde man die Natur sich selbst überlassen, würden sich nur diese Buchen neu ansamen und unter Umständen im nächsten Trockenjahr gleich wieder absterben, sagt Julke: "Das Risiko wollen wir nicht eingehen. So verlieren wir wertvolle Zeit, die wir heute schon in den Umbau zu Mischwäldern investieren können." Denn im Landkreis Würzburg mit gerade mal 22 Prozent Waldfläche zähle jeder Quadratkilometer: als Rohstofflieferant, Sauerstoffspender, Trinkwasserspeicher, Erholungsort und mit seiner Kühlungsfunktion für Städte und Gemeinden.

Weniger Risiko: Auf Vielfalt und heimische Baumarten setzen

Je mehr Baumarten in einem Wald stehen, desto robuster sei das Ökosystem, wenn einzelne Arten durch Trockenheit, Pilze oder Schädlinge ausfallen, erklärt die Forstfrau. Deshalb werden in Leinach sieben andere Baumarten zwischen die sich selbst verjüngende Buche gepflanzt: wie in ganz Unterfranken vor allem Eichen, die mit der Trockenheit besser zurecht kommen, in Kombination mit Linden und Hainbuchen, die den Stamm der Eichen beschatten.

Dazu kommen heimische Durstkünstler wie Elsbeere, Speierling, verschiedene Wildobst-Arten und die Walnuss. Dazu werden in Anteilen von ein bis zwei Prozent fremdländische Arten wie die türkische Baumhasel oder die Esskastanie neu gesetzt, da sich diese in den vergangenen 80 Jahren an einzelnen Standorten in Mainfranken wie im Würzburger Bismarckwald bewährt haben.

Trotz Trockenheit: Nadelholz ist nicht per se schlecht und die Buche noch nicht tot

Als wintergrüne Beimischung und um die Artenvielfalt zu erhöhen, sind aktuell in der Region etwa ein Zehntel aller Pflanzungen Nadelbäume, vor allem Weißtanne und Douglasie, in geringem Maß auch Zedern, Eiben und Schwarzkiefern sowie südeuropäische Tannenarten. In Leinach ist kein Nadelholz zu sehen. Zu den gepflanzten Eichen würden in Pflege und Wuchs Laubbaumarten besser passen, so Julke.

Trotz Trockenschäden setzt die Försterin weiter auf die heimische Buche und ihre Anpassungsfähigkeit: "Eine Buche, die unter den heutigen Klimabedingungen in Unterfranken aufwächst, hat andere Gene als eine Buche, die vor 140 Jahren hier aufgewachsen ist." Die Buche muss in Leinach nicht gepflanzt werden, sie verjüngt sich zwischen den neuen Pflanzungen selbst.

Viel hilft viel: In engem Abstand pflanzen und junge Bäumchen pflegen

Wenn sich die Natur selbst verjüngt, sei sie verschwenderisch, so Julke. Auf einen Hektar Fläche kämen Zehntausende von Pflanzen, die in Konkurrenz nach oben ans Licht wachsen. Nur die stärksten setzten sich durch. Deshalb werden auch die neuen Bäume in Leinach in engem Abstand von ein bis zwei Metern zueinander in Gruppen gepflanzt. Auf einen Hektar kommen so bis zu 4000 Setzlinge.

Doch das Pflanzen sei nur der erste Schritt. Die Pflege der jungen Bäume sei mindestens genauso wichtig, erklärt die Försterin. Sie zeigt auf das üppige frische Grün am Boden. Das Gras müsse in den ersten Jahren regelmäßig entfernt werden, damit es nicht zu viel Schatten auf die Licht-liebenden Eichen wirft. Deren junge Triebe müssten mit Zäunen vor dem Verbiss durch Rehwild geschützt werden. Jahre später sollte man einzelne "Bedränger"-Bäume entnehmen, um die Mischung der Arten zu erhalten.

Knappes Gut: Wasser soll im Wald gehalten werden

Neue Bäume pflanze man erst, wenn der Boden mindestens 20 Zentimeter tief durchfeuchtet ist und noch bevor die ersten Bäume im Frühjahr austreiben. Da der Boden in Unterfranken zwei Winterhalbjahre in Folge viel zu trocken war, gab es trotz großer Waldschäden erst jetzt, von Dezember 2020 bis April, in allen Landkreisen wieder größere Aufforstungsaktionen wie in Leinach.

Das Wasser im Wald zu halten, werde deshalb in Zukunft immer wichtiger, sagt Julke. Eine von vielen möglichen Maßnahmen sei es, Regenwasser, das von Waldwegen und Forststraßen abfließt, gezielt in Feuchtbiotope im Wald zu leiten. Auch das Totholz, das durch die Schäden bei der Buche deutlich mehr geworden ist, könne zum Wasserrückhalt beitragen: "Verrottendes Holz wirkt wie ein Schwamm und hält Wasser lange gebunden."

Nur im Notfall: Bewässern, um das Überleben der Jungbäume zu sichern

Vor dem Hitzejahr 2015 war Bewässerung im Wald kein Thema. Heute ist das anders. Ohne Bewässerung könne in einem heißen Sommer wie 2020 auf einen Schlag ein Großteil der Setzlinge vertrocknen, sagt Julke. Denn während der ersten drei Lebensjahre sind die neu gepflanzten Bäume besonders empfindlich. Um ihr Überleben zu sichern, könne es nötig werden, sie während der Sommermonate bis zu drei Mal zu bewässern.

Sind die Bäume erst einmal vertrocknet, ist der Schaden groß: Eine Pflanze kostet je nach Baumart zwischen einem und fünf Euro, dazu kommen die Pflanzkosten. Doch der Geldwert sei das geringere Problem, sagt Julke. Vielmehr sei es auch eine Frage der Verfügbarkeit: Gerade würden in Deutschland so viele Flächen wieder aufgeforstet, dass die Pflanzen knapp werden.

Wasser ist kostbar und die Bewässerung im Wald ein enormer Aufwand. Deshalb greifen Waldbesitzer nur im Notfall zum Wasserfass, erklärt die Expertin. Um die Wurzeln eines einzigen Baumes zu durchtränken, sind bis zu zehn Liter Wasser sinnvoll. Und allein auf der Leinacher Kahlfläche stehen jetzt 7000 Setzlinge.

Doch nach dem relativ feuchten Frühjahr 2021 ist die Försterin optimistisch. Sie setzt darauf, dass die jungen Leinacher Bäumchen heuer alleine durchhalten: "Ein viertes Trockenjahr in Folge - nein, das hoffe ich nicht."