Aus der Luft beobachten, was sich tief unter der Erde abspielt. Das ist die Mission der Propellermaschine, die zurzeit im Tiefflug über die Region Würzburg fliegt. Im Auftrag der Würzburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (WVV) und dem Nürnberger Energieversorger N-Ergie sollen mit ihren Daten Rückschlüsse auf die Gesteinsschichten im Boden gezogen werden. Ziel ist es, die Möglichkeiten der Geothermie in großer Tiefe zu analysieren.

"Tiefen-Geothermie ist ein möglicher Baustein, um umweltfreundlich, CO₂-neutral und kostengünstig die Bürgerinnen und Bürger in Würzburg mit Wärme zu versorgen", sagt Dörte Schulte-Derne, Geschäftsführerin Energie der WVV. Nun komme es darauf an, herauszufinden, ob diese Technik in der Region anwendbar sei. Der erste Schritt seien die jetzt stattfindenden Überflüge.

Was ist Geothermie und welche Unterschiede gibt es?

Geothermie bezeichnet die energetische Nutzung der Erdwärme. "Grundlegend ist die Erde ein heißer Ball mit dünner Kruste", sagt Schulte-Derne. Die Hitze im Erdinneren kann theoretisch etwa zum Heizen von Wohnungen genutzt werden. "Die Frage ist: Wie kommt man an diese Energiequelle ran?" Dabei unterscheide man die Oberflächen-Geothermie, bei der die Wärme wenige Meter unter der Erde genutzt werde, von der Tiefen-Geothermie, sagt sie. "Wir reden hier von einer Technologie, die die Wärme aus zwei bis drei Kilometern Tiefe holen würde."

Wie genau dann die Wärmeenergie an die Oberfläche und in die Würzburger Häuser kommen könnte, könne erst nach den Voruntersuchungen ermittelt werden. "Sie müssen das Gestein im Boden kennen. Je mehr sie auf Fels bohren, desto länger und teurer wird es."

Ein Vier-Stufen-Plan zur Tiefen-Geothermie rund um Würzburg

Ein weiteres Ziel der Gesteinsanalyse: Risikofaktoren für weitere Untersuchungen abklären. Denn die Flüge sind nur ein erster von vier Schritten auf dem Weg zur Nutzung, wie Schulte-Derne erklärt. Der zweite Schritt wäre eine seismologische Untersuchung der genauen Gesteinsschichten. Erst dann komme eine Probebohrung infrage. Risiken und Gefahren einer Bohrung, etwa für das Trinkwasser, müssten zuvor ausgeschlossen werden. Der vierte Schritt wäre dann die konkrete Analyse von möglichen Techniken und Kosten der Geothermie.

Was Magnetfeld, Erdanziehung und Dichte über die Gesteinsschichten verraten

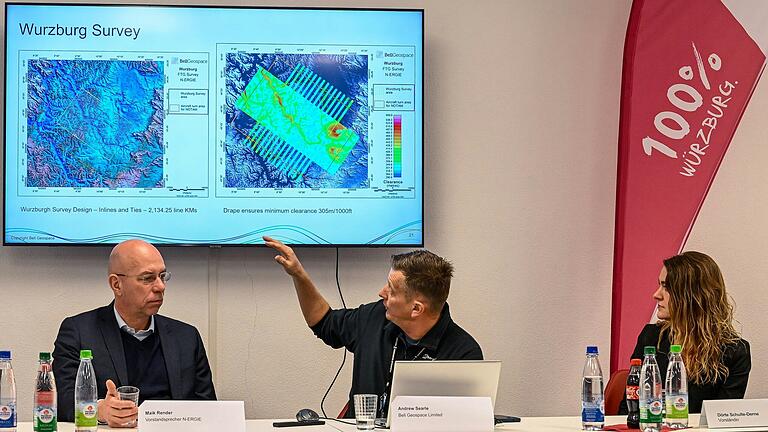

Die Flüge in wenigen hundert Metern Höhe zur Bestimmung der Gesteinsschichten im Boden führt die britische Firma Bell Geospace durch. An Bord der Basler BT-67, einer umgebauten Douglas DC-3 von 1943, befinde sich dafür ein spezielles Messgerät, wie der Projektleiter von Bell Geospace, Andrew Searle, erklärt. Das "Full Tensor Gradiometry" (FTG) vermesse zum einen das Erdmagnetfeld, zum anderen die Veränderungen der Gravitation, also der Erdanziehung.

"Wenn etwas eine sehr große Dichte hat, verändert sich das Gravitationsfeld, weil es stärker anzieht", erklärt Searle die Interpretation der Daten. Dadurch lasse sich eine Karte der Region erstellen, auf der die unterschiedliche Dichte verschiedener Ebenen sichtbar werde. Weil jedes Gestein eine bestimmte Dichte habe, könne man so feststellen, wo welches Gestein lagere. Auf Grundlage dessen werde dann geschaut, wo Geothermie überhaupt möglich wäre.

Ein mögliches Ergebnis: Die Region Würzburg ist für diese Wärmegewinnung ungeeignet

Ein mögliches Ergebnis der Flüge könnte auch sein, dass das Thema Tiefen-Geothermie danach schon wieder beendet sei, weil die Gesteinsschichten nicht geeignet seien. Wie Searle erklärt, gehe die Forschung zurzeit sogar davon aus, dass die Chancen für geeigneten Boden in Unterfranken schlecht stünden.

Aber auch wenn am Ende keine Wärme aus dem Erdinneren genutzt werde, wären die Flüge für Schulte-Derne nicht umsonst gewesen: "Wir hätten dann zumindest viel über die Region gelernt, was auch der Forschung an der Universität helfen wird."