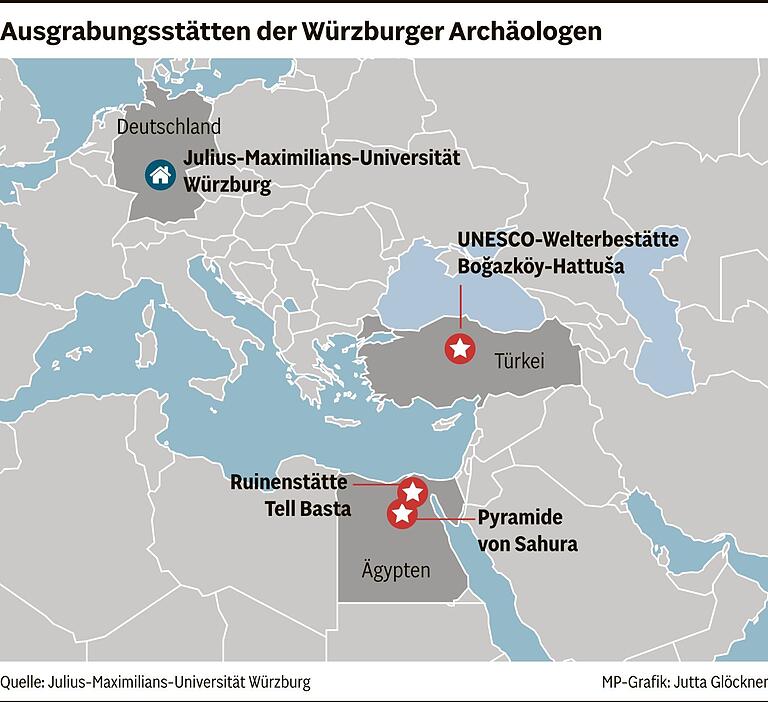

Ob in Ägypten, der Türkei oder in Unterfranken - spannende archäologische Funde werden überall auf dem Globus zutage gefördert. An einigen der Ausgrabungen sind auch Forscherinnen und Forscher der Uni Würzburg und andere unterfränkische Archäologen und Archäologinnen beteiligt.

Zu den Funden gehören ein Kinderskelett, ein Ritualtext mit unbekannter Sprache, Lagerkammern in einer Pyramide und Keramik aus dem Jahr 4000 vor Christus.

Ausgrabungen in Abusir, Ägypten

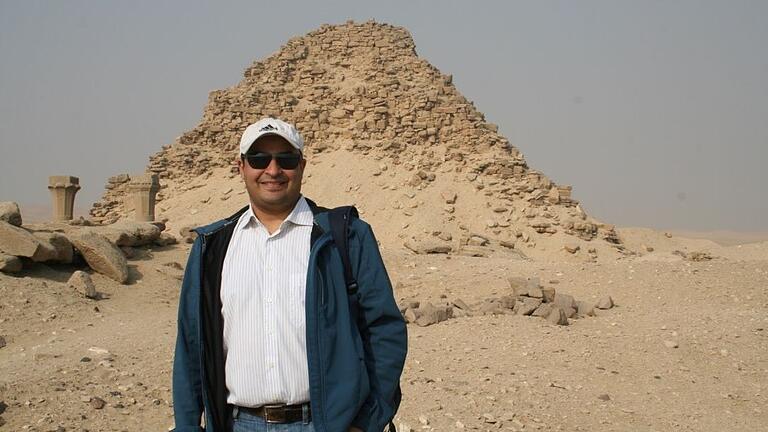

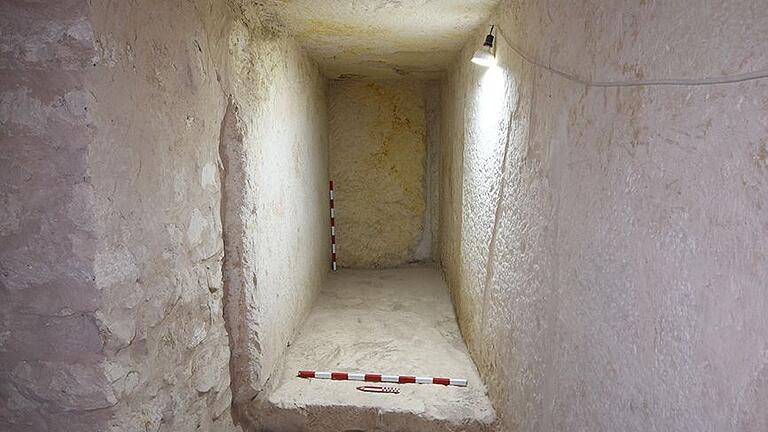

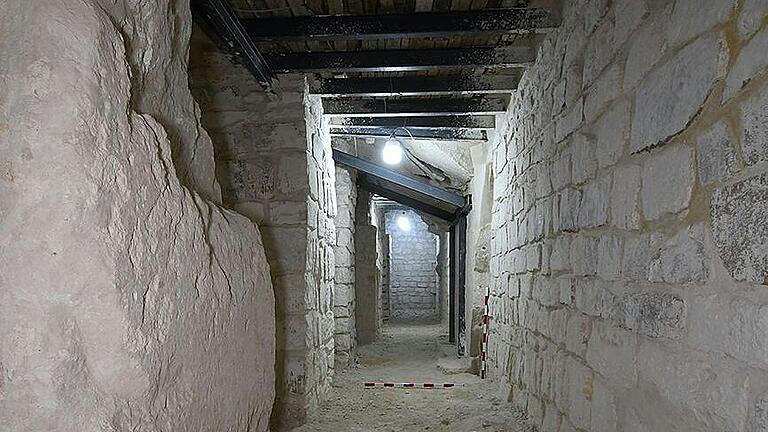

In Abusir in der Nähe von Kairo hat Doktor Mohamed Ismail Khaled vom Lehrstuhl für Ägyptologie von der Universität Würzburg kürzlich acht neue Lagerkammern in der Pyramide Sahura entdeckt. Die Kammern geben Aufschluss über den Pyramidenbau.

Der Fund: Bis das Team auf den verschütteten Tunneleingang stieß, hatte es keinerlei Vorahnung von den acht Lagerkammern, die sich hinter dem Tunnel verbargen, sagt Khaled.

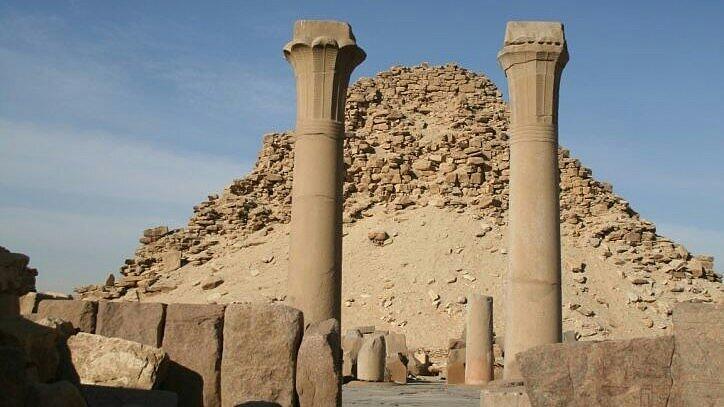

Die Entdeckung der Kammern lässt die Archäologen Pyramiden im Allgemeinen neu verstehen. Khaled sagt: "Die Anzahl der Magazinräume ist einzigartig für die bisher erforschten Pyramiden und verändert unser Gesamtverständnis der generellen Pyramidenarchitektur." So zeige der Fund, dass es keine klaren Vorgaben oder Muster für Pyramiden gab, sondern dass sie ganz individuell erbaut wurden, so Khaled. Bisher sei man davon ausgegangen, dass die Pyramiden aus der fünften Dynastie des Alten Reiches immer drei Kammern hätten, erläutert Khaled.

Auf Reliefs, die in den Kammern entdeckt wurden, wird der Transport von Möbeln und persönlichen Gegenständen des Pharaos zur Pyramide, der sogenannte Aufweg Sahuras, dargestellt. Die Pharaonen ließen sich damals mit ihren Besitztümern bestatten, da sie an ein Leben nach dem Tod glaubten und nach ihrer Wiederauferstehung von ihren privaten Gegenständen umgeben sein wollten, erklärt Khaled. "Das kennen wir schon von den berühmten Grabmöbeln von Tutanchamun in seinem Grab."

Die Ausgrabungsstätte: Die Sahura Pyramide wurde zur Zeit der fünften Dynastie erbaut und nach ihrem Erbauer König Sahura benannt. Er war der zweite König der fünften Dynastie im Alten Reich und regierte von 2490 bis 2475 vor Christus. Die Pyramide diente als Grabstätte für den König nach seinem Tod.

Zu Beginn der Ausgrabung orientierten sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an den Plänen ihres Vorgängers Ludwig Borchardt von 1908. Doch als sie 2019 einen Tunneleingang entdeckten, griffen sie auf die Pläne von John Perring zurück, so Khaled. Der britische Forscher hatte bereits 1836 hier einen Korridor vermutet.

Das Team: Das Team um Dr. Mohamed Khaled arbeitet bereits seit 2003 an dem Pyramidenkomplex, der Nekropole von Abusir, 2019 begannen dann die Arbeiten an der Sahura Pyramide, die zu der Totenstadt gehört. Zum Team gehören insgesamt 40 Menschen, unter anderem vier weitere Vertreter der Universität Würzburg.

Gerade ist das Team damit beschäftigt, die Grabkammer freizulegen und hofft dabei, auf den Sarkophag des Pharaos zu stoßen. Das sei ein Bereich, den niemand zuvor erforscht habe, sagt Khaled.

Ausgrabungen in Bubastis, Ägypten

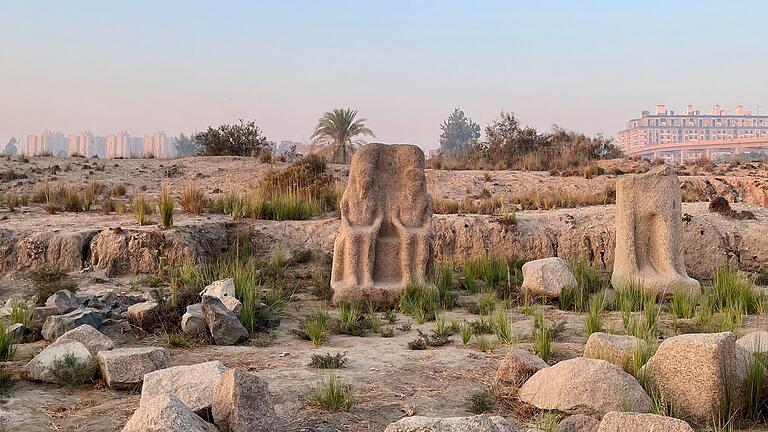

Mit dem Tell Basta-Project beteiligt sich die Uni Würzburg an einer weiteren Ausgrabung in Ägypten. Die Stätte der antiken Stadt Bubastis östlich des Nildeltas, war zur prädynastischen Zeit um 3150 vor Christus ein wichtiges Handelszentrum, so Veronika Appel, Masterstudentin der Ägyptologie an der Uni Würzburg und studentische Hilfskraft im Tell Basta-Project.

Der Fund: Für Appel ist besonders die Vielfalt der Stätte faszinierend, denn über die Jahre haben sich hier Überreste von Siedlungen, Tempeln, Residenzen und Friedhöfen angesammelt, die aus unterschiedlichsten Perioden des alten Ägyptens stammen.

Außerdem seien die Keramik und die Siegel von besonderem Interesse, da die Keramik Aufklärung über die Ernährung, die Herstellung von Nahrungsmitteln und den Transport gäben und die Siegelabdrücke über die Administration, die Güteraufbewahrung, Restriktion und Verteilung, so Appel.

Die Ausgrabungsstätte: Bis heute sind etwa 20 Hektar der antiken Stadt unerforscht und mit diesen 20 Hektar befasst sich das Tell Basta-Project. Die Ruinenstätte gilt als größte und am besten erhaltene Stätte im Nildelta, erläutert Veronika Appel. Bei ihrer Erforschung geht es nicht nur um die prädynastische Zeit, sondern um sämtliche Phasen der altägyptischen Geschichte. Diese reichen von 4000 vor Christus bis 500 nach Christus.

Das Team: Wie Veronika Appel berichtet, war sie bei ihrem letzten zweiwöchigen Aufenthalt Anfang Oktober im Rahmen des ägyptologischen Bereichs für das Sortieren, Vermessen, Fotografieren und Beschreiben der Funde zuständig. Außerdem habe sie eine digitale Datenbank für die Kleinfunde erstellt.

Das Projekt wird von Professor Eva Lange-Athinodorou vom Lehrstuhl für Ägyptologie der Uni Würzburg geleitet. Außer ihr und Appel gehören auch noch die Junior-Professorin Julia Meister und der Masterstudent Philipp Garbe dem Team an.

Ausgrabungen in Boğazköy-Hattuša, Türkei

Seit über 100 Jahren ist das Deutsche Archäologische Institut (DAI) an den Ausgrabungen in Boğazköy-Hattuša, im anatolischen Hochland östlich von Ankara beteiligt. Nun wurde in diesem Jahr ein ganz besonderer Fund gemacht, denn er enthüllt eine bis dato völlig unbekannte Sprache.

Bei den Ausgrabungen in Hattuša ist auch der Altorientalist Professor Daniel Schwemer von der Universität Würzburg beteiligt. Er ist mehrmals im Jahr vor Ort.

Der Fund: Der Fund einer Tontafel, die einen Ritualtext mit einer noch unbekannten Sprache enthält, ist nur zur Hälfte erhalten. Dass es sich bei der Sprache um eine anatolisch-indogermanische Sprache handelt, konnte der Altorientalist Schwemer schon feststellen. Die Sprache wurde in Kalašma gesprochen, eine Stadt aus der späten Bronzezeit, deren genaue Ortung noch nicht möglich war. Sie wird allerdings in Nordostanatolien vermutet.

Zurzeit sei eine Professorin aus Marburg noch mit der Erschließung und Übersetzung des Ritualtextes beschäftigt. Hier sei ab Anfang nächsten Jahres mit einer ersten Hypothese zur Bedeutung des Textes zu rechnen, so Schwemer.

Die Tafel belege aber schon jetzt, dass die Hethiter ein hohes Interesse an Ritualen in fremden Sprachen gehabt hätten, sagt Schwemer. Das Volk glaubte, man müsse die Götter in ihrer eigenen Sprache ansprechen und da im Reich der Hethiter verschiedene Kulturen aufeinandertrafen, die ihre eigenen Götter mitbrachten, mussten diese auch in der entsprechenden Sprache verehrt werden. In Hattuša wurden bereits sieben verschiedene Sprachen entdeckt.

Die Sprache Kalašma wird nun zur achten Sprache in der Sammlung. Für Professor Schwemer verdeutlicht die Sprachsammlung in der Hauptstadt des ehemaligen hethitischen Reiches die interkulturelle Kompetenz der Hethiter.

Die Ausgrabungsstätte: Die Ausgrabungsstätte Boğazköy-Hattuša ist ein Unesco-Weltkulturerbe und war bis Anfang des zwölften Jahrhunderts die Hauptstadt der Hethiter. Im zweiten Jahrhundert vor Christus herrschten die Hethiter über weite Teile der Türkei und Syriens.

Das Team: Das Team, das an der Ausgrabungsstätte Hattuša forscht, besteht zur Hälfte aus türkischen und zur anderen Hälfte aus deutschen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Mittlerweile sind auch einige Bewohner vor Ort beteiligt. Die nächste Kampagne der Ausgrabungsstätte beginnt für Schwemers Kollegen, den Archäologen Dr. Martin Gruber und zwei Doktoranden der Uni Würzburg im August nächsten Jahres.

Ausgrabungen in Tauberrettersheim, Landkreis Würzburg

Zurück in die Heimat: In Unterfranken wurden diesen Sommer bei Tauberrettersheim (Lkr. Würzburg) einige Skelette und andere Fundstücke ausgegraben, die darauf hindeuten, dass es bereits zwischen den Jahren 1300 und 800 vor Christus in der sogenannten Urnenfeldzeit Siedlungen in diesem Gebiet gab, wie das Bayrische Landesamt für Denkmalpflege sagt.

Der Fund: Insgesamt wurden 244 Fundstücke sichergestellt. Die Entdeckung des Skelettes eines fünfeinhalbjährigen Kindes, ist von besonderem Interesse. Denn es wurde in der Hockposition, also mit angezogenen Knien, in einer Vorratsgrube gefunden, was auf die Jungsteinzeit (etwa 5500 bis 2200 vor Christus) verweist. Während der Jungsteinzeit war die Hockerbestattung Brauch und somit sei die Ausgrabungsstätte noch älter als angenommen, so Maria Ebbinghaus, vom Bayrischen Landesamt für Denkmalpflege.

Besonders beeindruckend ist für die Archäologen der Fund eines Trensenknebels, ein Mundstück eines Pferdegeschirrs, der aus Knochen hergestellt wurde und Verzierungen aufweist. Der verzierte Trensenknebel gibt Aufschluss über den Umgang der Menschen aus der Bronzezeit mit ihren Nutztieren.

Dazu sagt Ebbinghaus, die Trensenknebel seien "ein Beweis dafür, dass die Menschen sorgsam mit ihren Nutztieren umgingen und ihnen sogar Schmuckstücke fertigten".

Die Ausgrabungsstätte: Der Bau des neuen Wohngebiets "40 Gärten", das in Tauberretterheim entstehen soll, wurde von den archäologischen Ausgrabungen unterbrochen, nachdem hier die ersten Fundstücke zutage gefördert worden waren. Rettungsgrabungen sind im Gegensatz zu Forschungsgrabungen mit einem hohen Zeitdruck verbunden, da die Baumaßnahmen nicht zu lange aufgehalten werden sollen.

Die Überreste von Häusern, Vorratsgruben und Zäunen sowie Keramikscherben, Schmuck und mehr geben den Forschern und Forscherinnen Informationen über die Lebensräume, den Handel, die sozialen Strukturen und die Lebensweisen vergangener Kulturen liefern, so Ebbinghaus.

Das Team: Unter der Leitung von Michael Franz von der Grabungsfirma ADW wurden die Ausgrabungen in Tauberrettersheim vorgenommen. Nachdem die Fundstücke sichergestellt worden sind, sollen sie dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zur Erfassung und Prüfung übergeben werden, so Ebbinghausen. Ein detaillierter Grabungsbericht liege aber noch nicht vor.

Weitere Ausgrabungen: wo noch gegraben wird

Unterfränkische Forscher und Forscherinnen sind auch noch an vielen weiteren Ausgrabungen in der Region und weltweit beteiligt. Weitere Ausgrabungen finden zum Beispiel in Usbekistan, Aserbaidschan, Georgien oder in Duttenbrunn (Lkr. Main-Spessart) statt. Es gibt also noch viel zu entdecken.