Die blaue Bluse hat ihr das Leben gerettet. Zumindest, sagt Katharina Kaiser, lag es an jener Bluse, dass alles so kam, wie es kam. Und dass sie heute lebt.

7. Juni 2016. Ein heißer Sommertag in Schweinfurt. Katharina Kaiser, 26 Jahre jung, steht am Ende ihrer Weiterbildung zur Industriefachwirtin, in zwei Tagen ist mündliche Prüfung. Als sie von der Arbeit nach Hause kommt und mit beiden Armen ihre Sachen aus dem Auto holen will, hat sie ein „komisches Gefühl“ in der Brust. Sie kommt ins Schnaufen, setzt sich kurz auf die Couch, trinkt einen Schluck Wasser.

Dann holt sie die blaue Bluse, die sie zur Prüfung anziehen will. Sie passt ihr nicht ganz, die Mutter wollte noch was daran ändern. Katharina Kaiser fährt zu den Eltern, am anderen Ende von Röthlein. Drei Jahre später erinnert sie sich nur noch daran, dass sie es kaum in den ersten Stock schaffte, dass sie wieder ins Schnaufen und Schwitzen kam . . . und irgendwann auf dem Sofa saß, der Vater neben ihr: „Du warst gerade weg, du warst bewusstlos.“

Die Hitze, sagt Katharina Kaiser, die nur merkt, dass sich ihr Brustkorb senkt und hebt. Sidonie Pfaff, ihre Mutter, lässt sich auf keine Diskussionen ein. Kalter Schweiß, der Puls nicht mehr zu fühlen . . . als Ersthelferin an ihrer Arbeitsstelle weiß Sidonie Pfaff, was zu tun ist. Und ruft sofort den Notarzt.

Eine halbe Stunde gewartet – und es hätte zu spät sein können, wird die Oberärztin später sagen. Katharina Kaiser ist – „von null auf 100“, von einem Moment auf den anderen – todkrank. Im Schweinfurter Krankenhaus tun sich die Mediziner mit der Diagnose erst einmal schwer. Zwei Wochen ist die junge Sachbearbeiterin in der Klinik. Als die Ärzte sie wieder nach Hause lassen, trägt sie eine schwere Weste: Ohne den kiloschweren tragbaren Defibrillator darf sich Katharina Kaiser nicht mehr bewegen.

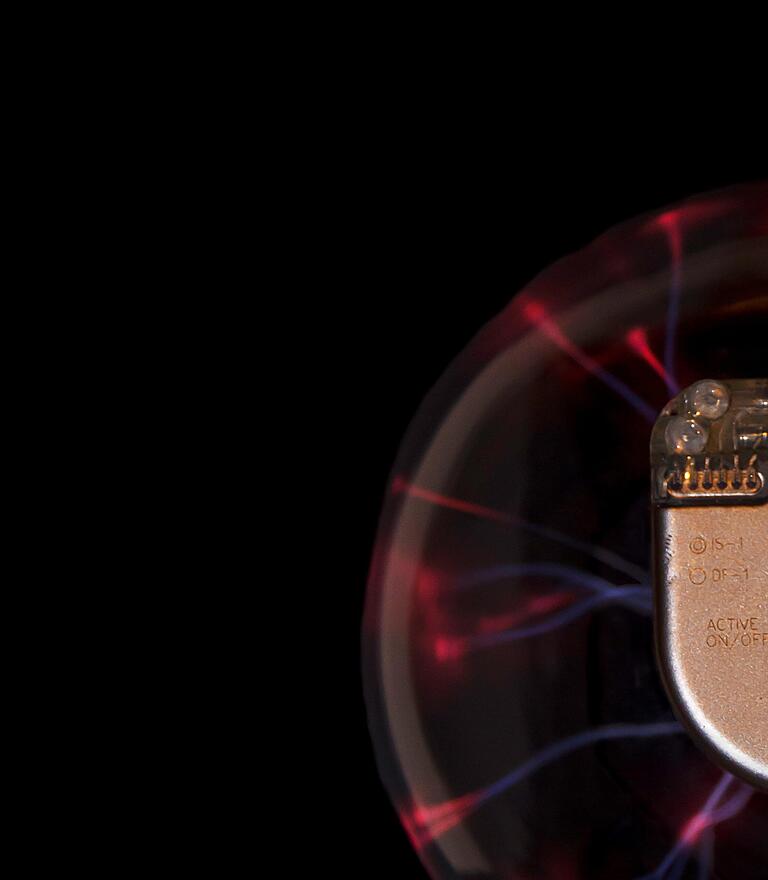

Was aber ist mit ihr los? Was fehlt ihr? Sie hatte ja „nie was mit dem Herzen gehabt“. Im Krankenhaus hört sie: die anstrengende Weiterbildung, Stress und Angst vor der Prüfung . . . dabei „war ich ganz entspannt und hatte keine schlaflosen Nächte“, erzählt Katharina Kaiser heute. Ihr Fall wird zur Chefsache in der Klinik. Nach zwei Herzmuskel-Biopsien und Auswertungen im Magnetresonanztomografen ist klar: Die junge Frau aus Röthlein leidet an Herzschwäche mit schweren rechtsventrikulären Herzrhythmusstörungen. Herzmuskelzellen werden dabei durch Fett- und Bindegewebe ersetzt. Es kommt zu schweren Funktionsstörungen. Und: Die Erkrankung ist erblich. Katharina Kaisers Vater, Alfred Pfaff, lebt seit 2011 wegen schwerer Herzinsuffizienz mit einem prophylaktisch implantierten Defibrillator.

Wäre sie alleine gewesen, hätten die Eltern abgewartet – das Herz von Katharina Kaiser wäre an jenem Junitag vor drei Jahren stillgestanden. 65 000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr laut der Deutschen Herzstiftung einen plötzlichen Herztod. Etwa 60 000 sterben daran. „Unmittelbar ausgelöst wird der plötzliche Herztod fast immer durch das Kammerflimmern“, sagt Professor Dr. Christoph Maack, Sprecher des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz (DZHI) in Würzburg.

Schnelle elektrische Impulse zwingen den Herzmuskel, sich genauso schnell zusammenzuziehen, das Herz beginnt zu rasen. Geben viele Herzareale gleichzeitig unkontrolliert elektrische Impulse ab – das Kammerflimmern – kann sich das Herz nicht mehr zusammenziehen. Es zuckt nur noch bei Herzfrequenzen von mehr als 300 Schlägen pro Minute, pumpt nicht mehr. Die Folge: Herz-Kreislaufversagen.

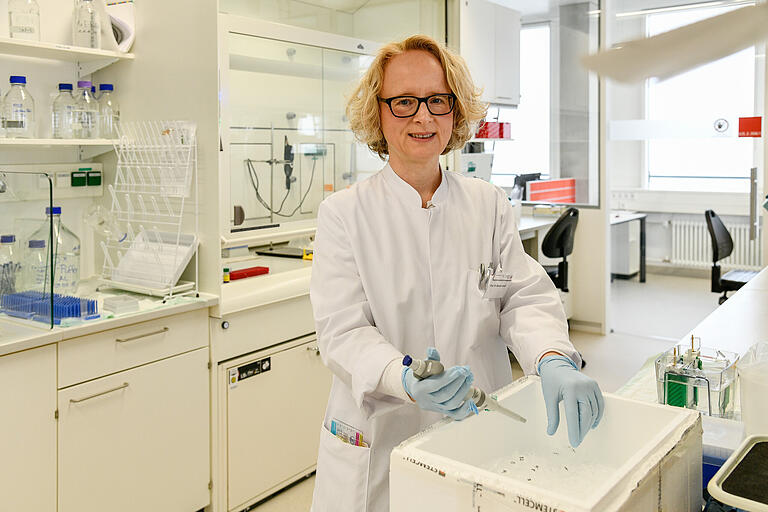

In der Regel ist der plötzliche Herztod die Folge einer häufig nicht erkannten Herzkrankheit, sagt Professorin Brenda Gerull. Die Risikofaktoren: Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und ein ungesunder Lebensstil durch beispielsweise Bewegungsmangel, Rauchen. Betroffen seien meist eher Menschen im mittleren und höheren Alter, „Männer deutlich häufiger als Frauen“.

Und dann gibt es die Fälle, bei denen der plötzliche Herztod ganz junge Leute trifft. „Vor allem auch sportliche Menschen“, sagt die Kardiologin über die schweren Rhythmusstörungen. „Es ist eine der ganz wenigen Krankheiten, die schlechter wird, wenn jemand viel Sport macht.“ Katharina Kaiser hatte früher Korbball gespielt, dann den Sport wegen der Weiterbildung schleifen lassen. Nach der Prüfung wollte sie wieder einsteigen. Stattdessen bekam sie von den Ärzten strengste Schonung verordnet. Jede Bewegung – mit dem externen Defibrillator als Lebensversicherung – strengte an. Von heute auf morgen war das Leben auf die Krankheit ausgerichtet.

„Was man alles nicht machen darf, das ist erst mal eine ziemliche Überforderung“, sagt Katharina Kaiser über die ersten Wochen, die sie weitgehend auf dem Sofa verbrachte. Die Fachwirt-Prüfung konnte sie ein paar Wochen später nachholen – nicht in der blauen Bluse, stattdessen mit der schweren Weste. Zum implantierten Defibrillator, das hatten die Ärzte bald deutlich gemacht, gab es angesichts ihrer lebensgefährlichen Erkrankung keine Alternative.

Die vierwöchige Reha nach der Operation? Anstrengend. Die Klinik lag einsam auf einem Berg, die Ärzte waren extrem vorsichtig, Autofahren war verboten, in der Sportgruppe fühlte sich die junge Patientin „leicht unterfordert“. Sie versuchte, sich zu motivieren und setzte sich selbst Ziele: noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen mehr auf dem drei Kilometer langen Waldweg.

Seit drei Jahren lebt die 29-Jährige jetzt mit dem Kästchen unter der Haut über dem Herzen – „in ständiger Angst, dass das Ding wieder auslöst“. Es geht ihr wie vielen Patienten mit implantiertem Defibrillator. Zu wissen, auf das Gerät zwingend angewiesen zu sein, belastet so sehr wie die Furcht vor den Schmerzen, die der heftige Stromschlag in der Brust verursacht. „Eigentlich eine Dummheit, dass er ausgelöst hat“, sagt Katharina Kaiser über den Moment, als sie der Stromschlag traf.

Sie war mit ihrer Trachtengruppe beim großen Trachtentreffen im Spreewald – und trug ihr gesamtes Gepäck vom Bus in den Schlafsaal selbst. Zu viel für das Herz. „Es hat sich angefühlt, als würde jemand von oben einen Medizinball auf mich werfen.“ Im ersten Moment dachte sie an einen Dumme-Jungen-Streich – nur stand da kein Junge mit Ball. Der Schreck, die heftigen Schmerzen in Brust und Oberarm, enorm kraftraubend – „das brauche ich nicht noch mal“.

Im Sommer erlebte sie dann wiederum zwei Mal, dass der Defibrillator nicht auslöste und sie einen Notarzt brauchte, weil sie Atemnot bekam und der Puls in die Höhe schoss. Ihr Mann drängte danach darauf, dass Katharina Kaiser das Gerät neu einstellen und „etwas runterregeln“ ließ. Auch sein Leben wird von der Krankheit bestimmt: „Man kann nicht langfristig planen. Und das Urlaubsziel sucht man sich nach den Krankenhausmöglichkeiten aus.“

Genetikerin Brenda Gerull vom DZHI hat inzwischen die ganze Familie untersucht. Denn alle erstgradigen Verwandten – Geschwister, Eltern, aber auch Onkel und Tanten väterlicherseits – haben ein hohes Risiko für eine Erkrankung. „Nicht jeder, der die Mutation trägt, ist schwer betroffen“, sagt die Kardiologin. „Der Verlauf ist sehr schwer abzuschätzen.“ Bei Vater Alfred Pfaff, der mit Anfang 50 erkrankte, sei dieselbe genetische Variante etwas anders ausgeprägt als bei Katharina Kaiser. Er leidet stärker an Herzschwäche, linksseitig. Die Erkrankung vererbt sich zu 50 Prozent, aber wie sie sich manifestiert – „kaum vorherzusagen“, sagt Gerull.

- Risikofaktoren für Herzschwäche: Wie man sein Herz stärkt und wie man ihm schadet

Genetisch können die erblich bedingten Herzrhythmusstörung oder Herzmuskelerkrankung heute schon im Kindesalter festgestellt werden. Bis Symptome auftreten, kann es Jahre oder Jahrzehnte dauern – und im schlimmsten Fall äußern sich die Rhythmusstörungen dann völlig unerwartet und so heftig, dass sie zum plötzlichen Herztod führen. Umso wichtiger sei das Screening der Familie, sagt die Kardiogenetikerin des DZHI: „Wir sind heute in der Lage, bei den Risikopatienten mit entsprechender genetischer Veranlagung die Entwicklung zu beobachten und die Krankheit dann frühzeitig zu behandeln.“

Etwas Hoffnung will Gerull auch machen: Die Forschung entwickle sich, in 20, 30 Jahren gebe es vielleicht gute medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. „Diejenigen, die heute mit einer Herzmuskelerkrankung geboren werden, werden noch bessere Chancen haben, damit zu leben.“

Und Katharina Kaiser? Es gebe Tage, da denke sie über ihre Krankheit gar nicht nach, sagt sie. „An manchen Tagen fühle ich mich schon krank und erschöpft, wenn ich nur aufstehe.“ Sie arbeitet wieder Vollzeit, fährt Auto. Und sie, die mit dem Kästchen über der Brust leben muss, beruhigt Kollegen und Bekannte, die völlig verunsichert fragen: „Was mache ich denn, wenn du umfällst?“ Mutter Sidonie Pfaff sagt dann immer, nach der Erfahrung von jenem 7. Juni: „Ruft an! Nicht warten!“ Bewegen darf sich Katharina Kaiser nicht viel, das fehlt ihr sehr.

Die blaue Bluse übrigens hat sie noch immer im Schrank.