Anfang der 1980er Jahre war im Ortsbild von Urspringen auf Anhieb nichts mehr von der einstigen Bedeutung der jüdischen Minderheit im Dorf zu erkennen. Nur Fachleuten und Historikern fiel in der damaligen Dorfgasse ein stattliches Gebäude ins Auge, das als Scheune oder Lagerschuppen verwendet wurde. Lediglich der zweigeschossige und qualitätsvolle Steinbau mit vielen Fensteröffnungen, der die kleinteilige Nachbarbebauung weit überragte, wies darauf hin, dass es sich dabei um die 1803 erbaute Synagoge handelte. Bei sorgfältiger Betrachtung konnte man an einer Seitenwand auch den jüdischen Hochzeitsstein entdecken, der für die meisten zunächst sicherlich ein Rätsel blieb.

Die einstige Judengasse, die zu einem Judenhof mit der Synagoge führte, war in der NS-Zeit umbenannt worden und trägt ihren ursprünglichen Namen erst seit 1991 wieder. Das der ehemaligen Synagoge benachbarte, jüdische Schul- und Lehrerhaus war für Experten lediglich durch die Aussparungen an den Türpfosten für die Mesusa-Kapseln zu erkennen. Nach der Schändung der Synagoge im Novemberpogrom 1938, der Deportation und Ermordung von 42 jüdischen Bürgerinnen und Bürgern im April 1942 und nach der nach 1945 über diese unmenschlichen Vorgänge einsetzenden Scham hatte sich ein Mantel des Schweigens und der Verdrängung über die einst so bedeutsame Kultur des fränkischen Landjudentums gelegt.

Dies war nicht nur in Urspringen so und an Kultur- und Heimatpflege interessierte Menschen forderten in Unterfranken eine Rückbesinnung. So fiel Mitte der 1980er Jahre auch der Blick auf die frühere Synagoge von Urspringen. Besondere Kristallisationspunkte waren zu dieser Zeit zum einen das Jahr 1985, in dem man sich an die Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur vor vier Jahrzehnte erinnerte. Das Jahr 1988 galt dem Gedenken des 50. Jahrestags des Novemberpogroms von 1938. An vielen Orten regten sich Initiativen, die an die jüdische Vergangenheit mit Dokumentationen und Gedenktafeln erinnern wollte. Der Bezirk Unterfranken förderte dies nach Kräften.

Man muss es unumwunden feststellen. In Urspringen stieß dieses Bemühen nicht von vornherein auf widerspruchslose Zustimmung. 1985 war man bei einer Exkursion überörtlich auf das in seiner eigentlichen Bausubstanz noch gut erhaltene Synagogengebäude in zentraler Lage im Landkreis Main-Spessart aufmerksam geworden. Schon im Jahr darauf begannen denkmalpflegerische Voruntersuchungen. Die Idee, in Urspringen eine zentrale Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust aus dem Gebiet des heutigen Landkreises Main-Spessart zu etablieren, nahm 1988 erst richtig Fahrt auf, als man auf dem Dachboden des Gebäude eine Genisa entdeckte und barg.

Einblick in das religiöse Leben

Unter Genisa versteht man einen oft verborgenen Aufbewahrungsort verbrauchter jüdischer liturgischer Schriften und Ritualien. Der Urspringer Fund verzeichnete über 800 Positionen, die einen vertieften Einblick in das religiöse Leben des orthodoxen Landjudentums im 18. und 19. Jahrhundert ermöglichten.

Im gemischtherrschaftlichen Urspringen lassen sich jüdische Einwohner seit Mitte des 16. Jahrhunderts urkundlich nachweisen. Erst jüngst sind weitere Archivalien aus dieser frühen Phase bekannt geworden. Im Jahr 1807, also zur Zeit der Erbauung der Synagoge, lebten 148 Jüdinnen und Juden in Urspringen. 25 Familien unterstanden den Grafen von Castell, weitere acht Familien den Grafen von Ingelheim. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts sollte der jüdische Bevölkerungsanteil auf rund 20 Prozent anwachsen.

Nach der Gründung des deutschen Kaiserreich 1871 und mit der einsetzenden Emanzipation löste sich das Milieu des fränkischen Landjudentums mehr und mehr auf. Auswanderung in die USA oder Abwanderung in die wirtschaftlich größeren Erfolg versprechen Städte bestimmten das Geschehen. Auch in Urspringen sank die Zahl jüdischer Einwohner. Seit dem 19. Jahrhundert gehörte die Gemeinde dem Distriktsrabbinat Würzburg an. Man bestattete die Toten auf dem nahe gelegenen Distriktsfriedhof in Laudenbach. Die Gedenktafel an der Außenmauer der Urspringer Kirche zählt auch die Namen von sechs jüdischen gefallenen oder vermisste Soldaten des Ersten Weltkriegs auf. 1933 zählte die jüdische Gemeinde noch 78 Mitglieder.

Zentrum der Gemeinde war die 1803 erbaute Synagoge in der Dorfmitte. Eine erste Synagoge ist als Fachwerkbau urkundlich ab 1702 nachweisbar. Ob sich deren Grundmauern unter dem zweigeschossigen Bauwerk befinden, ist fachlich umstritten. Der Bau einer zweigeschossigen repräsentativen Synagoge kann im Jahr 1803 im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der französischen Revolution gesehen werden. Sie hatten im neu entstehenden Bayern zu größeren Freiheiten und einer Stärkung des jüdischen Selbstbewusstseins geführt.

Stilistisch wird die Urspringer Synagoge dem Frühklassizismus zugeordnet. Zur Judengasse hin wirkt sie eher wie ein Schul- oder Verwaltungsbau dieser Zeit. Lediglich an der für lange Zeit kaum einsehbaren Südostwand, an der sich im Innenraum der Toraschrein befand, deuten langgezogene Fenster mit Rundbogenabschluss auf einen sakralen Charakter hin. Es sollen Tiroler Baumeister gewesen sein, die das Gebäude errichteten. Eine Fensterlaibung trägt das Baujahr 1803 und die bislang ungeklärte Buchstabenfolge "AMSIK". Beim Bau der Synagoge könnten Steine des im Jahr zuvor zum Teil abgebrochenen Schlosses in Urspringen Verwendung gefunden haben.

Urspringer Ehrenbürger Simon Kissinger

Benachbart lag das Schul- und Lehrerhaus. Die jüdischen Lehrer waren oft zugleich als Kantoren, Schächter und Leiter der Gebete zuständig. 1829/30 hatte man eine israelitische Volksschule neben der Synagoge in Betrieb genommen. 1880/1881 war diese um einen großen Schulsaal erweitert worden. 1918 musste Lehrer Simon Kissinger, übrigens Urspringer Ehrenbürger und Großonkel des späteren US-Außenministers Henry Kissinger, die jüdische Schule schließen und unterrichtete ab da an der Urspringer Volksschule.

In das Lehrerhaus, unter dessen Dach sich eine Vorrichtung für eine Laubhütte zum jüdischen Festtag Sukkot befand und das 1991 bei einem Brand vernichtet wurde, war in der NS-Zeit das jüdische Ritualbad verlegt worden. Seit 1826 hatte sich die Mikwe an der Quellenstraße befunden und ist dort bis heute erkennbar.

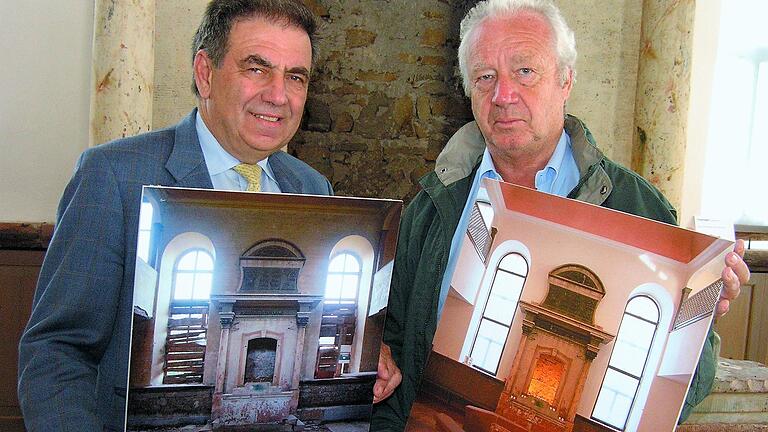

Das Innere der Synagoge betritt man heute durch eine rekonstruierte Türe, die der Künstler Cornelis F. Hoogenboom als Gedenktafel gestaltete. Im schlichten Raum erinnert ein ausgelegtes Gedenkbuch an die früheren jüdischen Gemeinden im heutigen Landkreis Main-Spessart und an die in der NS-Zeit ermordeten jüdischen Bürgerinnen und Bürger. Der Raum ist schlicht, bei der behutsamen Sanierung zwischen 1988 und 1991 achtete man darauf, dass die Spuren der erfolgten Zerstörung jederzeit sichtbar bleiben.

So wurde die ursprünglich sicher holzvertäfelte Wandnische des dominanten, klassizistischen Thoraschreins nicht wiederhergestellt. Das beleuchtete, rohe Mauerwerk kündet eindrucksvoll von der Schändung des Gotteshauses. Die Inschriften aus der Tora im Giebelfeld legen das religiöse Bekenntnis der Gläubigen dar. Die heutige Inneneinrichtung orientiert sich an der ursprünglichen Ausrichtung der Stehpulte für die jüdischen Männer hin zur Bima, der Lesekanzel in der Mitte. 1860 hatte man mit Bankreihen aus Platzgründen eine Umorientierung hin zum Toraschrein umgesetzt. Die Synagoge war 1932 letztmals renoviert worden.

Die Frauen beteten hinter Holzgittern verborgen auf einer Empore, die über einen eigenen Eingang zu erreichen ist. Dort findet man heute die Vitrinen mit ausgewählten Stücken aus dem Genisa-Fund, die anschaulich zu Themen wie Jüdischer Kalender, Sabbat, Gebet oder Tora informieren.

1990 wurde der Förderkreis Synagoge Urspringen gegründet. Er kümmert sich um den Betrieb der Gedenkstätte und des Museums. Bis ins Jahr 2017 wurde er von Dr. Leonhard Scherg geleitet. Seitdem kümmert sich Christine Kasamas als erste Vorsitzende um kulturelle Veranstaltungen, Begegnungen und die Gäste. Die Vielzahl bisheriger Veranstaltungen in über 30 Jahren würde den Raum für diesen Bericht sprengen. Ausdrücklich erwähnt seien jedoch die bewegenden Begegnungen mit Überlebenden der Shoah oder den Nachfahren jüdischer Familien aus Urspringen und aus dem Gebiet des heutigen Landkreises. Die aktuelle Corona-Krise hat auch die Arbeit des Förderkreises bestimmt. Dennoch hofft man darauf, ab Mai wieder die öffentlichen Besuchszeiten des Baudenkmals Synagoge Urspringen an Sonntagen gewährleisten zu können.

Zum Autor: Martin Harth (62) ist freier Journalist und Stadtrat in Marktheidenfeld. Er befasst sich seit vielen Jahren mit kulturellen und historischen Themen in der Region. Seit Gründung im Jahr 1990 gehört er dem Beirat des Förderkreises Synagoge Urspringen an.

Literatur: "Das Projekt Synagoge Urspringen"; Herausgeber: Herbert Bald im Auftrag des Landkreises Main-Spessart und des Förderkreises Synagoge Urspringen; "Mehr als Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband III: Unterfranken, Teil 1; Herausgeber: Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff in Verbindung mit Meier Schwarz, Synagogue Memorial Jerusalem.

Lesetipp: Den Einstieg in die Serie verpasst? Die bisher erschienenen Serienteile finden Sie unter https://www.mainpost.de/dossier/geschichte-der-region-main-spessart