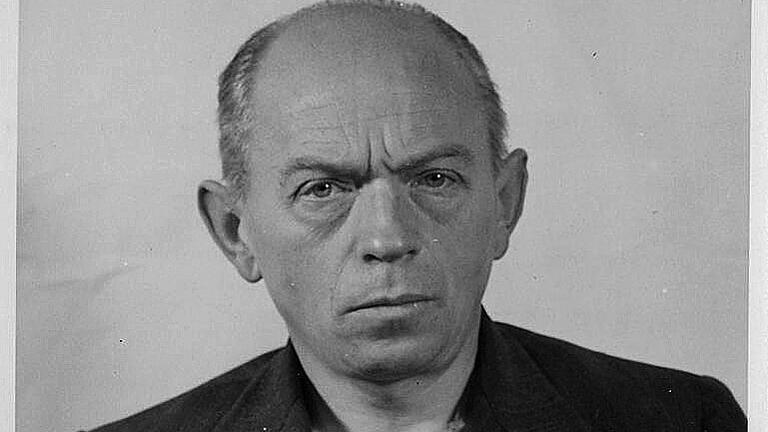

Der 1897 in Mittelsinn geborene und in Aura im Sinngrund aufgewachsene Jurist Oswald Rothaug hat es im Dritten Reich zu trauriger Berühmtheit gebracht. In Nürnberg, wo er ab 1937 Landgerichtsdirektor und Vorsitzender des Sondergerichts war, verurteilte er „Volksschädlinge“ zum Tode, nannte sich selbst stolz „Henker von Nürnberg“. Nach dem Krieg wurde er bei den Nürnberger Prozessen selbst verurteilt. Rothaug gilt unter Juristen auch heute noch als Inbegriff des ungerechten und "fanatischen" Richters.

Letzteres steht in einer Doktorarbeit über Rothaug an der Uni Marburg, die vergangenes Jahr als Buch erschienen ist: „Strafverteidigung im Nürnberger Juristenprozess am Beispiel des Angeklagten Oswald Rothaug“ von Martin Luber. Rothaug, wegen seiner zynisch-brutalen Verhandlungsführung gefürchtet, erarbeitete sich unter den Nazis durch drakonische Urteile Respekt. Er beleidigte Angeklagte aufs Derbste und drohte Zeugen und Verteidigern.

Sein bekanntestes Opfer ist der jüdische Schuhhändler und Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg Leo Katzenberger aus Maßbach (Lkr. Bad Kissingen), den er 1942 wegen angeblicher „Rassenschande“ mit einer an den Haaren herbeigezogenen Beweisführung zum Tod verurteilte – und zwar im berühmten Schwurgerichtssaal 600, wo später nicht nur Göring und Konsorten, sondern auch Rothaug selbst verurteilt wurde. Joseph Vilsmaier drehte über den Fall nach einem Buch der Journalistin Christiane Kohl 2001 den Film "Leo und Claire".

Im Mai 1943 wurde Rothaug Reichsanwalt am Volksgerichtshof des berüchtigtsten NS-Juristen, Roland Freisler, in Berlin. Rothaug war auch ehrenamtlicher Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS (SD). Sein Nachfolger als Nürnberger Landgerichtsdirektor, Karl Josef Ferber, der als Zeuge gegen Rothaug aussagte, bezeichnete ihn nach dem Krieg sogar als "federführendes Mitglied im Reichssicherheitsdienst".

Rothaug wurde 1947 im Nürnberger Juristenprozess, wie vier weitere Juristen, zu lebenslanger Haft verurteilt. Er habe das Nürnberger Sondergericht zu einem „Teil des Netzwerkes des Terrors und der Unterdrückung gemacht“. Rothaug war nur einer von drei angeklagten Richtern, die an Sondergerichten gewütet hatten, obwohl es in der NS-Zeit in Deutschland 74 solcher Gerichte und damit Hunderte Richter gab, steht in der Dissertation zu lesen.

An Sondergerichten waren massenhaft Angeklagte wegen meist geringfügiger Delikte zum Tode, langen Zuchthausstrafen oder KZ verurteilt worden. Offenbar wollten die Ankläger mit Rothaug auf jeden Fall einen „waschechten“ Nazi anklagen, vermutet der Jurist Luber.

Rothaugs Fall wurde vom 11. bis 26. August 1947 verhandelt. Verteidiger Kößl, selbst Mitglied in verschiedenen NS-Organisationen, bezeichnete Rothaug als Rädchen im Getriebe des Justizapparats. Er habe lediglich bestehende Gesetze ausgeführt und ohne Rücksicht auf "Volkstum- und Rassenzugehörigkeit" geurteilt, seine Verhandlungsführung sei streng, aber fair gewesen. Rothaug habe aus patriotischer Pflichterfüllung heraus stets korrekt gehandelt.

Nach dem Juristenprozess schrieb der Verteidiger über Rothaug: "Dazu kommt, dass mein Klient einer der begabtesten deutschen Richter und der anerkannt beste Jurist des Oberlandesgerichtsbezirks Nürnberg war." Der Kronzeuge Ferber, im Fall Katzenberger Beisitzer, sagte jedoch aus, dieser sei "allgemein als Terror- und Blutrichter bekannt" gewesen und habe eine Verhandlung sogar betrunken geleitet.

Für die Anklagebehörde in Nürnberg stand fest, "dass Rothaug unter dem Deckmantel richterlicher Amtsausübung ein Haupttäter war (...) und in Verbindung stand mit dem Plan und Unternehmen der Nazis, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen". Er habe durch seine rassistisch motivierte, bösartige Verhandlungsführung aus politischen Gründen gemordet. Rothaug habe auch von den Vorgängen in den KZs gewusst, schließlich sei er etwa im Dezember 1938 mit Gauleiter und "Stürmer"-Herausgeber Julius Streicher in Dachau gewesen und habe in engem Kontakt zum SD gestanden.

Rothaug zeigte weder vor Gericht noch später Reue. Er sagte in seinem Schlusswort, er fühle sich von seinen ehemaligen Freunden und Mitarbeitern verraten, und beharrte darauf, sich korrekt verhalten zu haben. Sein fehlendes Geständnis und die mangelnde Reue sieht Autor Luber als mitursächlich für seine verhältnismäßig harte Strafe.

Das Urteil fiel Anfang Dezember 1947. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, die höchste Strafe im Juristenprozess. Rothaug wurde nur aufgrund von drei seiner Richtersprüche verurteilt, obwohl, wie Luber festhält, er in einer Vielzahl von Verfahren eine nationalsozialistische Verhandlungsführung an den Tag gelegt hatte. Neben dem Fall Katzenberger wurden Rothaug Todesurteile gegen zwei polnische Zwangsarbeiterinnen, eine davon minderjährig, wegen angeblicher Brandstiftung sowie einen 25-jährigen Polen, der die Frau seines Arbeitgebers beleidigt haben soll, zur Last gelegt. Nicht einmal nach NS-Recht habe er korrekt gehandelt, so das Nürnberger Urteil. Dort hieß es über Rothaug: "Er war und ist ein schlechter Mensch."

Er wurde in Landsberg inhaftiert, Anfang der 1950er wurde die Strafe auf 20 Jahre herabgesetzt. Mitte Juni 1958 wurde seine Strafe als verbüßt erklärt. Als letzter verurteilter Nazijurist kam er wieder frei.

Danach zog Rothaug nach Köln-Ostheim bzw. Köln-Mülheim und arbeitete als angestellter Wirtschaftsjurist. Im Januar 1964 stürzte er auf dem Weg zur Arbeit unglücklich, in der Folge musste sein linkes Bein amputiert werden. Aufgrund des Unfalls litt er an weiteren Gebrechen und starb am 4. Dezember 1967 in Köln. Noch im Jahr seines Todes sagte er: "Sollten wir in Rechtsfragen danebengegriffen haben – na und, das kommt doch jeden Tag vor."