Im Deutschen Historischen Museum in Berlin befasst sich bis zum 5. Dezember eine Ausstellung mit dem Fortwirken von Künstlerinnen und Künstlern nach 1945, die in der NS-Zeit Erfolge gefeiert hatten. Ausgangspunkt dafür ist die sogenannte "Liste der Gottbegnadeten", die 1944 im Auftrag von Adolf Hitler und Josef Goebbels zusammengestellt wurde. Auf dieser sind unter anderem 114 Bildhauer und Maler namentlich verzeichnet, die als "unabkömmlich" galten und neben weiteren Privilegien von einem Front- oder Arbeitseinsatz verschont bleiben sollten. Zwei NS-Günstlinge, die im Landkreis Main-Spessart auch nach 1945 Spuren hinterließen, finden in der Ausstellung Erwähnung.

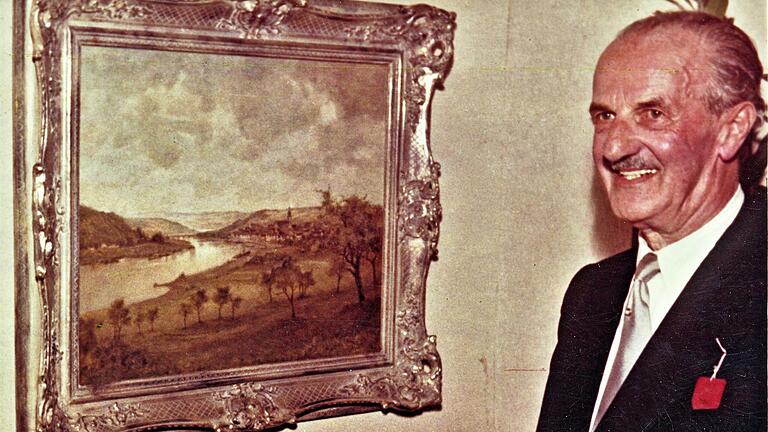

Zum einen ist da natürlich Hermann Gradl (1883-1964). Der gebürtige Marktheidenfelder und spätere Ehrenbürger avancierte in der NS-Zeit zu einem der erfolgreichsten Maler in Deutschland. Der zum Direktor der Nürnberger Akademie der bildenden Künste beförderte Gradl erfreute sich mit seiner Landschaftsmalerei der persönlichen Förderung Hitlers und weiterer NS-Größen. Er zählte zu den am meisten ausgestellten Künstlern der NS-Diktatur, erhielt staatliche Aufträge und pries aktiv das staatliche Regime.

Gegner der abstrakten Kunst

So weist ihn die Ausstellung nicht nur als "Gottbegnadeten" aus, sein Name wurde auch unter einem Dutzend bildender Künstler auf einer Sonderliste geführt, die für den NS-Staat und die Kunst als unverzichtbar erklärt wurden. Nach 1945 gelang es Gradl, als Mitläufer entnazifiziert zu werden und für kurze Zeit an die Nürnberger Akademie zurückzukehren. Von seiner vehementen Ablehnung der Moderne und seinen politischen Auffassungen rückte er in seinen biografischen Notizen keineswegs ab. Als Maler für das gutbürgerliche Wohnzimmer blieb er in seiner Heimat und im süddeutschen Raum wirtschaftlich durchaus erfolgreich.

Der Kunsthistoriker Wolfgang Brauneis weist in einem Beitrag zum Berliner Ausstellungkatalog auf eine Herbstausstellung der Münchener Künstlergenossenschaft im "Haus der Kunst" hin, bei der Gradl im Jahr 1951 neben zahlreichen weiteren früheren "Gottbegnadeten" seine Bilder zeigen konnte. Dies passt ins Bild. Denn schon im Jahr 2014 hatte der Berliner Professor Hans-Ernst Mittig in einer Randnotiz aufgezeigt, dass Gradl in den Jahren 1950 und 1952 in São Paulo gemeinsam mit Zeitgenossen wie Sepp Hilz oder Constantin Gerhardinger an einer Ausstellung teilnahm. Als ob nichts geschehen wäre, richtete man sich in Südamerika gemeinsam gegen die "krankhafte, abstrakte Kunst in Deutschland".

Ein martialisches Denkmal in Karlstadt

Eine andere Geschichte aus der Berliner Ausstellung ist mit dem 1958 im Ehrenhain der Stadt Karlstadt aufgestellten und martialisch wirkenden "Ehrenmal der Sturmartillerie" verbunden. Es wurde von Hans Breker (1906-1993) entworfen und anlässlich eines der damals regelmäßigen Bundestreffen der "Gemeinschaft der Sturmartillerie" aufgestellt. Der Name des Bruders des in der NS-Zeit deutlich berühmteren Bildhauers Arno Breker, dessen Arbeiten in der späteren Bundesrepublik für erbitterte Kontroversen sorgten, befindet sich 1944 ebenso auf der "Liste der Gottbegnadeten".

Hans Breker erwies sich als ganz besonders wandlungs- und anpassungsfähig. Nach einem Studium in Dresden und Düsseldorf arbeitete er dort ab 1932 als freischaffender Bildhauer. Er erhielt in der NS-Zeit lukrative Staatsaufträge unter anderem für das NSDAP-Gauforum in Weimar. Dort wurde er in der frühen DDR 1949 als Professor berufen und er kaschierte zeitweise seinen prominenten Nachnamen mit dem Künstlernamen Hans van Breek. Er schuf beispielweise erfolgreiche Büsten von Karl Marx und Käthe Kollwitz.

1954 ging Hans Breker trotz regelmäßiger öffentlicher Aufträge zurück nach Düsseldorf in die Bundesrepublik. Dafür bezeichnete er familiäre Gründe und die Beschränkung seiner künstlerischen Freiheit als ausschlaggebend. Auch im Westen erhielt er zahlreiche öffentliche Aufträge, unter anderem Mahnmale für die Opfer des Zweiten Weltkriegs in Wesel und Leverkusen. Und eben auch für das heroisierend-verklärende, dreieinhalb Meter hohe "Ehrenmal für den Opfertod von 20 000 Wehrmachtssoldaten" aus Muschelkalk in Karlstadt, mit dem sich die Münchner Kunsthistorikerin Ambra Frank im Berliner Ausstellungskatalog befasst.