Seit 700 Jahren steht nun die Ruine Rotenhan etwas versteckt im Wald, oberhalb von Eyrichshof bei Ebern. Bevor sie zur Ruine wurde, war sie eine stolze Burg, sogar die Stammburg des damals schon einflussreichen Adelsgeschlechts der von Rotenhan. Vor ihrer Zerstörung war die Burg nur etwa 100 Jahre bewohnt. Die Burg war, ganz anders als heute, nicht von Wald, sondern von Weinbergen und Feldern umgeben, wie aus alten Urkunden ersichtlich ist. Die Hintergründe beleuchtet Christine Tangermann, Kreisheimatpflegerin aus Ebern, im folgenden Bericht.

Wer war es, der vor 700 Jahren um die Burg Rotenhan kämpfte – warum und wodurch wurde ihr Untergang besiegelt? Im Vordergrund stehen drei Männer, die beim damaligen Konflikt die Hauptrollen spielten. Als erstes natürlich der Besitzer der Burg, Wolfram von Rotenhan, Ritter und „Schenk“ des Hochstifts Bamberg. Als Schenk bekleidete er ein wichtiges Amt am Hofe des Bamberger Bischofs. Wolframs Geburtsdatum ist unbekannt – er ist aber der dritte in der Ahnenreihe aufgeführte Rotenhan, und wir wissen, dass er 1354 im hohen Alter von ungefähr 80 Jahren starb.

Das Problem: Der Grenzbereich zwischen Bamberg und Würzburg

Einerseits waren seine Beziehungen nach Bamberg sehr gut; auch war sein Bruder Bamberger Domherr. Allerdings lagen seine Besitzungen im Grenzgebiet der Einflusszonen Bambergs und Würzburgs. So gab es bald Probleme, als er 1319 einige Gebiete dem Würzburger Bischof übergab und diese dann als erbliches Lehen von Würzburg zurückerhielt. Wolfram von Rotenhan war also gleichzeitig sowohl Schenk des Bamberger Bischofs als auch Lehnsmann im Dienste des Würzburger Bischofs.

Dieser 48. Würzburger Bischof hieß auch Wolfram und sein Geburtsdatum ist ebenfalls unbekannt. Er stammte aus einer alten, begüterten Adelsfamilie und wurde zum großen Gegenspieler Wolfram von Rotenhans. Wolfram Wolfskeel von Grumbach war von 1322 bis 1333 ungefähr zehn Jahre im Amt des Würzburger Fürstbischofs. Unvergessen bleibt er vor allem dadurch, dass auf seinem Grabmal das erste Mal der „Fränkische Rechen“ auftaucht, ein Symbol, das nach ihm von den Würzburger Fürstbischöfen als Symbol ihrer fränkischen Herzogswürde gewählt wurde.

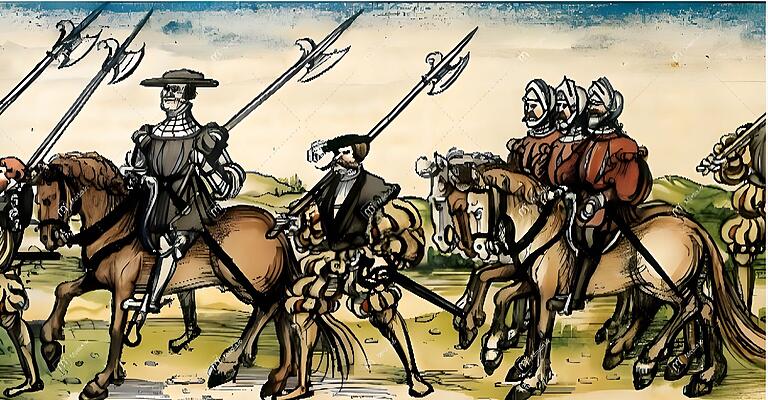

Fürstbischof Wolfram von Grumbach erscheint in der Geschichtsschreibung mehrfach im Zusammenhang mit sehr weltlich ausgetragenen, militärischen Konflikten. Gleich nach seiner Bischofserhebung geriet er schon wegen Grenzstreitigkeiten in Konflikt mit Heinrich VI. von Fulda, dem Fürstabt des Fuldaer Klosters. Bischof Wolfram rückte dem Heer des Fürstabts mit seiner eigenen Streitmacht entgegen, überfiel und schlug die Fuldaer, nahm den Abt Heinrich gefangen und führte ihn selbst nach Würzburg ab.

Der damalige Konflikt wurde dann zwischen dem mächtigen Graf von Henneberg und dem Mainzer Erzbischof ausgehandelt. Im von allen Seiten angenommenen Schiedsspruch wurde Abt Heinrich freigesprochen und erhielt wegen der durch plündernde Würzburger Soldaten erlittenen Verluste eine hohe Entschädigung.

Die Burg soll einen Falschmünzer beherbergt haben

Nun aber zur Zerstörung der Burg Rotenhan, deren Geschichte deutliche Parallelen aufweist. Hier sah der Fall grundsätzlich nicht viel anders aus. In der Chronik des berühmten Würzburger Archivars und Chronisten Lorenz Fries aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts finden sich Einzelheiten dazu „… aus was Ursach das Schlos Rotenhan zerbrochen worden …“, wie der Titel des Eintrags lautet.

Fries hält fest, dass Wolfram von Rotenhan einen Falschmünzer auf seiner Burg beherbergte. Dieses Unrecht habe den Würzburger Bischof zu einer einjährigen Belagerung der Burg veranlasst. Fries schreibt aus der Würzburger Sicht – und vielleicht war die Sache mit dem Falschmünzer ein Anlass, aber bestimmt nicht die Hauptursache des Konfliktes, wie er in der Urkunde schreibt.

Sicher waren es einerseits Grenzstreitigkeiten und Expansionsgelüste, die eine wichtige Rolle spielten. Andererseits nahm sich Wolfram von Rotenhan wohl immer wieder Freiheiten heraus, die ihn, als Würzburger Lehnsmann, später teuer zu stehen kamen. Sein Nachkomme Sebastian von Rotenhan, bekannter Geograf und Diplomat, spricht im 15. Jahrhundert von Raubzügen Wolfram von Rotenhans in Würzburger Gebiete und von „vertriebenen Kühen“ des Bischofs. Wolfram von Rotenhan fühlte sich nicht so stark an den Lehnseid gebunden, da er neben den Würzburger Lehen auch große eigene Gebiete besaß, wie es in der Urkunde klar geschrieben steht.

Am 6. Juli 1324 schlossen die beiden Seiten Frieden

Eine Urkunde vom 6. Juli 1324 dokumentiert den Friedensvertrag zwischen Wolfram III. von Rotenhan und dem Fürstbischof Wolfram Wolfskeel von Grumbach. In dieser tritt uns der besiegte Wolfram von Rotenhan durchaus nicht gedemütigt entgegen, sondern er betont, dass er die Burg nach der Erstürmung durch die Würzburger „in Waffen“ verlassen habe, auch wenn er Fehlverhalten zugibt. Julius von Rotenhan schreibt später in der Familienchronik der von Rotenhan, dass Wolfram krank gewesen sei und daher die Verteidigung der Burg aufgeben musste. Hiervon ist aber in der Friedensurkunde nicht die Rede.

Bischof Wolfram zog zunächst die Rotenhanschen Gebiete ein und überschrieb sie seinem Neffen Eberhard von Grumbach. Dabei blieb es jedoch nicht. König Ludwig der Bayer, der 1328 auch Kaiser wurde, intervenierte und der besiegte Wolfram von Rotenhan und nach ihm seine Erben erhielten die zuvor eingezogenen Gebiete nach der Ernte als Lehen vom Würzburger Bischof zurück. Der Kaiser bestimmte, dass nur die zerstörte Burg im Besitz der Würzburger Kirche bliebe und dass die Burg nicht wieder aufgebaut werden dürfe.

Offensichtlich ist, dass Wolfram von Rotenhan sich nicht gedemütigt fühlte. Trotz allem, was vorgefallen ist, bestätigt er das Treuebündnis, das ihn an den Würzburger Bischof bindet. Dabei betont er allerdings, dass er im Falle von Ungehorsam und Felonie (gebrochenes Treuegelöbnis), die Würzburger Lehensgebiete für immer verlieren würde, dass er aber ein freier Mann bliebe, da er über freie, eigene Territorien verfüge. Für den Fall zukünftiger Gebietskämpfe zwischen Bamberg und Würzburg erklärt er, dass er nicht gegen Bamberg kämpfen werde, verspricht aber auch, sich unparteiisch herauszuhalten.

Der Konflikt spielte sich während einer Zeit des großen politischen Umbruchs ab. König Ludwig der Bayer, der im Konflikt der beiden Wolframs eine wichtige Rolle spielte, wurde zwar vom Papst exkommuniziert, aber erlangte 1328 auch ohne päpstliche Beteiligung die römische Kaiserwürde. Er war es auch, der Ebern zur Stadt erhob, mit den Städteprivilegien ausstattete und der Stadt einen großen Schritt in Richtung auf Selbstbestimmung ermöglichte.

Die Exkommunizierung war nicht mehr ein Hindernis für eine politische Karriere und hatte etwas von ihrem Schrecken verloren. Der Würzburger Bischof bekämpfte Ludwig zunächst, söhnte sich jedoch am Ende, trotz päpstlichen Protests, mit ihm aus. Dies trug dazu bei, dass Wolfram von Rotenhan es sich leisten konnte, selbstbewusst aufzutreten und Bedingungen durchsetzen. Er konnte zwar den Verlust seiner Burg nicht verhindern, aber letztendlich gelang es ihm, den Rotenhanschen Grundbesitz für die Nachkommen entschieden zu vergrößern.

Große Feier am 22. September: Am Sonntag, 22. September, findet im Schlosshof in Eyrichshof und bei der Ruine Rotenhan von 13 bis 17 Uhr eine Feier unter dem Motto "700 Jahre nach der Zerstörung der Burg Rotenhan" statt. Eintritt und alle Aktionen sind kostenfrei. Dr. Achim Zeune, Mittelalterarchäologe und Burgenforscher, der die Sanierung vieler Burgen und Stadtmauern in der Region leitete, wird einen Vortrag zur Baugeschichte der Burg halten. Bei der Planung der Veranstaltung wurde besonderer Wert auf Aktionen für Kinder gelegt. Bei einer Schnitzeljagd können die Kinder die Umgebung des Schloss Eyrichshof erkunden – wie die Wirtschaftsgebäude, den Pferdestall und das Verlies. Auch einen Schmied wird man bei der Arbeit erleben können. Ab 16.00 Uhr gibt es mittelalterlich Musik bei der Ruine Rotenhan, einen großen Maltisch und Führungen rund um die Ruine. Eine Metzgerei Hümmer für das leibliche Wohl.