1970 ist Kurt Petzold im Alter von 34 Jahren in seine Geburtsstadt zurückgekommen, um Stadtkämmerer zu werden. 1972 wurde er Bürgermeister der Stadt, 1974 als Nachfolger von Georg Wichtermann zum Oberbürgermeister gewählt, der er 18 Jahre bleiben sollte.

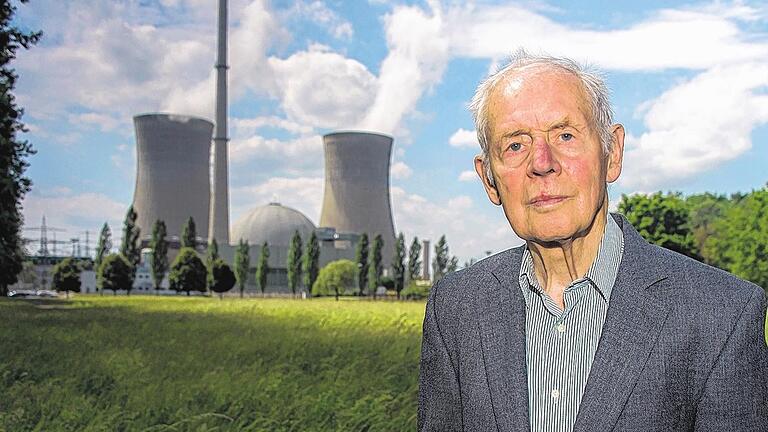

Mit dem Thema Atomkraftwerk Grafenrheinfeld wurdePetzold gleich nach seiner Rückkehr konfrontiert, als sich die „ersten kritischen Stimmen zu der Planung“ meldeten, wie sich der Alt-OB im Gespräch mit dieser Zeitung erinnert.

„Heute herrsche bei uns in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern durchgängig die Überzeugung, dass die Gewinnung elektrischen Stroms mittels Kernspaltung einen höchst gefährlichen und obendrein sehr kostenträchtigen Abweg darstellt“, bedauert Petzold. „Das war damals anders“, sagt er und erinnert, dass schon 1959, also noch unter Kanzler Konrad Adenauer, der Bundestag mit dem Atomgesetz die „friedliche Verwendung der Kernenergie“ für wünschenswert und förderungswürdig erklärte.

Die sozial-liberale Koalition unter Willy Brandt und danach unter Helmut Schmidt habe daran festgehalten. Und auch die Gewerkschaften setzten sich vehement für den Bau von Atomkraftwerken ein.

Im Stadtrat waren alle dagegen

Der Schweinfurter Stadtrat war demgegenüber quer durch die Parteien (fast) immer einig im Nein zu Grafenrheinfeld. „Wir von der Schweinfurter SPD standen damit in einem gewissen Gegensatz zu unseren Genossen im Bundestag“, sagt Petzold und erinnert an eine Diskussion mit dem damaligen SPD-Wissenschaftsminister Klaus von Dohnanyi in Schweinfurt.

Schwerer hatte es die Schweinfurter CSU, zumal der Freistaat für die Genehmigung zuständig war. „CSU-Umweltminister Max Streibl hat sich nicht besonders beeindruckt gezeigt von den immerhin 36 000 Unterschriften gegen das KKG“, die Schweinfurt ihm 1972 in München überreichte.

Und CSU-Staatssekretär Franz Lauerbach habe gar den Kreistag nach Mühleberg bei Bern geschleppt, um den Kreisräten vorzuführen, „wie dort gesunde schweizer Kühe auf den saftigen Wiesen neben einem Atomkraftwerk grasen“.

Unter diesen Umständen habe er sich damals „jedenfalls nicht veranlasst gesehen, den Bau von Atomkraftwerken grundsätzlich zu verwerfen“, sagt Petzold heute. Vielmehr sei es ihm von Anfang an um den aus vielerlei Gründen ungeeigneten Standort gegangen: Erwärmung des Mainwassers, Gefährdung von Natur und Landschaft bis hin zur Beeinträchtigung der neuen Erholungsanlage Baggersee waren einige Argumente, „mit denen wir unsere verschiedenen Gerichtsverfahren zu untermauern suchten“.

„Jedenfalls krempelte ich die Ärmel hoch“, sagt Petzold. 1972 machte er – schon Bürgermeister – in der gerade gegründeten Bürgerinitiative mit, wurde ihr stellvertretender Vorsitzender. „Wir suchten die Menschen in ihren Wohnungen auf und sammelten die besagten Unterschriften.“ Fast alle unterschrieben, aber viele merkten an, dass „die da oben ja doch machen was sie wollen“. Wie wahr, fügt Petzold an, „Politikverdrossenheit nennt man das heute wohl“.

10 000 gingen gegen Atomkraft auf die Straße

Dennoch sei es dem parteiübergreifenden Einsatz der Bürgerinitiative gelungen, die Bürger auf die Straße zu holen. Namentlich nennt er hier den unermüdlichen Karl Riederer (FDP) und German Cramer (CSU). Auf über 10 000 schätzte damals das Tagblatt die Zahl der Teilnehmer an einem Demonstrationszug im April 1975.

Als aber immer neue Teilgenehmigungen erteilt wurden, immer mehr Gerichtsverfahren aussichtslos erschienen und vor allem 1981 die Anlage in Betrieb ging, sei auch die Zahl der engagierten Gegner spürbar zurückgegangen. „Das Ding war nun einmal da und in Betrieb – was konnte man da noch groß dagegen tun.“

Er selbst habe es im Lauf der Jahre immer weniger für ratsam gehalten, ständig „volle Kanne“ zu fahren oder gar zu polemisieren. Zeit und Arbeitskraft eines Oberbürgermeisters und seiner Mitarbeiter seien für Infrastrukturmaßnahmen besser eingesetzt gewesen. Petzold erinnert hier an den „gewaltigen Brocken neues Krankenhaus“, die Verkehrsplanung, die Entwicklung neuer Stadtteile, den Neubau von Schulgebäuden, alles in genau jener Zeit. „Hätte nicht außerdem die Gefahr bestanden, dass wir selbst unsere Stadt schlecht geredet, sie für Ansiedlungsinteressenten als zu gefährlich dargestellt hätten?“

Eines jage ihm allerdings noch heute Schauer über den Rücken, wenn er nur daran denke: die Evakuierung der Stadt im Falle eines Falles. Erst 1979 sei den Behörden die Notwendigkeit eines Katastrophenschutzplans eingefallen, der beim GAU, dem „größten anzunehmenden Unfall“ aber lediglich eine Evakuierung der Menschen innerhalb von fünf Kilometern ums KKG vorsah.

„Ich hielt es für ausgeschlossen, Schweinfurter Bürgern einzureden, in Ruhe zu Hause zu bleiben und zuzuschauen, wie ihre Nachbarn ein, zwei Straßen weiter wegbefohlen und weggeschafft wurden“. Also: Evakuierung der ganzen Stadt, wie es neuerdings sogar ausdrücklich vorgeschrieben sei.

Evakuierung im Ernstfall wäre ein einziges Chaos gewesen

Drei Krankenhäuser mit Intensivstationen, Altenheime mit Pflegebedürftigen, große Schulen mit tausenden auswärtigen Schüler, Industrie- und Handwerksbetriebe mit unzähligen Pendlern aus dem Umland – alles leer machen. Ein unbeschreibliches Chaos, das alleine schon zahlreiche Todesopfer gefordert hätte, von den Kosten ganz zu schweigen, zumal, wenn Schweinfurt womöglich auf Jahre hinaus unbewohnbar geblieben wäre.

„Die Behörden selbst haben damit – allerdings reichlich spät – das beste Argument gegen den Standort geliefert“, sagt Petzold. Das habe nichts mit Sankt Florian zu tun, sondern beweise klipp und klar: Ein Atomkraftwerk gehört nicht in die Nähe einer Stadt von der Größe und Bedeutung Schweinfurts.

Beeindruckend Petzolds Resümee: „Bis jetzt ist nichts Ernsthaftes passiert. Das verdanken wir unserem Glück und der sorgfältigen Arbeit der im Kraftwerk beschäftigten Menschen, hoffen wir auf beides auch für die Zukunft. Denn die Gefahr bleibt, auch wenn die Kühltürme nicht mehr dampfen werden“.

Hier geht es zu unserem Special