Es gibt eine Anekdote, die Michelle und Kent Logsdon gerne erzählen: Als im Jahre 1797 ein gewisser John Quincy Adams in Berlin am Brandenburger Tor vorstellig wurde und sich als Gesandter der Vereinigten Staaten von Amerika zu erkennen gab, sagte der Wächter: „Vereinigte Staaten von Amerika? Nie gehört.“

Kent Logsdon war bis vor kurzem stellvertretender Botschafter der USA, seine Frau Michelle, ebenfalls Diplomatin, bis vor kurzem Kulturattachée der Botschaft. Inzwischen sind die beiden nach turnusgemäßen drei Jahren in Berlin wieder nach Washington zurückgekehrt. Dass sie die Anekdote so lieben, sagt einiges über ihre Fähigkeit zur Selbstironie aus. John Quincy Adams wurde später übrigens sechster Präsident der USA.

Vor ihrer Rückkehr in die Staaten waren die Logsdons beim Mozartfest in Würzburg zu Besuch. Aus der Begegnung zum Interview und später in der Konzertpause im Hofgarten der Residenz ergab sich die Einladung nach Berlin – die Botschaft, so das Diplomaten-Ehepaar, beherberge eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer amerikanischer Kunst.

Aber warum über eine Kunstsammlung berichten, die hinter dicken Mauern, Panzerglas und Sicherheitsschleuse nur denen zugänglich ist, die hier arbeiten oder einen triftigen Grund haben, hier zu sein? Weil diese Sammlung ein Statement ist. Weil sie ein Amerika spiegelt, das sich zu seiner kulturellen, ethnischen und religiösen Vielfalt bekennt. Und weil Kunst Botschaften vermitteln kann, selbst wenn sie in einer Botschaft abgeschirmt ist.

Die Kunstsammlung soll eine pluralistische Kultur widerspiegeln

Die Berliner Botschaft ist nicht die einzige der USA, die Kunst beherbergt und ausstellt. Die amerikanische Stiftung FAPE – Foundation For Art And Preservation In Embassies – stattet Vertretungen der USA in aller Welt mit Kunst aus und wirkt, wo nötig, am Erhalt historischer Bausubstanz mit.

In Paris und London war das der Fall. In Rom, wo die US-Vertretung im Palazzo Margherita aus dem 19. Jahrhundert residiert und Antike und Barock allgegenwärtig sind, ist alte Kunst zu sehen. Am Pariser Platz 2 in Berlin, dem Neubau, nicht. Hier, in der Stadt der fiebrigen Bauwut, ist Gegenwartskunst angesagt.

Vor der Gründung der Stiftung FAPE gab es keine Kunst in den Botschaften

Die Stiftung FAPE wurde im Jahr 1986 von den Frauen einiger ehemaliger US-Botschafter und der damaligen Direktorin der Abteilung Kunst in Botschaften des US-Außenministeriums, Lee Kimche McGrath, gegründet. Vorher, so heißt es im Katalog zur Berliner Sammlung, gab es in vielen Vertretungen keine Kunst. Seit 1989 baut FAPE eine Sammlung mit Originaldrucken auf, seit 1999 entstehen im Auftrag der Stiftung neue Kunstwerke für neu gebaute US-Botschaften. Diese sind immer Schenkungen der Künstler und werden Eigentum des Außenministeriums, die Mittel für Fertigung und Aufstellung bringt FAPE auf. Gemeinsam mit den Architekten entwickeln Vertreter von FAPE dann die Ausstellungskonzepte für die jeweiligen Häuser.

Es gehe immer darum, Besuchern „das Gesicht unserer pluralistischen Kultur“ zu zeigen, schreibt Robert Storr, einer der FAPE-Vorsitzenden, im Katalog. Und: „Diese speziell auf den Standort abgestimmten Installationen sollen die vielfältige Kultur Amerikas widerspiegeln, zugleich aber auch die lokalen Kulturgüter und Gebräuche respektieren.“

Die Sammlung ist mit über 50 Arbeiten ein Who's Who nicht nur der amerikanischen Kunst

Die Sammlung der Berliner Botschaft ist mit über 50 Arbeiten ein Who's Who nicht nur der amerikanischen Kunst. In den Räumen und Gängen hängen Arbeiten unter anderem von Alexander Calder, Christo, Chuck Close, Jasper Johns, Alex Katz, Roy Lichtenstein, Inge Morath, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Frank Stella und natürlich Andy Warhol.

Im Innenhof steht Ellsworth Kellys „Berliner Totem“, eine elegante, zwölf Meter hohe Stele, Reverenz an Amerikas Ureinwohner, die innen etwa mit einer Maske von Walter T. Amos, einem Angehörigen der Nunivak-Familie in Alaska, vertreten sind. Für das dunkle Kapitel der Sklaverei stehen künstlerische Reproduktionen der Quilts von Gee's Bend. In Gee's Bend, einem abgelegenen Dorf in Alabama, nähen afroamerikanische Frauen seit vielen Generationen die bunten Decken, die längst als bedeutende, eng mit der amerikanischen Geschichte verbundene Kunstwerke anerkannt sind.

Zur Zeit der Sklaverei waren sie von Sklavinnen geschaffene Gebrauchsgegenstände, darüber hinaus aber Versicherung eigener Identität und sogar Medium für Geheimbotschaften, etwa über Fluchtwege.

Die Werke sollen so viele Aspekte der Gesellschaft wie möglich repräsentieren

Auf all diese Aspekte macht Michelle Logsdon beim Rundgang aufmerksam. Auch auf die Tatsache, dass Claes Oldenburg Immigrant ist. „Wir wollen hier so viele unterschiedliche Bestandteile der amerikanischen Gesellschaft wie möglich hereinholen“, sagt sie. Eine Wandarbeit von Annette Lemieux, die wirkt wie ein riesenhaft vergrößertes sepiafarbenes Foto aus den Fünfzigern, zeigt Kinder, die ein Ohr auf den Deckel eines Flügels legen, im Gesicht so etwas wie vorsichtiges Staunen. Sie sind gehörlos. Titel: „Broken Parts“. Eine Arbeit voller Respekt und Anteilnahme. Unwillkürlich, gleichsam als innerer Kontrast zum Gesehenen, drängen sich die Bilder von Donald Trump auf, wie er im Wahlkampf einen Reporter mit Behinderung nachäfft.

Eines der kurioseren Ausstellungsstücke ist ein alter Stadtplan von Berlin, in dem noch die Sektoren der Siegermächte eingezeichnet sind. Er hängt im „Q Room“, einem Tagungsraum mit spektakulärem Blick auf die Quadriga. Der Plan hing einst im Hauptquartier der amerikanischen Berlin Brigade. „Er musste aufwändig restauriert werden“, erzählt Michelle Logsdon, „er war vollkommen gelb vom vielen Nikotin.“

Das vom amerikanischen Büro Moore-Ruble-Yudell entworfene und erst vor zehn Jahren bezogene Gebäude wurde von der Architekturkritik nicht eben mit Lob überhäuft. Niklas Maak schrieb in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Die Fenster . . . dagegen wirken, als hätte sie ein pleitegegangener Bungalowbesitzer in einem Baumarkt bei Fargo gekauft, um seine Behausung für den Winter dicht zu kriegen.“ Immerhin fügt sich der Bau mehr oder weniger unauffällig in das Ensemble ein. Er wirkt weder protzig noch pfiffig, weder wuchtig noch verspielt.

Trotz aller Sicherheitsauflagen soll der Bau nicht wie eine Festung wirken

Man spürt, dass trotz aller Sicherheitsaspekte der Eindruck Festung vermieden werden sollte. Die Südwestecke an der Behrenstraße besteht sogar aus einem vorkragenden Glaskasten, durch den man den „Buddy Bear“ sehen kann, die US-Version des etwa mannsgroßen Berliner Bären, der in der ganzen Stadt präsent ist, je nach Besitzer immer anders gestaltet. Der vor der ägyptischen Botschaft sieht zum Beispiel pharaonisch aus, sein US-Kollege ist der Freiheitsstatue nachempfunden.

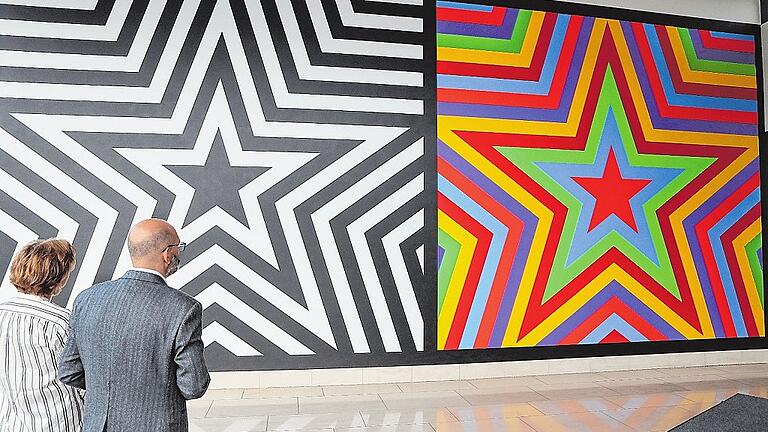

Die Rückwand des großen Raums, den der Glaskasten umschließt, bildet ein Kunstwerk, das, wie einige andere, extra für dieses Gebäude konzipiert wurde – „Wandgemälde #1256: Five Pointed Stars“ von Sol LeWitt. Zweimal der Stern, der in der amerikanischen Bilderwelt so wichtig ist – einmal in Schwarz/Weiß, einmal bunt. Verblüffend, wie unterschiedlich die Versionen wirken, einmal hart, flach und abweisend, einmal dynamisch, warm, einladend. Eine platte Interpretation, freilich, angesichts der andauernden Rassismus-Vorwürfe gegen Präsident Trump in den USA drängt auch sie sich auf.

Auf eine stille Art steht diese Kunstsammlung für Menschlichkeit, Vielfalt und Offenheit. Vielleicht wäre es in diesen Zeiten doch ganz gut, sie einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Um ein Amerika zu zeigen, das es auch noch gibt.

Seit Mai gibt es nach 15 Monaten Vakanz, in denen Kent Logsdon Chef des Hauses war, einen neuen US-Botschafter: Richard Grenell, ein erklärter Trump-Mann. Der hat im „Spiegel“ bereits überlegt, wie die Kunst in der Botschaft anders präsentiert werden könnte. Mal sehen, welche (Kunst-)Botschaft er in der Botschaft vermitteln wird.