Die Trauer trifft fast jeden, irgendwann. Nach dem Tod eines nahen Menschen, einer Bezugsperson, erleben 90 Prozent der Hinterbliebenen "normale" Trauerreaktionen. Manche fühlen sich dann stark beeinträchtigt, leiden unter körperlichen Beschwerden - und nicht selten heißt die Diagnose beim Arzt: Depression. Zurecht?

Fragebogen für Trauernden: Daten aus dem "Würzburger Trauerinventar"

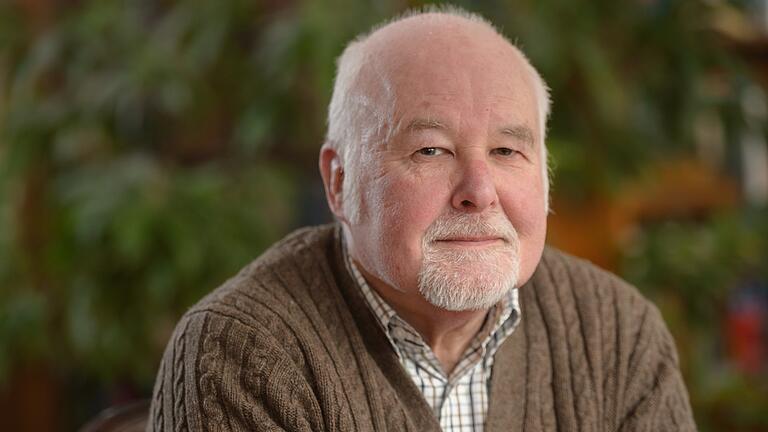

Der Würzburger Psychologe Dr. Joachim Wittkowski befasst sich seit fast 50 Jahren mit Sterben, Tod - und Trauer. Mit Dr. Rainer Scheuchenpflug vom Lehrstuhl für Psychologie III der Uni Würzburg ist Wittkowski, außerplanmäßiger Professor an der Fakultät für Humanwissenschaft, jetzt der Frage nachgegangen: Wie unterscheiden sich Trauer und Depression? Antworten suchten sie in Daten, die mit dem "Würzburger Trauerinventar" erhoben worden war. Mit diesem Fragebogen-Verfahren können die Wissenschaftler verschiedene Komponenten von Trauerreaktionen erfassen und "messen".

Mehr als 400 Personen, die meisten von ihnen verwitwet oder verwaiste Eltern, hatten nach dem Verlust einer nahestehenden Person anhand des von Wittkowski entwickelten Fragebogens beschrieben, was sie erlebten. Zusätzlich füllten sie einen Fragebogen aus, mit dem standardmäßig eine Depression erfasst wird.

Auswertung zeigt: Ähnliche Gefühle, unterschiedliche Gedanken

Zentrales Ergebnis der statistischen Analyse: Bei einer engen Vorstellung von Trauer - allein auf Beeinträchtigungen im Denken und Fühlen ausgerichtet - ist die Ähnlichkeit mit einer Depression enorm groß. Berücksichtigt man aber die Nähe zum Verstorbenen, die Sehnsucht nach ihm, Schuldgefühle oder positive Aspekte der Trauererfahrung, unterscheidet sich Trauer deutlich von Depression: "Trauernde und Depressive ähneln sich in ihren Gefühlen, unterscheiden sich hingegen in ihren Gedanken", sagt Joachim Wittkowski. Ein Gespräch über Gemeinsamkeiten – und das, was Trauern besonders macht.

Prof. Dr. Joachim Wittkowski: Genauso einfach geantwortet: Die komplexe Reaktion auf ein Verlusterleben.

Wittkowski: Beginnen und enden unterstellt einen linearen Verlauf und Phasen. Sagen wir es andersherum: Grundvoraussetzung ist, dass der Mensch eine starke und positive innere Bindung an einen anderen Menschen hatte, der jetzt nicht mehr lebt. Dass ist die Voraussetzung, dass er den Tod überhaupt als Verlust empfindet. Oder eben eine starke Bindung an ein Haustier, an das Vaterland, die Heimat. Das unsichtbare Band ist durchschnitten, verloren gegangen. Das oft zitierte Schlagwort in diesem Zusammenhang: Trauer ist der Preis der Liebe.

Wittkowski: Augenfällig ist, insbesondere kurz nach dem Todesfall, die Niedergeschlagenheit, häufig auch eine Desorientiertheit, eine Benommenheit. Es kommt häufig vor, dass jemand wirklich benommen da sitzt und man ihm fast in seiner eigenen Wohnung erklären muss, wo das Bad und die Küche sind. Der Begriff der Niedergeschlagenheit gibt das nur unvollkommen wieder. Die Beerdigung spielt dann eine Rolle, weil der Sachverhalt unübersehbar ist: Man kann nicht mehr drum herum reden. Dann ist ein ganz zentrales Merkmal das Herbeisehnen der verstorbenen Person. Manche reden dann mit dem Betreffenden, wenn sie allein sind.

Wittkowski: Ja, ein gewaltiger Unterschied. Und ein weiterer Unterschied ist das Selbstwertgefühl. Der Depressive hat ein stark gemindertes Selbstwertgefühl, er hält sich für wertlos. Antriebslos sind beide, der Depressive und der Trauernde.

Wittkowski: Verwirrt zu sein. Bei der Trauer sind es kognitive und emotionale Beeinträchtigungen. Man funktioniert auch im Kopf in bestimmten Situationen immer mal wieder nicht so, wie man es eigentlich von sich kennt. Manche mögen dann meinen: Bin ich dabei, verrückt zu werden? Wichtig ist, ihnen klarzumachen: Das gehört dazu. Es muss nicht jedem so gehen, aber es kann. Und um beim Emotionalen zu bleiben: Der Trauernde kann Schlafstörungen haben, Appetitlosigkeit könnten beide haben. Für Depressive ist charakteristisch, dass das morgendliche Aufstehen sehr schwer fällt.

Wittkowski: Unsere Studie betrifft "normales" Trauern, das 90 Prozent der Menschen widerfährt. Bei etwa zehn Prozent ist es ein kompliziertes Trauern, sie haben eine anhaltende, komplexe Trauerstörung. Die ist nicht nur deshalb beachtenswert, weil die Betroffenen nicht nur länger starke Beeinträchtigungen erfahren und nicht ohne weiteres die Anforderungen ihres Alltags bewältigen können. Sondern weil es auch somatische Auswirkungen hat, zum Beispiel zu hoher Blutdruck. Wenn so etwas chronisch wird, führt das Trauern zu Langfristfolgen, die unmittelbar vom Körper ausgehen. Es ist also schon wichtig, Menschen, die in Gefahr stehen, eine komplizierte Trauer zu entwickeln, zunächst einmal genau zu beobachten. Aber man muss ihnen schon zwei Jahre Zeit geben.

Wittkowski: Man sollte von zwei, zweieinhalb Jahren sprechen. Dass auch nach 24 Monaten immer noch Trauerreaktionen auftreten, zwar abgeschwächt, das ist nichts Besonderes. Man sollte nicht vorschnell sein.

Wittkowski: In erster Linie wirklich von der Art und Intensität der Bindung. Daraus ergibt sich, wie stark und groß subjektiv der Verlust war. Wenn einem jemand gleichgültig war, empfindet man dessen Tod nicht als Verlust. Dann kommen natürlich Persönlichkeitsmerkmale dazu, also die sehr grundlegenden, zeitlich wenig veränderbaren und stabilen Verhaltensneigungen. Zum Beispiel die emotionale Erregbarkeit, die vermutlich angeboren ist. Es gibt Menschen, die auf alle möglichen negativen Reize – Bedrohungen, Ärger, Kränkungen – sehr stark reagieren. Und diese unangenehme Erregung hält lange an. Es geht um die Intensität. Das führt dann ganz schnell im nächsten Schritt zu sogenannten Coping Strategien.

Wittkowski: Ein englischer Begriff, der teilweise auch schon ins Deutsche Eingang gefunden hat. Man könnte sagen: Bewältigung von Stress. Es gibt gewissen Strategien dafür, und Katastrophendenken gehört mit dazu. Also irrationale Verallgemeinerungen. Der Betreffende selbst hält einen inneren Monolog: Es gibt ganz und gar keinen Lichtblick, überhaupt keinen Ausweg, alles ist schlecht. Andere lernen im Laufe des Lebens, Unterstützung zu suchen und mit jemandem zu reden, zu dem sie Vertrauen haben. Da geht es um emotionale Unterstützung, das, was man landläufig trösten nennt. Und was man als Psychologe nicht gering schätzen sollte: Da geht es auch um funktionale Unterstützung, also um lebenspraktische Tipps.

Wittkowski: Ich bin kein Trauerbegleiter, kein Trauertherapeut. Was ich aber als Rückmeldungen, auch von den Bearbeitern der Fragebögen erfahren habe: Erst mal, wie so oft, zuhören! Nicht mit guten Ratschlägen und Patentrezepten kommen. Man sollte drei Dinge zum Ausdruck bringen: Erstens, was Ihnen gerade passiert oder in den nächsten Monaten passieren wird, passiert allen Leuten in dieser Situation. Sie werden nicht verrückt, es ist völlig normal, es ist so, da muss man durch. Das klingt jetzt trivial. Aber so etwas hilft. Und dann sollte man zum Ausdruck bringen: Man traut dem Betreffenden zu, dass er das schafft! Das sind ganz grundlegende Dinge. Man kann dem Trauernden nicht abnehmen, mit dem Leben, dem Weiterleben, zurecht zu kommen. Aber wenn man ihm vermittelt, dass man ihm die Bewältigung zutraut, entlastet das ganz ungemein.

Wittkowski: Demjenigen vermitteln: Zeigen Sie ruhig, wie Ihnen zumute ist. Wenn jemand komisch darauf reagiert, liegt es an dem anderen.

Wittkowski: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sich das vornehmen kann. Genauso wie man sich nach meiner Vorstellung nicht vornehmen kann, sich zu verlieben. Trauern widerfährt einem. Aber Glaube zum Beispiel kann eine ganz große Rolle spielen. Er stellt den Verlust in einen größeren, einen übermenschlichen Zusammenhang. Was man nicht erwarten sollte: Dass Trauern irgendwann ganz abgeschlossen ist. Man sollte zwei Prozesse unterscheiden.

Wittkowski: Der eine ist die Orientierung auf den Verlust. Die Gedanken richten sich ständig auf den Verlorenen, sehnen ihn herbei. Dagegen steht die Erholungsorientierung. Die gibt es natürlich nicht am dritten Tag: sich ablenken, Aktivitäten entfalten, auch mal wieder lachen. Beides ist verschränkt und schwankt über längere Zeit.

Wittkowski: Es gibt sehr langfristige Reaktionen auf Verlusterleben. Nicht innerhalb von einem halben Jahr. Aber wenn man Menschen nach vier, fünf Jahren fragt, wie sie sich heute sehen im Vergleich zu damals, sagen viel sinngemäß, dass sie diese Erfahrung, dieses kritische Lebensereignis persönlich weitergebracht hat in ihrer Entwicklung. Dass sie empathischer sind, einfühlsamer was die Bedürfnisse anderer Menschen anbelangt. In gewisser Weise also weicher, sensibler. Das sind auch Merkmale von Trauer.

Joachim Wittkowski, 1945 in Remscheid geboren, ist Diplom-Psychologe und hat an der Universität Würzburg im Fach Psychologie habilitiert. In seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt er sich seit fast 50 Jahren mit dem Sterben aus psychologischer Sicht, mit Einstellungen zu Sterben und Tod - und dem Erleben und Verhalten nach einem Verlust. Als einziger deutscher Wissenschaftler ist er berufenes Mitglied der International Workgroup on Death, Dying and Bereavement (IWG). Wittkowsi gehört den Editorial Boards der internationalen Fachzeitschriften "Death Studies" und "Omega" an und hat neun Monografien, zwei Fragebogenverfahren sowie 90 Kapitel und Artikel in Fachzeitschriften verfasst.

"Würzburger Trauerinventar" mit selbst entwickeltem Fragebogen - klingt nicht nur professionell sondern hebt auch noch das regionale "Highperforming" hervor - ist natürlich gleich einen einschlägigen Bericht wert.

Die Realität und Lebenswirklichkeit ist natürlich weniger glatt und überfordert eventuell die Zielgruppe hier.

Außerdem ist Verlust und die damit verbundene Trauer oder Depression oft genug ausschließlich Folge von äußeren Einflüssen und Fehlverhalten von Dritten, die diese Verluste herbeiführen:

Die Psychologin Esther Katona hat im übrigen schon vor Jahren in einer Studie aufgezeigt, welche Trauer und Verlusterfahrungen der Verlust eines Kindes für einen Elternteil, in der Regel die ausgegrenzten Väter bedeutet:

"....Studie über den Verlauf des Kontaktabbruchs zum eigenen Kind und den daraus resultierenden Auswirkungen auf betroffene Eltern"

https://freidok.uni-freiburg.de/data/6203

Hierüber sollte die Mainpost einmal berichten anstatt hier freischwingend philosophieren zu lassen, hier liegt ein Alltagsversagen aller Professionen zugrunde, das viele Menschen betrifft.

Was für eine Binse....

Wenn die Trauer und Verlusterfahrung aus Ausgrenzung und Isolation besteht, bspw. beim "Verlust" eines Kindes durch anhaltenden Kindesentzug dann dauert dieser Vorgang das ganze Leben. Das Kind ist zwar nicht "tot" - die von außen erzwungene Entfremdung und Ausgrenzung hat jedoch für das Elternteil die gleichen emotionalen Folgen wie der Tod des Kindes.

M. Deeg

Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eines meiner Kinder verloren - ich glaube nicht, dass ich da jemals drüber weggekommen wäre. Das kann man nicht mit dem Verlust z.B. eines alten Elternteils vergleichen.

24 Monate Trauer - du meine Güte...!!!

"Experten" wie Wittkowski und ihr Halbwissen hilft niemandem außer ihnen selbst