Der Würzburger General-Anzeiger konnte seine Begeisterung kaum zügeln: Der junge Flieger, dem die Menschen zujubelten, sei "ein schlanker sonnverbrannter Offizier", hieß es in der führenden Tageszeitung Würzburgs, ein "bis zur Wurschtigkeit kaltblütiger Luftpilot mit Nerven wie das Drahtgestänge seiner Maschine".

Die euphorischen Worte wurden vor 110 Jahren geschrieben. Am Morgen des 31. Juli 1913 landete der braungebrannte Erich Ludwig Henneberger, dessen Großvater aus Randersacker stammte, auf dem improvisierten Flugplatz am Galgenberg. Mit ihm flog Karl Mayr – später ein enger Vertrauter Hitler und noch später dessen energischer Gegner. Mayr starb im KZ.

Auf dem Galgenberg befand sich seit 1830 ein Truppenübungsplatz. Dort starteten und landeten ab 1910 zivile Würzburger Flugpioniere wie der junge Leo Lendner. Gleichzeitig wurde überall in Deutschland – wie in anderen europäischen Ländern – die militärische Fliegerei vorangetrieben. Bayern baute seine "Königlich Bayerische Fliegertruppe" mit einer Fliegerschule in Oberschleißheim auf.

Menschen in Würzburg eilten zum Galgenberg

Der 27-jährige Erich Ludwig Henneberger aus der bayerischen Pfalz war der erste Militärflieger, der am Galgenberg landete. Vor 110 Jahren, am 31. Juli 1913, flog der Leutnant mit einem zweisitzigen Otto-Doppeldecker von Oberschleißheim nach Würzburg. Sein Begleiter als Beobachtungsoffizier war der 30-jährige Oberleutnant Karl Mayr. Schnell verbreitete sich die Nachricht in der Stadt. Zahlreiche Würzburgerinnen und Würzburger eilten zum Galgenberg, um die Piloten und ihr 120 Stundenkilometer schnelles Flugzeug zu sehen. Dessen 170 Kilo schwerer Motor der Firma Daimler (acht Liter Hubraum, 100 PS) stand frei hinter den beiden Sitzen.

Noch am selben Tag beschrieb der General-Anzeiger, der damals am Nachmittag erschien, den begeisterten Empfang. Besonders der schlanke, gutaussehende Henneberger hatte es dem Reporter angetan: "Obwohl er schon einen Sturz hinter sich und dabei einen Knochensplitter geopfert hat, ist die Luft sein Element." Henneberger genoss ganz offensichtlich die Bewunderung, die ihm entgegengebracht wurde, versuchte aber gleichzeitig den Anschein zu erwecken, als sei ihm dies eher lästig.

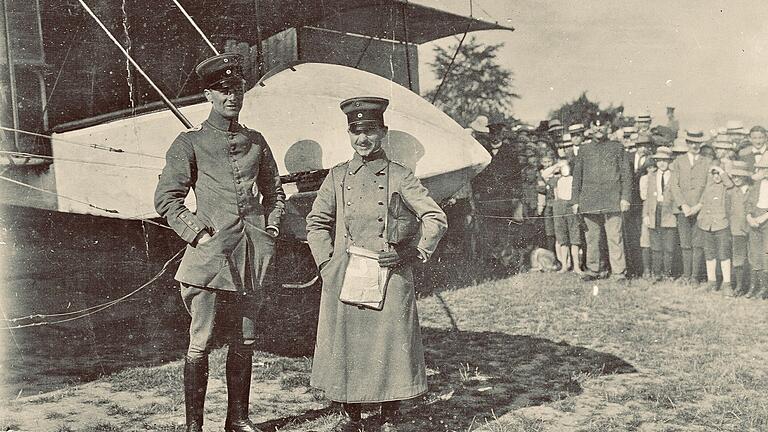

"Mit unnachahmlich humorvoller Handbewegung scheucht er eine Reihe von Knipsern zurück", hieß es in dem Artikel, er "verdeckt wohl auch das Gesicht mit der blauen Artilleriemütze, um den Attentätern zu entgehen". Ein Foto von den beiden samt ihren Bewunderern existiert trotzdem; es befindet sich in der Sammlung des Gemündeners Hans Kraus, der mit Henneberger verwandt ist.

Würzburg machte sich Hoffnung auf einen Militärflugplatz

Der General-Anzeiger verband mit seinen Lobeshymnen die Hoffnung, dass Würzburg, das damals eine der größten Garnisonen Bayerns mit mehreren Tausend Soldaten beherbergte, einen Militärflugplatz erhalten werde. Daraus wurde freilich nichts; während des Ersten Weltkriegs entstand stattdessen ein Flugplatz samt Fliegerschule in Kitzingen.

Erst die Nationalsozialisten schufen am Hubland ab 1935 einen großen Fliegerhorst, den nach der deutschen Niederlage die Amerikaner in die Leighton Barracks umwandelten und ausbauten. Seit dem Abzug der Army im Jahr 2008 entsteht hier der neue Stadtteil Hubland. Ein von den Nazis errichteter Flugzeughangar dient als Rewe-Supermarkt, ein anderer, die ehemalige US-Sporthalle, soll nach der Sanierung erneut Sportler aufnehmen.

Ein Jahr nach der Landung von Henneberger und Mayr in Würzburg begann der Erste Weltkrieg. Insgesamt setzten die Deutschen und ihre Gegner über 200.000 Flugzeuge ein. Deutschland konnte zeitweise die Luftherrschaft erringen, doch gegen Kriegsende war die zahlenmäßige und qualitative Überlegenheit der Alliierten ebenso erdrückend wie bei den Bodentruppen.

In Würzburg diente der Galgenberg während des Krieges als Landeplatz für Militärflieger auf Überlandflügen und für die nahen Fliegerschulen in Kitzingen und Bamberg. Auf dem Truppenübungsplatz befanden sich auch ein großes Barackenlager für Kriegsgefangene sowie ein Reservelazarett für verwundete Soldaten.

Der Galgenberg spielte zudem bei der vormilitärischen Ausbildung von 14- bis 17-jährigen Jungen eine wichtige Rolle. Schützengräben wurden ausgehoben, in denen Lehrer die Knaben mit dem Tornister auf dem Rücken und dem Gewehr im Arm auf den Krieg vorbereiteten. Viele von ihnen sind später gefallen.

Henneberger stürzte mit einem Doppeldecker ab

Erich Ludwig Henneberger erlebte die deutsche Niederlage nicht. Inzwischen zum Oberleutnant befördert, meldete er sich bereits im Sommer 1914 zur "Schutztruppe" in die deutsche Kolonie Ostafrika, die Gebiete in den heutigen Staaten Tansania, Ruanda, Burundi und Mosambik umfasste. Am 15. November 1914 stürzte er mit einem Doppeldecker ab und war sofort tot.

Während Henneberger heute weitgehend vergessen ist, lässt sich Karl Mayrs Leben und Wirken in einem Aufsatz des Luftfahrthistorikers Hans-Günther Ploes und in einem ausführlichen Wikipedia-Artikel nachlesen. Nach seinem Kriegseinsatz an verschiedenen Fronten und der Beförderung zum Hauptmann pflegte Mayr 1919 vielfältige Kontakte zu rechtsradikalen und antisemitischen Kreisen in Bayern. Als Leiter einer militärischen Propagandaabteilung war er es möglicherweise, der den ehemaligen Weltkriegssoldaten Adolf Hitler als V-Mann bzw. Spitzel rekrutierte, um über die Aktivitäten der in München aktiven politischen Parteien zu berichten.

Am 12. September 1919 nahm Hitler auf Veranlassung Mayrs in München an einer Sitzung der Deutschen Arbeiterpartei teil. Kurz danach wurde Hitler Mitglied, später Vorsitzender der in NSDAP umbenannten Partei. Karl Mayr trat der NSDAP teil und wurde außenpolitischer Redakteur von deren Zentralorgan Völkischer Beobachter.

Karl Mayr starb im Konzentrationslager Buchenwald

Doch schon im März 1921 verließ er die Partei wieder und wandte sich von ihrer rechtsradikalen Ideologie ab. Er wandte sich zum Verteidiger der Weimarer Republik; im völkischen Lager war er seither verfemt. 1925 wurde er Mitglied der SPD und beteiligte sich am Aufbau des pro-republikanischen Wehrverbandes "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold". Auch als Autor sozialdemokratischer Zeitungen trat er hervor.

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme emigrierte Karl Mayr im Frühjahr 1933 nach Frankreich. Als die deutschen Truppen das Land 1940 überrollten, wurde er von der Gestapo verhaftet. Über das KZ Sachsenhausen kam er 1941 als Häftling ins KZ Buchenwald. Dort starb er am 9. Februar 1945 im Alter von 62 Jahren. Unklar ist bis heute, ob er während eines Außenkommandos einem alliierten Luftangriff zum Opfer fiel oder ob er als Hitler-Gegner ermordet wurde.

Trotz sorgfältiger Recherche konnten nicht alle Rechteinhaber der Fotos ermittelt werden. Rechteinhaber werden gebeten, sich bei der Redaktion zu melden.