Im Jahr 1959 besuchte der 1924 in Würzburg geborene Schriftsteller Jehuda Amichai erstmals wieder seine Heimatstadt, aus der er zusammen mit seiner jüdischen Familie 1935 ins damalige Palästina emigrierte, um den Nationalsozialisten zu entkommen. In Folge dieser „Heimkehr“ schrieb er den Roman „Nicht von jetzt, nicht von hier“, der 1963 in Israel erschienen, aber erst 1992 ins Deutsche übersetzt worden ist. Amichai verarbeitet in dem Buch reale Orte, Personen und Ereignisse mit fiktionalen Elementen. Was wahr und was erfunden ist, darüber sprach der Würzburger Historiker Roland Flade in einem Vortrag im Rahmen der Aktion „Würzburg liest ein Buch“.

Namen werden verfremdet

Schauplätze des Romans sind Jerusalem, wo der Protagonist Joel lebt, und die Stadt Weinburg, in die er zurückkehrt und mit der zweifellos Würzburg gemeint ist. Zwar lassen sich beim Lesen einzelne Schauplätze identifizieren, doch Amichai hat häufig ihre Namen verfremdet und auch Sachverhalte erfunden, weil sie ihm für die Romanhandlung wichtig waren. So sei beispielsweise 1959 in Würzburg nicht wie im Buch beschrieben ein Film über die Judendeportation gedreht worden, erklärte Flade. Und auf dem Gelände der alten Synagoge in der Domerschulstraße wurde 1959 auch kein Kaufhaus gebaut, denn deren Reste wurden bereits 1956 abgerissen. Und sie wurde auch nicht in Brand gesteckt, wie Amichai schreibt.

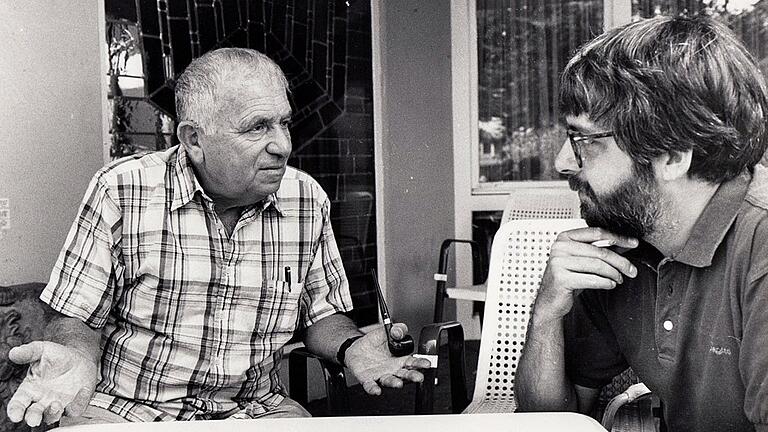

Ähnlich sei Amichai auch mit Personen umgegangen, erläuterte Flade, der Amichai mehrfach persönlich getroffen hat. Die Tante Henriette im Buch, in Wirklichkeit Thekla Hähnlein, und der ehemalige Würzburger Rabbiner Sigmund Hanover, der im Buch Dr. Mannheim heißt, seien Personen gewesen, die Amichai persönlich gekannt hatte.

Verwendung von Symbolen

Dass Amichai solche Stilmittel anwende, hänge damit zusammen, dass vieles in dem Roman symbolisch gemeint sei. Ein Kaufhaus anstelle der Synagoge – das stehe dafür, dass der Autor verdeutlichen möchte, dass im Nachkriegsdeutschland Wirtschaftswunder und Konsum über der Erinnerung und an die jüdische Vergangenheit standen. Besonders deutlich werde dies am Beispiel der „kleinen Ruth“, in Wirklichkeit Amichais jüdische Kinderfreundin Ruth Hanover, der nach einem Unfall ein Bein amputiert wurde.

Im Buch wird ihr die Prothese geraubt, sie muss einen Leidensweg durch die Stadt gehen und wird mit zynischen Ständchen am Bahnhof verabschiedet. Die historische Ruth, Tochter des Rabbiners Mannheim, hingegen wurde nicht mit einem Transport aus Würzburg deportiert, sie floh nach Holland und wurde dort aufgegriffen und verschleppt und im KZ ermordet. Damit so Flade, wolle der Schriftsteller, diese und andere historische Figuren künstlerisch überhöhen und ihnen eine symbolische Bedeutung verleihen. So stelle die Figur der Ruth für die Judenverfolgung schlechthin.

In ähnlicher Weise stellte der frühere Main-Post-Redakteur mehrere Romanfiguren und ihr Umfeld dar. Er ging dabei äußerst akribisch und mit großen Detailkenntnissen vor und erläutert dabei auch Amichais persönliche Beziehungen zu denjenigen Romanfiguren, die real existierten.

Romanhandlung im Kontext der Zeit

Roland Flade befasste sich aber nicht nur mit Figuren und Schauplätzen aus dem Buch, sondern ordnet auch Begebenheiten in den Zeitkontext der Romanentstehung ein. Beispielsweise, dass Joel bei seinen Rundgängen durch Weinburg immer wieder Reklame für das Waschmittel Persil und das Mundwasser Odol erwähnt. Auch dies ist nicht nur einfach eine Beobachtung, sondern hat symbolische Bedeutung. Beide Produkte seien „Symbole für den Wunsch der Deutschen nach einer reinen Weste, nach einem Schlussstrich, nach einem von der Vergangenheit unbefleckten Neuanfang“, sagte Flade. Auf den Roman bezogen sei dies die damalige Unfähigkeit der Würzburger, die Verbrechen des Dritten Reiches aufzuarbeiten. Insoweit sei der Roman auch „eine spannende und sehr zutreffende Momentaufnahme aus Würzburg im Jahr 1959“. Denn in der Stadt, die der Protagonist Joel besucht, verweise nur wenig auf die im Dritten Reich hier verübten Verbrechen. Flade vergaß aber auch nicht zu erwähnen, dass dies heutzutage völlig anders sei.

Nachkriegszeit in Würzburg

Er nutzte dies zu einem Exkurs über die ersten Nachkriegsjahre in Würzburg, als man möglichst schnell vergessen wollte, als es um den Wiederaufbau ging, für den man die alten Nazis dringend brauchte. Er erinnerte an die Spruchkammern, die die Nazi-Vergangenheit ehemals verstrickter Personen aufklären sollten. Er erwähnte den Film „Die Todesmühlen“ mit Dokumentaraufnahmen aus den Konzentrationslagern, der 1946 in Würzburg von 13 000 Besuchern angesehen wurde. Aber wohl nur deshalb, weil an den Kinobesuch die Verteilung von Lebensmittelkarten gekoppelt war.

Geschichte der Synagoge

Mit einem Blick auf die Geschichte der Würzburger Synagoge und ihren Wiederaufbau nach dem Krieg beendete Roland Flade seine historische Rundreise, um nochmals abschließend auf den Roman zurückzukommen. Dort könne man viel über die alte 1841 eingeweihte alte Synagoge erfahren, zeigte er an einer Reihe von Zitaten aus „Nicht von jetzt, nicht von hier“. Auch deren Zerstörung werde im Roman historisch überhöht, indem sie angezündet werde, was historisch falsch ist. Sie stehe aber als Beispiel für die vielen verbrannten Synagogen, beispielsweise für die in Heidingsfeld.

Das Publikum im nahezu voll besetzten David-Schuster-Saal im Jüdischen Gemeindezentrum „Shalom Europa“ dankte Roland Flade für seine Ausführungen mit starkem Applaus.