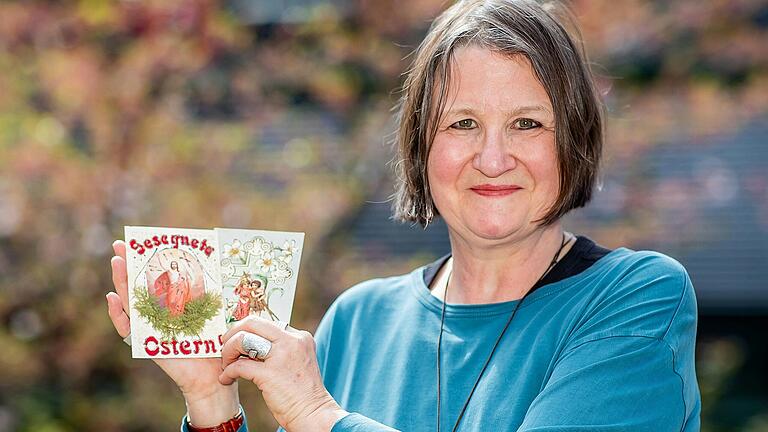

Bildpostkarten und Fotografien sind Birgit Speckles liebste Forschungsquelle. Die promovierte Kulturwissenschaftlerin betreut beim Bezirk Unterfranken das Sachgebiet Musik, Theater und Heimatpflege. Speckle hat eine Privatsammlung von Postkarten zum Thema Ostern aus dem frühen 20. Jahrhundert untersucht und in der Zeitschrift "Schönere Heimat" des Landesvereins für Heimatpflege die erste Arbeit zum Thema überhaupt veröffentlicht. Titel: "Früher war mehr Halleluja".

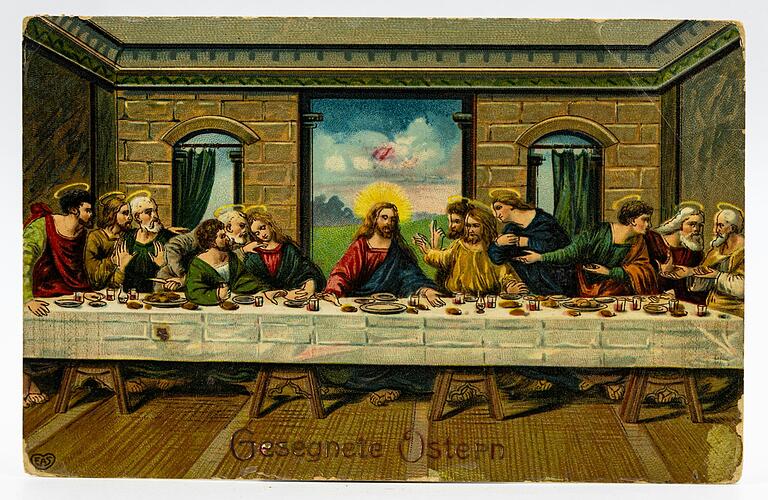

Die 59-Jährige hat nachgewiesen, dass die Vertrautheit der Menschen mit biblischer Geschichte und christlichen Bräuchen vor gut 100 Jahren ungleich größer war als heute. Allerdings hat sie auch verblüffende Parallelen zwischen einst und heute entdeckt. Ein Gespräch über das Halleluja von früher - und was davon übrig blieb.

Birgit Speckle: Alle haben zu Ostern geschrieben. Einfach alle. Man kann sich das durchaus vorstellen, wie mit den GIFs auf Whatsapp oder Insta heute: Da kommt was Schickes, Lustiges, Originelles. Und die Leute sagen: Das muss ich unbedingt auch verschicken! Das ging für das damalige Empfinden unfassbar schnell. Die Post kam mehrmals täglich, alles war spätestens am nächsten Tag da.

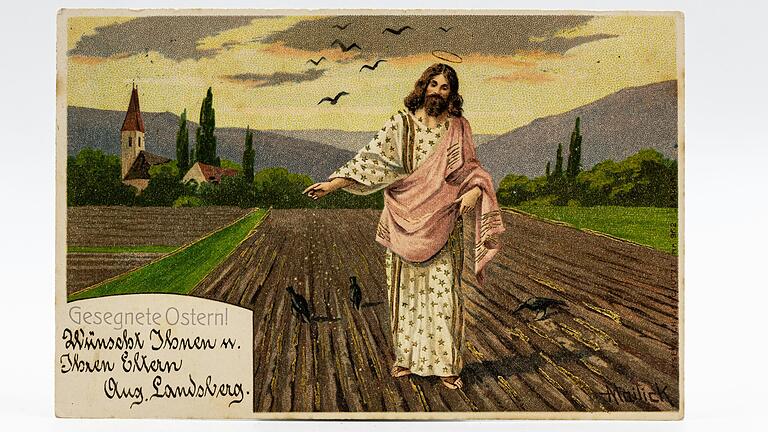

Speckle: Es gab eine riesige Auswahl an Motiven, man musste nur zu einem Kiosk oder in einen Laden gehen, die es damals noch überall gab, ein bisschen Geld hinlegen und brauchte sich nicht, wie beim Brief, selbst was auszudenken. Die Produzenten passten sich blitzschnell an Kundenwünsche an. Auf vielen Karten stand schon "Frohe Ostern...", und man musste nur noch reinschreiben "wünscht Ihnen..." Abkürzungen gab es damals übrigens auch schon, "GSJC", zum Beispiel, "Gelobt sei Jesus Christus". "GLG" habe ich allerdings nirgends gefunden.

Speckle: Von der Mentalität her jedenfalls nicht. Man will Kontakt halten mit Menschen, die man mag, oder denen man sich verpflichtet fühlt. Und man ist froh über ein Angebot, mit dem das einfach und schnell geht. Die Produzenten waren alle international aufgestellt, die Aufdrucke erschienen in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel in der gesamten Donaumonarchie.

Speckle: Darüber ist leider nichts bekannt. Schon über die Verlage wissen wir sehr wenig. Was wir wissen: Die Karten, auf die ja meist noch Glimmer, Stoffstückchen aus Atlas oder Satin oder Moose geklebt wurden, entstanden in prekärer Heimarbeit, meist in Kinderarbeit, bei miserablem Lohn. Übrigens auch hier eine Parallele: Unsere heutigen elektronischen Endgeräte enthalten Seltene Erden, die in den Herkunftsländern unter schrecklichen Bedingungen geschürft werden. Und der Elektronikmüll landet auch nicht vor unseren Haustüren.

Speckle: Die wurden in Umschlägen verschickt. Nur die mit Glimmer nicht. Das wurde irgendwann verboten, weil es Beschwerden aus den Postämtern gab. Die Postangestellten standen knöcheltief in Glimmer, der sich gelöst hatte. Da hieß es dann: So geht's nicht mehr! Auch Glimmer muss im Umschlag verschickt werden!

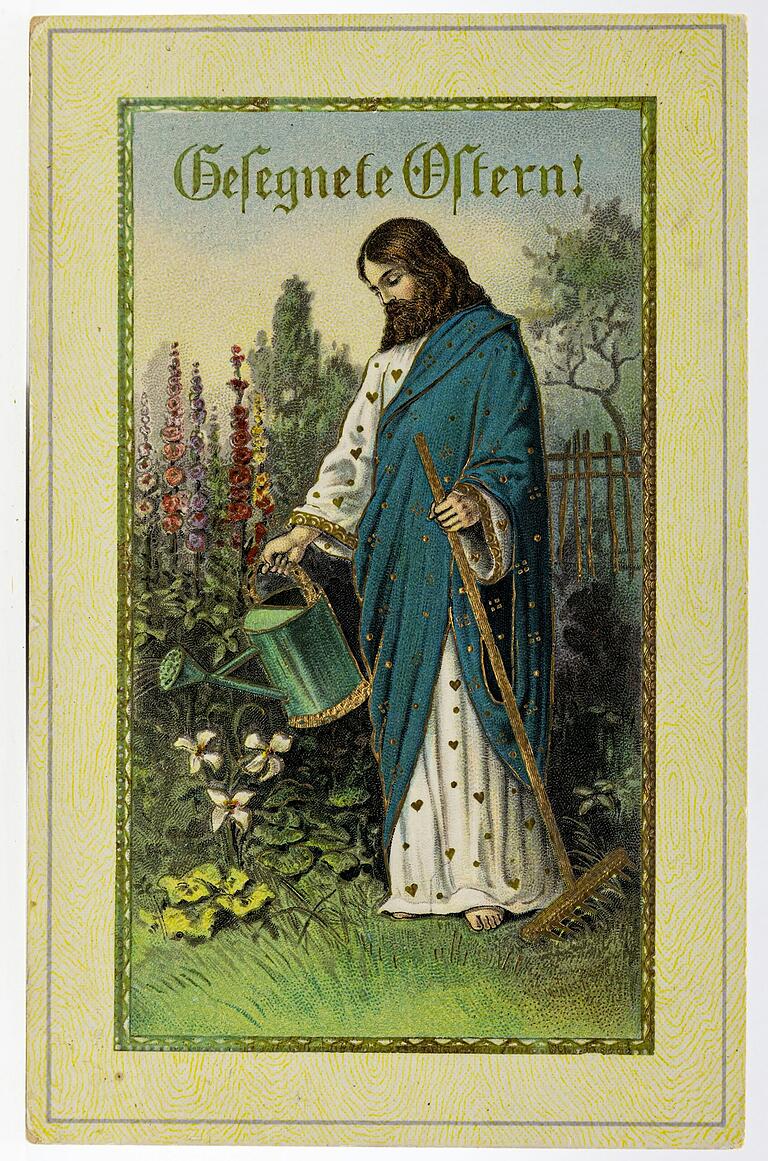

Speckle: Das darf man voraussetzen. Vor allem in den ländlichen Gebieten. Es gab ja auch noch die Sonntagsschule, in der man den Katechismus gelernt hat. Darstellungen von Jesus als Gärtner gehen übrigens weit zurück bis ins 13. Jahrhundert. In der Burkarderkirche in Würzburg können Sie ein Relief aus dieser Zeit sehen. Auf der Postkarte steht Jesus dann ganz biedermeierlich zwischen Malven in einem Bauerngarten und hat eine Gießkanne mit goldgesprenkeltem Rand in der Hand. Da konnte man sich Jesus im eigenen Hausgarten vorstellen.

Speckle: Diese gute Kenntnis zu Details der christlichen Ikonografie ist heute in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr vorhanden. Das hat bereits in den 1960er, 1970er Jahren begonnen. Christus als guter Hirte oder als Erlöser, das sind heute weniger bekannte Darstellungen. Oder das Motiv, dass Jesus an die Tür klopft. Das kommt aus dem protestantischen Bereich und bedeutet: "Lass mich in dein Herz!" Auch die Legende, dass die Glocken in der Karwoche schweigen, weil sie in Rom sind, um vom Papst gesegnet zu werden, ist nicht mehr flächendeckend bekannt.

Speckle: Genau darin liegt eine Vermittlungsaufgabe der Heimatpflege - man kann nur Bedeutungen erkennen, über die man Bescheid weiß. Kurios ist übrigens auch eine Karte, die quasi beide großen Feste abdeckt. Man konnte sie, mit verschiedenen Eindrucken, zu Ostern und zu Weihnachten verkaufen. Tatsächlich hat das Motiv einen zweifachen heilsgeschichtlichen Hintergrund: Das Jesuskind sitzt auf der Krippe, hält aber bereits die Dornenkrone in der Hand, die auf den Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung verweist.

Speckle: Dazu gibt es keine Äußerungen. Das alte Problem der Forschung in der Kulturgeschichte: Wer redet schon über Sachen, die so selbstverständlich sind? Bei den Beschriftungen gibt es keine Spuren von Ironie. Und Zwinkersmileys gab es eben noch nicht. Man kann aber mit ziemlicher Sicherheit sagen: Menschen aus der bildungsbürgerlichen Schicht fanden die Sachen damals schon kitschig. Die haben eben zu anderen Motiven gegriffen. Das Angebot war ja riesig, übrigens weit über religiöse Motive hinaus.

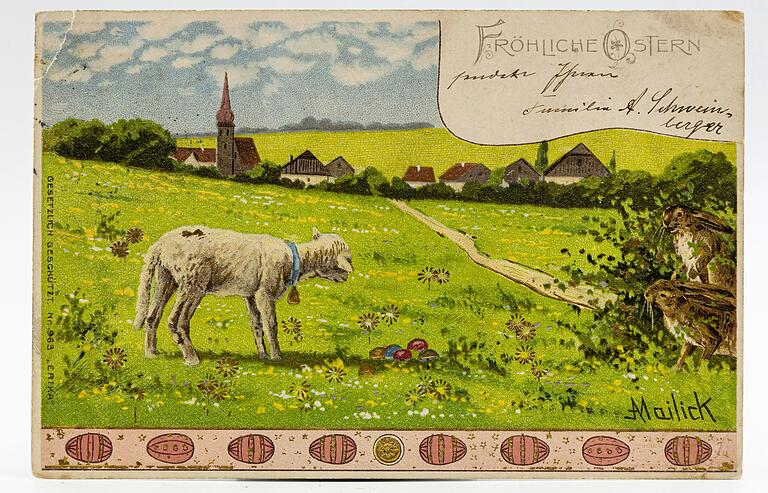

Speckle: Das sind allenfalls noch abstrahierte Schutzengel. Ansonsten Hasen und Eier. Aber Motive mit der Auferstehung des Herrn, die das christliche Fest überhaupt erst begründet, sind in der populären Bildsprache vollkommen aus dem Blick geraten.

Speckle: Weihnachten ist ganz anders, und das hat einen guten Grund - die Krippen. Die stehen immer noch in vielen Wohnzimmern. Und da ist eben die Geburt Jesu dargestellt.

Mit der Symbolik des Kreuzes wurden dann eher die germanischen Heiden bedient, die da wohl an den aufgehängten Wodan dachten, ebenso weil die Begriffe Kreuz und Galgen ja auch austauschbar waren. Dazu das Fest der Frühlingsgöttin Ostara zur gleichen Zeit, zusätzlich noch mit den Fruchtbarkeitssymbolen Hase und Eiern.

Es gäbe also anderes, über das man sich mehr aufregen könnte - z.B., wofür die Bezeichnung "christlich" heute missbraucht wird.