Vier Jahrzehnte Rettungsdienst hat Peter Greubel beim Bayerischen Roten Kreuz vollgemacht. Das sind 40 Jahre, in denen der 64-jährige Grettstadter Menschen nach Unfällen behandelte, das sind aber auch 40 Jahre mit nächtelangen Bereitschaftsdiensten in der BRK-Wache. Und das wie so viele im Ehrenamt: freiwillig. Peter Greubel hat im September eine Auszeichnung vom Bayerischen Innenministerium erhalten. Seit 2015 ist der Mann, von denen manche sagen, er solle ein Buch schreiben, im Rettungsdienst-Ruhestand.

Frage: Herr Greubel, heute schon jemanden gerettet?

Peter Greubel: Heute noch nicht. (lacht) Aber mein letztes Erlebnis hatte ich im Frühjahr. Da waren wir privat in Bad Füssing: Wir sitzen beim Essen im Garten, plötzlich fällt einer am Nachbartisch um und fängt an, zu krampfen. Zerebraler Krampfanfall, ähnlich einem epileptischer Anfall. Ich bin sofort hin. Die Bedienung hat den Notarzt gerufen. Die Person war dann wieder bei Bewusstsein, ich habe sie nur stabilisiert, gehalten, dass sie sich nicht verletzen kann. Ich bin in solchen Situationen auch nicht mehr als ein Ersthelfer.

Als der Rettungsdienst kam, hat?s da gekribbelt bei Ihnen? Seit 2015 sind Sie nicht mehr im aktiven Rettungsdienst, sondern nur noch Lehrer für Erste Hilfe.

Greubel: Zumindest habe ich gewusst: Ich habe nichts verlernt. Auch wenn ich die BRK-Wache in Schweinfurt besuche, merke ich das. Aber ich sag dann auch, alles zu seiner Zeit. Bevor die Jungen sagen, wird Zeit, dass die alten Säcke aufhören.

1975 bis 2015 – welches Jahrzehnt war das beste?

Greubel: „Das beste“ kann man nicht sagen. Die einschneidendste Zeit war von 1975 bis 1980. Damals gab es noch keine Airbags in Autos, noch keine Pflicht für Kopfstützen und Sicherheitsgurte.

Die Anschnallpflicht gab es schon ab 1976, wenn ich richtig gegoogelt habe...

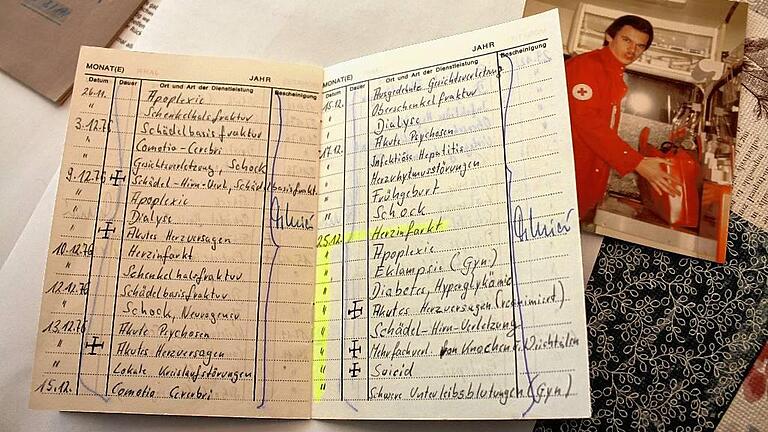

Greubel: Ja, aber auf freiwilliger Basis. Und Windschutzscheiben waren aus Sekuritglas, noch nicht aus Verbundglas. Die Leute sind mit dem Kopf durch die Scheibe gedonnert. Schwerste Gesichtsschädelverletzungen musste ich in die Zahnmedizinische Klinik fahren, und, und, und. Das waren die Zeiten, in denen wir viele schwere Traumata hatten, Gewalteinwirkungen auf den Körper. Ich habe Buch geführt, weil ich Notfälle für die Prüfung Rettungssanitäter vorweisen musste. (blättert im Heft) Überall, wo ich ein Kreuz notiert habe, war es ein Exitus.

Hier ist einiges gelb markiert...

Greubel: Das war ein Tag, den ich nie vergesse. Der erste Weihnachtsfeiertag 1976. Die Vorfälle sind alle in meiner Schicht passiert: Herzinfarkte, Schlaganfall, Krampfanfall bei einer Schwangeren, Unterzucker. Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn mit einem Toten. Herzversagen, Schädel-Hirnverletzung. Zum Schluss noch ein Suizid.

Kann ein Helfer so etwas ertragen?

Greubel: Die Schicht ging von 18 bis 7 Uhr. Gott sei Dank waren nicht alle Schichten so extrem. Aber Kriseninterventionsteams (KIT), Notfallseelsorger oder allgemein psychologische Beratungen, das hat es damals nicht gegeben. Ich sage heute: Wir hätten auch mal jemanden gebraucht, um zu reden. Vor Einsätzen mit Kindern hatte jeder von uns Bammel.

Hatten Sie andere Ventile?

Greubel: Ich habe zu Hause nie viel erzählt. Selten, vielleicht ein kurzer Hinweis, „heute Nacht war wieder viel los“. Das haben viele Kollegen so gemacht. Die Devise war: Entweder du kannst es, oder du kannst es nicht.

Man wollte sich keine Blöße geben, dass man damit zu kämpfen hat?!

Greubel: Richtig, „wir müssen ja stark sein“.

Als das KIT eingeführt wurde, haben Sie es da in Anspruch genommen?

Greubel: Nein. Ich kann schlafen nachts und habe das überwunden. Aber viele hatten Probleme, junge Leute oder auch Ärzte, die im Krankenhaus zwar gut waren, aber draußen vor Ort ihre Nerven kaum in die Gewalt kriegten. Draußen muss man immer improvisieren, ohne den Krankenhausapparat. Trotzdem ist Rettungsdienst Teamwork. Da trägt der Doktor die Nase nicht hoch, wir zogen alle an einem Strang.

Vor Einführung der Notfallseelsorger in den 1990er Jahren – mussten Sie da auch mehr auf Angehörige eingehen?

Greubel: Ja, wenn jemand zu Hause nach einer erfolglosen Reanimation

gestorben ist, musste der Notarzt das mitteilen. Heute können wir über die Leitstelle auch Notfallseelsorger dazurufen. 1975 ist das Bayerische Rettungsdienstgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz führte eine Rettungsleitstelle ein, die den Rettungsdienst koordiniert: Eine Organisation fährt nicht mehr unabhängig von der anderen zum Einsatz und schnappt dieser den Patienten weg. Die Nummer lautete damals 1 92 22.

Inzwischen wählt man die 112 und erreicht über die Integrierte Leitstelle sowohl Rettung als auch Feuerwehr.

Greubel: Richtig, das hätte man vor 30 Jahren, 1975, schon machen können. Aber damals haben Feuerwehr und Rettungsdienst noch getrennt gearbeitet.

Wie lief der Rettungsdienst denn vor 1975? Da waren Menschen doch auch schon verletzt und haben den Notruf gerufen.

Greubel: Das ja, aber jede Organisation ist eben für sich gefahren. Das Rote Kreuz hatte die Nummer 8 20 88 …

… ich habe als Betroffener schon entschieden, bei wem ich anrufe?!

Greubel: Ganz genau. Die Malteser hatten „Fünfmal die Acht“.

Ach herrje, das klingt chaotisch.

Greubel: Das war manchmal Wildwuchs. Meine alten Kollegen haben mir erzählt, wie das vor 1975 war. Die Polizei funkte zum Beispiel vom Unfallort, dass ihre Kollegen das Rote Kreuz verständigen sollten: Man brauche einen Krankenwagen. Den Funkspruch hat eine andere Organisation vielleicht schon abgehört und war zwei Minuten früher vor Ort.

Malteser, Rotes Kreuz, Johanniter, Arbeiter-Samariter-Bund – alles Konkurrenten?

Greubel: Das war damals so, überall im Bundesgebiet. Das BRK war in Schweinfurt schon immer aktiv gewesen, immer auch mit hauptberuflichem Personal. Außerdem war der ASB an Wochenenden aktiv, die Johanniter haben in Schweinfurt noch gar keine Rolle gespielt. Die Malteser sind dann auch mit Ehrenamtlichen nach Feierabend oder Wochenenden aufgetreten. Den ersten Rettungswagen hat das Rote Kreuz eingeführt, so um 1973. Entscheidend hat Chefarzt Reichert vom St.-Josefs-Krankenhaus das System geändert: Den Notarzt zum Patienten vor Ort bringen. Dr. Otto Reichert ist für mich der Vater des Notarztdienstes in Schweinfurt.

Sie machen seit 1978 Erste-Hilfe-Ausbildung fürs BRK. Was hat sich an den Standards geändert?

Greubel: Die Stabile Seitenlage ist einfacher geworden. Ein Arm wird angewinkelt, statt am Körper gelassen, schwergewichtige Personen sind so einfacher auf die Seite zu rollen. Die Amerikaner und Engländer haben das schon immer so gemacht. Auch Verbände sind heute zweckmäßiger und gewinnen keinen Schönheitspreis mehr. Und die Reanimation hat sich geändert. Früher hat man mit der zweimaligen Beatmung begonnen, dann 15 Mal Drücken. Auch das Pulsfühlen gehörte zum Vorabprogramm.

Jetzt lautet die Ansage, wenn man jemanden sieht, der nicht ansprechbar ist: Sofort Oberkörper freimachen und 30 Mal drücken. Dann zwei Mal beatmen und wieder 30 Mal drücken. In einem Zeitfenster von fünf Minuten muss etwas passieren, dann sterben erste Gehirnzellen ab. Am Roßmarkt oder in der Stadtgalerie gibt es Defibrilatoren, mit denen man am einfachsten helfen kann.

Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass Sie 1975 ehrenamtlich beim Roten Kreuz angefangen haben?

Greubel: Ich arbeitete in der SKF im betriebsärztlichen Dienst, damals zwar schon auf einem Betriebs-Krankenwagen. Den hat die Feuerwehr gefahren und wir vom Ambulanzdienst sind zugestiegen. Aber mir fehlte die Notfallerfahrung. In der Industrie der 1970er gab es ähnlich wie im Straßenverkehr viele Arbeitsunfälle. Die Maschinen waren noch nicht so abgesichert. Den Stanz-Bau nannten wir nur „Fingerfabrik“… (lacht) Die Firma hat in jedem Fall von meiner Einsatzerfahrung beim BRK profitiert. Dem Rettungssystem, wie es heute bei SKF besteht, sind meine grauen Haaren geschuldet. Arbeiter sollten genauso gut versorgt werden wie vor den Werkstoren. Ohne Unterstützung des Betriebsrates wäre manches nicht möglich gewesen.

Thema Helfen am Unfallort – hatten Sie auch mit Gaffern zu kämpfen?

Greubel: Wir hatten zwar keine Smartphones, aber das Problem hatten wir früher auch: Als Beispiel ein Verkehrsunfall im Landkreis um das Jahr 1978. Das Bild, das sich uns geboten hat, vergesse ich nie: Es war schönes Wetter und an den Hängen standen lauter Leute. Wenn wir heiße Würstchen verkauft hätten, hätten wir das Geschäft unseres Lebens gemacht. Auf der Straße war ein Überholer frontal in den Wagen einer Familie gefahren. Zwei Kinder schrien, wurden nur von zwei amerikanischen Passanten beruhigt. Vor ihren Augen wurde die Mutter reanimiert, die Großeltern waren tot. Und links und rechts auf den Rängen: die Gaffer. Ich habe mir das eine Kind geschnappt und bin weggefahren. Heutzutage machen viele Fotos, aber früher gab es die reinen Gaffer.

Und Rettungsgassen sind auch aus der Mode gekommen.

Greubel: Stimmt, wir haben ja die A 7 mit vielen Unfällen. Oft mussten wir rangieren, weil die Fahrstreifen zu waren. Auffahrunfälle waren nicht selten. Am sichersten konnten wir arbeiten, wenn die Polizei die Autobahn dicht gemacht hat.

Sind Sie deshalb auch um Minuten zu spät an den Unfallort gekommen?

Greubel: Zeitverzögerungen gab es oft. Auch wegen falsch angegebener Fahrtrichtungen, trotz Handys. Die meisten denken gar nicht mehr an die Notrufsäulen entlang der Autobahn. Da steht der Kilometerstand dran.

Dienst an Wochenenden war für Sie Alltag – welcher Fußballverein hat darunter gelitten?

Greubel: Die Zeit für den FC 05 habe ich mir immer genommen. Ich habe ja auch Stadiondienst gemacht. Zu Zweite-Liga-Zeiten war ich auch als Einsatzleiter draußen.

Ein faules Wochenende gab es bei Ihnen wohl nicht.

Greubel: Alle zwei Wochen schon. Wenn ich Urlaub hatte, habe ich auch mal Hauptamtliche vertreten. Ich hab?s gern gemacht, es war kein Zwang. Für die Aufwandsentschädigung, wie mir mal einer vorgeworfen hat, sicher nicht. Dann wäre ich besser Taxi gefahren.

Auch wegen der Gemeinschaft?

Greubel: Ich hatte meistens mit Bernd Kroll Dienst. Wir waren ein Team. Und haben Fernseh geschaut oder Karten gespielt, Unter Raus oder was ähnliches. (lacht) Irgendwas mit Zehnerlich. Oder Bernd hat Spaghetti Bolognese gekocht. Wir waren im Nachtdienst eine Krankentransport- und eine Rettungsdienst-Mannschaft aus je zwei Personen. Heutzutage gibt es nur noch eine Mannschaft im Nachtdienst. Gekocht wird nicht mehr. Und die haben ohne Pause zu fahren, das hat sich alles geändert.

2002 waren Sie Helfer beim Oder-Hochwasser in Dresden. Aber Sie haben auch sportliche Großereignisse als Rettungsassistent miterlebt.

Greubel: Ja, zur Fußball-WM 2006 war ich im Kontingent aus Unterfranken. Weil es unter der Woche und kein Katastrophenfall war, musste man Urlaub nehmen. Ich war in München und Nürnberg im Stadion, zum Beispiel England gegen Tunesien. Vom Spiel habe ich nichts mitbekommen. Wir wurden damals schon von der Polizei auf Terrormaßnahmen geschult: Wenn eine Bombe hochgehen sollte, hieß es, Patient auf die Trage und ab. „Load And Go“. Das war für uns neu. Man musste ja damit rechnen, dass eine zweite Bombe per Fernzündung die Helfer treffen sollte.

Gilt das heute auch schon im normalen Rettungsdienst?

Greubel: Nein. Bei uns heißt es, erst vor Ort stabilisieren, dann ins Krankenhaus. In New York, USA, wird schon lange bei Terroralarmen „Load And Go“ befolgt, weil hier das Netz der Krankenhäuser sehr dicht ist und man schneller im Krankenhaus ist.

Da durften Sie mal reinschnuppern…

Greubel: Ja, 1995 waren Bernd und ich in New York und sind mit dem Rettungsdienst zwei Schichten durch die Bronx gefahren. Dabei haben wir auch Fire-Fighter kennen gelernt. Wie ich später erfahren habe, sind einige davon am 11. September 2011 umgekommen.

Ist Ihnen ein Unterschied zum deutschen Rettungsdienst aufgefallen?

Greubel: Es ging alles viel ruhiger ab. Im jüdischen Krankenhaus in Manhattan haben wir einen Patienten abgegeben. Die leitende Nurse, die Krankenschwester, hat angeordnet, wo der Patient hingebracht werden soll. Die Ärzte mussten nur von einer Kabine zur nächsten und die Patienten versorgen. Die Hektik aus „Dr. House“ oder diesen Sendungen hab ich nie erlebt.

Und den Stellenwert, den Feuerwehr und Rettungskräfte in Amerika haben, hätten Sie den auch gerne?

Greubel: Wir sind keine Helden. Aber es geht um Anerkennung. Man hat manchmal den Eindruck, die Ehrenamtlichkeit ist erst 2015 mit Ankommen der Flüchtlinge erfunden worden. Was Ehrenamtliche in Feuerwehr, Sportverein oder Rettungsdienst leisten, ist oft eine Selbstverständlichkeit geworden. Das stößt vielen auf. Trotzdem bereue ich keinen einzigen Tag. Die Auszeichnung vom Innenministerium sehe ich als Auszeichnung für uns alle, für uns Ehrenamtliche. Denn ohne Ehrenamt würde in unserer Gesellschaft vieles nicht mehr funktionieren.