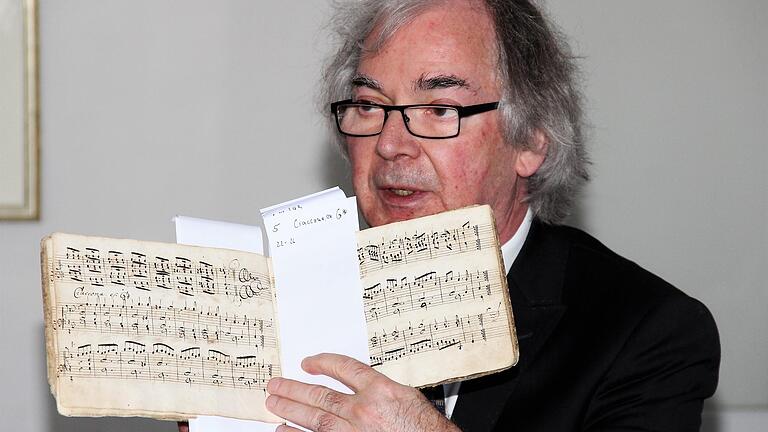

Für Musikliebhaber war es eine kleine Sensation, die sich da zwischen den 96 Seiten eines bröckelnden Bändchens fand, das der Cembalist und Musikforscher Michael Günther von Schloss Homburg in Triefenstein (Lkr. Main-Spessart) im Jahr 2021 in einer Münchner Auktion ersteigert hat. Das Bändchen stellte sich Übungskladde des letzten Bach-Schülers Johann Heinrich Zang (1733-1811) heraus, der nach Leipzig und einer kurzen Station in Coburg, fast 50 Jahre lang in Mainstockheim (heute Kreis Kitzingen) gelebt und gearbeitet hat und in Würzburg gestorben ist. Am Wochenende können Interessierte das Büchlein und die Musik darin auf dem Schloss erleben.

Die Kladde liefert einerseits rare Einblicke in die Lehrmethoden Johann Sebastian Bachs (1685-1750), zum anderen enthält sie ein bislang unbekanntes Stück von Johann Pachelbel (1653-1705). Michael Günther hatte Glück, den Band im Los Nummer 17 zu entdecken – eine Notenschrift aus 1750, die einer "Anna Margaretha Sattlesin aus Maynstockheim" zugeordnet worden war. Günther recherchierte und kaufte das Büchlein dann "unbesehen", wie er sagt, für einige Tausend Euro.

Ein Schnäppchen, denn selbst große Sammlungen und Museen wie das Metropolitan Museum of Art haben kaum ähnlich aussagekräftige Stücke. Die mögliche Bedeutung des Büchleins hatte sich zunächst nur über den Namen der Anna Margaretha Sattlesin erschlossen. Der Vater jener "Sattlesin" war in den 1750er Jahren Bürgermeister der damals reichen Weinhandelsgemeinde Mainstockheim gewesen. Dort lebte und arbeitete zeitgleich der Kantor Johann Heinrich Zang, der in den Jahren 1748/49 der letzte Schüler Bachs gewesen war.

Dass die Übungskladde überlebt hat, ist reines Glück

Michael Günthers Hoffnung, dass Zang den Band nach Mainstockheim mitgebracht haben könnte, hat sich also bewahrheitet. Dass die Übungskladde überlebt hat, ist reines Glück. Das Büchlein war ursprünglich nur zur Hälfte mit Noten beschriftet, die freien Seiten hat, so vermutet Günther, eines der Kinder der Anna Margaretha Sattlesin mit Schreibübungen, Gedichten und Liedtexten gefüllt.

Womöglich ist hier auch die bislang ebenfalls unbekannte Urfassung zum Text des Volksliedes "Muss i denn, muss i denn" enthalten. Im Bändchen heißt es in Schönschrift: "Wenn mir der Pfaff kein Weib nicht gibt …" Der hier klagende Bauer entschließt sich, nach Frankreich zu gehen, wo die Frauen schöner, reicher und auch reinlicher seien.

Johann Heinrich Zang war als 15-jähriger Kostzögling bei Bach in Leipzig aufgenommen worden. Eine musikalische Ausbildung gegen Dienstleistungen rund um Haus und Hof des Lehrers war damals durchaus üblich. Zang bekam dafür täglichen Einzelunterricht von Johann Sebastian Bach, während die Schüler des Thomanerchors nebenan lediglich im Klassenverband unterrichtet wurden.

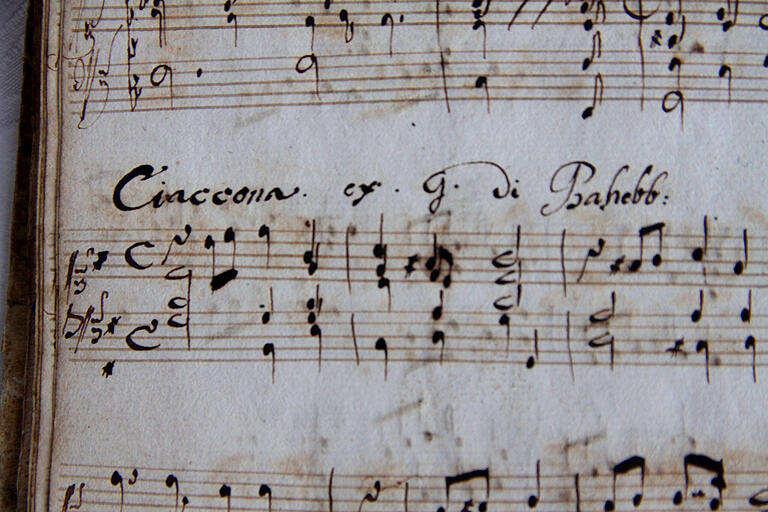

Variationen über eine bislang unbekannte Aria von Pachelbel

Das Büchlein, mit dem Bach den jungen Zang unterrichtete, gibt einen Einblick in Bachs Didaktik. Klar erkennbar ist, dass das Niveau von Seite zu Seite steigt. Das betrifft den handwerklichen Schwierigkeitsgrad der Stücke und Übungen, aber auch den künstlerischen Anspruch. Es geht von der leichten und eher groben Allemande – einem Schreittanz in geradem Takt – nach Frankreich, dann nach Italien. "Pädagogisch klug aufgebaut", sagt Michael Günther. Ganz am Ende - nach vielen, vielen Übungsstunden - stehen Variationen über eine bislang unbekannte Aria von Pachelbel.

Zum Zeitpunkt seines Todes zählte Bach für seine Zeitgenossen bereits zum alten Eisen. Selbst seine Söhne hatten die Kompositionen des Vaters zu dessen Lebzeiten unumwunden als steif und veraltet kritisiert. Ohne die Begeisterung von Musikern wie Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) wäre Bach selbst heute möglicherweise nur eine Randnote der Musikgeschichte. Umso schöner, dass das "Mainstockheimer Clavierbuch", so nennt Michael Günther die Kladde, erhalten ist und aufbereitet wird.