Am 6. Mai 1920 wurde auf Initiative des Kreises (heute Bezirk) die Kreis-Elektrizitäts-Versorgung Unterfranken Aktiengesellschaft (kurz: Kreis AG), das spätere Überlandwerk Unterfranken, gegründet. Sie hatte die Aufgabe, „das noch unversorgte Gebiet in Unterfranken mit elektrischer Energie zu versorgen“. Damit wurden Überlegungen der bayerischen Staatsregierungen von 1913, bedingt durch den 1. Weltkrieg, verspätet umgesetzt. Im Aufsichtsrat der neu gegründeten Aktiengesellschaft saß bis zu seinem Tod 1925 als ein Vertreter des Kreistags (früher Bezirkstag) der Ökonomierat Andreas Fertig aus Eichenfürst.

Zuvor hatte es nur Insellösungen gegeben, die überwiegend von einzelnen Wasserkraftwerken ausgingen. Ein solches Wasserkraftwerk war zwischen 1898 und 1902 an der Hafenlohr entstanden. Bauherr war Georg Anton Martin (1864-1943) aus Marktheidenfeld. Er war der Sohn von Georg David Martin (1830-1887) und Bruder von Heinrich Martin (1856-1915), die gemeinsam 1882 die Martinsbräu gegründet hatten. Die Martins waren über mehr als ein Jahrhundert in Marktheidenfeld als Müller und Gerber tätig.

In der Gründerzeit nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 hatte sich die auch politisch und gesellschaftlich engagierte Familie erfolgreich neue Geschäftsfelder erschlossen. Georg Anton Martin, spätestens seit dem Tod des Vaters 1887 Mitbesitzer der Martinsbräu, war verheiratet mit Gretchen Martin, geb. Lermann (1868-1952), die aus dem konkurrierenden Bürgerlichen Brauhaus stammte. Das führte unvermeidlich zu Konflikten und er suchte sicher schon aus diesem Grund ein neues Betätigungsfeld.

Ab 1898 entstand so das Elektrizitätswerk an der Hafenlohr zwischen Hafenlohr und Windheim, 1900 schied Georg Anton Martin aus der Martinsbräu aus. Das Werk entstand an der Grenze der Windheimer und Hafenlohrer Gemarkung an der Stelle, die zuvor Jahrhunderte lang als Scheitplatz genutzt worden war. Bis dahin war nämlich das Holz aus den Wäldern um die Hafenlohr mit dem Bach geflößt worden. Dies gehörte nun endgültig der Vergangenheit an.

Um die nötige Wasserkraft zum Antrieb der Turbine zu gewinnen, musste von der damaligen Väth-Mühle in Windheim ein 870 Meter langer neuer Mühlenkanal angelegt werden. 70 Arbeiter sollen beim Bau des Kanals beschäftigt gewesen sein. Nachdem noch die Stromleitungen gebaut und die Versorgungsverträge abgeschlossen waren, begann das Elektrizitätswerk zur Jahreswende 1902/03 Strom zu liefern.

1903 floss der Strom

Marktheidenfeld wurde gleich nach Betriebsaufnahme mit Strom beliefert. Am 20. Juli 1902 wurde zur Stromlieferung ein Vertrag auf 50 Jahre vereinbart, der nach Einwänden des Bezirksamtes korrigiert und durch eine Neufassung am 26. Dezember 1902 ersetzt wurde. Die Arbeiten waren zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend abgeschlossen. Zwei Standorte für Transformatorenhäuschen waren am 24. August 1902 von der Gemeinde zugesagt worden. Seit 6. Januar 1903 gab es in der Marktgemeinde Strom und schon bald eine elektrische Beleuchtung der Ortsstraßen.

Am 8. März 1903 wurde ergänzend ein Vertrag über neun ganznächtige und 24 halbnächtige Glühlampen abgeschlossen, mit denen die seit 1873 bestehenden Petroleumlampen abgelöst wurden. Die öffentliche Beleuchtung der Straßen steht überall am Anfang der Elektrifizierung der Gemeinden. Seit 1. Dezember 1904 gab es auch elektrisches Licht in der katholischen Pfarrkirche. Einzelverträge für die Beleuchtung des Krankenhauses und der Bahnhofstraße und die Errichtung weiterer Straßenlampen folgten (1904 bzw. 1906).

Die staatlichen Gebäude wurden ab 1912, das Rat- und Schulhaus ab 1913 mit Strom versorgt. Und schon bald kamen die Geschäfts- und viele Privathäuser hinzu. Als während des 1. Weltkriegs das Petroleum immer knapper wurde, erfreute sich die elektrische Beleuchtung immer größerer Beliebtheit. 1922 gab es schon 52 Straßenlampen. Die gemeindliche Straßenbeleuchtungsanlage ging im April 1923 an die Kreis Elektrizitäts-Versorgung Unterfranken über, die seit 1923 ein Betriebsbüro in Marktheidenfeld unterhielt. Eine neue Straßenbeleuchtung mit 25 Lampen wurde erstellt.

Hinter dem damaligen Bezirksamtssitz Marktheidenfeld wollten die anderen Gemeinden nicht zurückstehen. Schließlich waren es 16 Ortschaften bzw. Gemeindeteile, die vom Überlandwerk Martin mit Strom versorgt wurden. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ergibt sich folgender Versorgungsbereich: Hafenlohr, Windheim, Marktheidenfeld 1903; Bergrothenfels, Rothenfels 1906; Marienbrunn, Glasofen 1916; Bahnhofsgebiet Marktheidenfeld, Eichenfürst 1916; Altfeld, Michelrieth 1918/19, Erlenbach, Karbach, Roden, Birkenfeld 1918/19, Urspringen 1920. Der schnell gewachsene Betrieb verlangte zunehmend Fachkenntnisse. Dafür stand Georgs Sohn Heinrich (1890-1957), der von Beruf Elektroingenieur war.

Der Bedarf an Strom wuchs schnell an und damit nahmen die Schwierigkeiten bei der Belieferung zu. Als im heutigen Regierungsbezirk Unterfranken die Kreis AG gegründet wurde, ging man auf die bestehenden Überlandgebiete zu. Als die Kreis AG im November 1920 mit Baumaßnahmen begann, wurde die Mühle „Alter Eisenhammer, Woernitz am Lohrbach“ gepachtet und als erste Gemeinde die Stadt Lohr mit Strom versorgt. Auch mit Georg Martin wurden Gespräche wegen eines Erwerbs seines Überlandgebietes aufgenommen. Im Februar 1921 kam es zum Verkauf. Die Kreis AG trat als Rechtsnachfolger in die bestehenden Verträge ein. Vereinbart wurde beim Verkauf, den im Hafenlohrer Elektrizitätswerk gewonnenen Strom in das Versorgungsnetz einzuspeisen.

Elektrizitätswerk wurde zur Gummimühle

Zur Versorgungssicherheit wurden in Hafenlohr eine Dampfmaschine (Lokomobile) und ein Dieselmotor installiert. Als der Strombezug der Kreis AG durch Fernleitungen sichergestellt werden konnte, wurde 1924 die Eigenerzeugung mittels Lokomobile im Werk Martin eingestellt. Im bisherigen Elektrizitätswerk begann damit eine Neuausrichtung. 1925 wurde ein Gummifeinmahlwerk installiert und für das Anwesen setzte sich die Bezeichnung Gummimühle durch. Aber weiterhin wurde auch Strom erzeugt. Verantwortlich war dafür ab 1927 Georg Martins Sohn Heinrich und ab 1957 der Enkel Horst Martin. Im April 1972 wurde das Anwesen verkauft, die Stromerzeugung aber blieb bis heute unter den jeweiligen Besitzern erhalten.

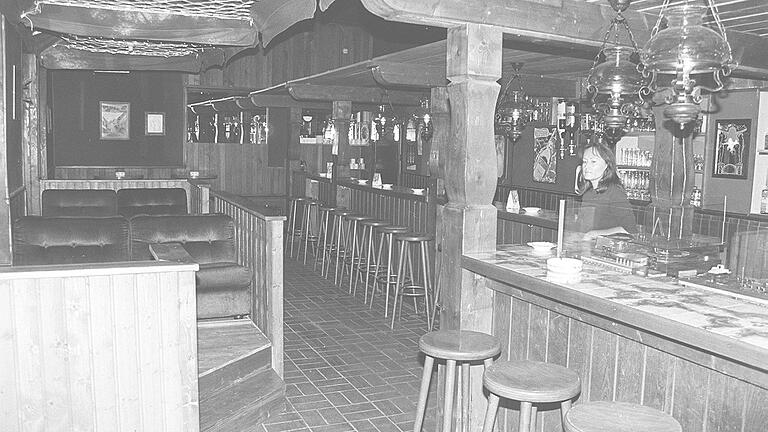

Nicht zu vergessen: Von 1978 bis 2004 war im Elektrizitätswerk bzw. der Gummimühle unter der Bezeichnung „Waldschlösschen“ eine weithin bekannte Disco untergebracht.

Wenn man über den Elektrizitätswerksgründer Georg Martin schreibt, darf man seine kommunalpolitische Leistung in Marktheidenfeld nicht vernachlässigen. Vom 1. Januar 1906 an amtierte er als Beigeordneter, das heißt als Stellvertreter, des damaligen Bürgermeisters Michael Ludwig (1893-1913). Als dieser im Dezember 1913 verstarb, wurde er am 21. Januar 1914 zu seinem Nachfolger gewählt. Bei der Wahl 1919 wurde er in seinem Amt bestätigt.

Während der gesamten Zeit des 1. Weltkriegs und in der unmittelbaren Nachkriegszeit, beides Zeiten mit zahlreichen besonderen Herausforderungen, trug er die Verantwortung für die Geschicke seiner Gemeinde. Am 31.12. 1920 trat er aus gesundheitlichen Gründen von diesem Amt zurück. Die Doppelbelastung als Elektrizitätswerkbesitzer und Bürgermeister hatten seiner Gesundheit zugesetzt. Am 5. November 1943 verstarb Georg Martin im Alter von 77 Jahren.

Quellen: Zeitungsartikel von Michael Deubert; Charly Fischer, Es klappert die Mühle am rauschenden Bach!, in: HALO 01/2016 , S. 6-9; Geschäftsberichte der Kreis AG 1920, 1921, 1929. Stadtarchiv Marktheidenfeld.

Zum Autor: Dr. Leonhard Scherg war von 1984 bis 2008 Bürgermeister von Marktheidenfeld, er ist Kreisarchivpfleger für den Altkreis Marktheidenfeld und Rothenfels.

Lesetipp: Den Einstieg in die Serie verpasst? Die bisher erschienenen Serienteile finden Sie unter /dossier/geschichte-der-region-main-spessart/