An diesem Freitag hieven die Lohrer sich wieder die Figuren ihrer traditionellen Karfreitagsprozession auf die Schultern. Im Rhythmus der Trommeln und Trauermärsche ziehen sie durch die Altstadt, in Erinnerung an das Leid und Sterben Christi, an die Endlichkeit des Lebens – und im Sinne einer sehr lebendigen Tradition.

Tausende Besucher säumen jedes Jahr die Straßen, um die jahrhundertealte Prozession mitzuerleben. Denn Lohr ist einer der wenigen Orte in Deutschland, an dem diese einst weit verbreitete Form der bildlichen Darstellung der Ostergeschichte bis heute überdauert hat.

Die Entstehung und Entwicklung der Figuren liegt in weiten Teilen im Dunkeln. Über die Jahrhunderte wurde nur wenig dokumentiert, und vieles davon ging mit der Zerstörung des Würzburger Diözesanarchivs im Zweiten Weltkrieg verloren. Umso wertvoller ist das Engagement des Förderkreises Lohrer Karfreitagsprozession, der sich nicht nur um den Erhalt kümmert, sondern auch eine Zertifizierung als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe anstrebt. Dafür wurden neue historische Recherchen angestoßen, doch vieles wird sich wohl nie vollständig klären lassen. Das muss allerdings kein Manko sein. Denn die Prozession ist keine museale Reproduktion. Sie lebt – und erneuert sich stetig.

In 13 Stationen erzählt sie den Weg Jesu vom letzten Abendmahl bis zum Kreuz. Den Abschluss bildet Jonas im Walfisch, als Vorausblick auf die Auferstehung in der Osternacht. Wir stellen die prägendsten Figuren vor.

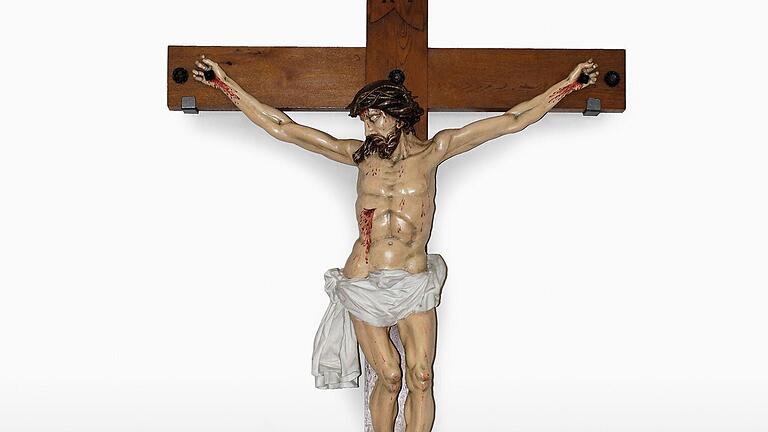

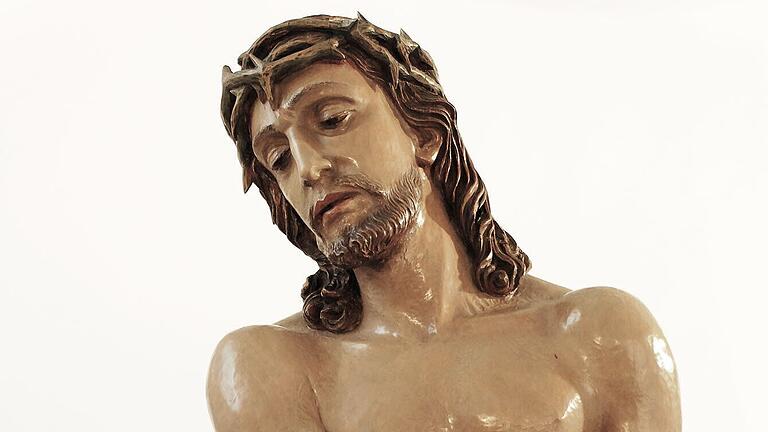

Die zentrale Figur: Das große Kreuz

Das große Kreuz ist die zentrale Figur der Lohrer Karfreitagsprozession. Es ist die größte und schwerste der 13 Figuren. Das spiegelt die inhaltliche Bedeutung der Szene wider: Jesus am Kreuz ist das Bild, auf das alle vorherigen Stationen hinführen. Fünf Träger sind nötig, um das 3,18 mal 1,65 Meter große Kreuz zu tragen. Noch einmal herausfordernder wird die Aufgabe, weil das Kreuz nicht flach, sondern schräg getragen wird. Dem Kreuz voraus gehen fünf weiß gekleidete kleine Mädchen. Das große Kreuz ist auch die älteste Figur, für die ein Stiftungsdatum überliefert ist. Es sei 1734 von der damals in Lohr blühenden Schiffbauerzunft und den Zimmerleuten gestiftet worden, schrieb Lokalhistoriker Karl Anderlohr in seiner Übersichtsarbeit zur Prozession.

Die leichtesten Figuren: Die Verspottung und die Gefangennahme

Die leichtesten Figuren der Prozession sind nach Einschätzung Joachim Salzmanns, Vorsitzender des Förderkreises Lohrer Karfreitagsprozession, die Stationen Verspottung (im Bild) und Gefangennahme. Die beiden Figuren sind als Mannequins aus Stoff gestaltet, während die anderen aus Holz gearbeitet sind. Ihr genaues Gewicht ist nicht bekannt – das Projekt, alle Figuren zu wiegen, ist eine logistische Herausforderung, die der Förderverein noch nicht angegangen ist. Dennoch sind die beiden Figuren nicht leicht zu tragen: Durch ihre Höhe von mehr als zwei Metern liegt der Schwerpunkt hoch und die Figur gerät leicht ins Schwanken. In den 1930er Jahren gab es Projekte für eine Neugestaltung der beiden Figuren. Diese sind bislang aber nicht umgesetzt worden.

Die jüngsten und die ältesten Teile: Die Zunftstangen

Die jüngsten und die ältesten Bestandteile der Prozession finden sich unter den Zunftstangen. Sie werden bis heute mitgeführt – als Erinnerung an die historische Struktur der mittelalterlichen Zünfte, die die Prozession lange Zeit prägten. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war jede Station einer oder mehreren Berufsgruppen zugeordnet. Diese organisierten eigenverantwortlich die Pflege ihrer Figur und stellten die Träger für die Karfreitagsprozession. Mit dem allmählichen Verschwinden der Zünfte übernahmen andere, nicht mehr zünftig organisierte Berufsfelder diese Aufgaben. Heute kommen die Träger aus der gesamten Region – auch über Lohr hinaus. In der Auflösungsphase ließen einige Zünfte von ihrem verbleibenden Vermögen noch eine neue Zunftstange schnitzen. Diese Stangen erinnern jedes Jahr an Karfreitag an die vergangene Bedeutung der alten Berufe.

Die modernste Bildsprache: Die Kleiderberaubung

Eine modernere Bildsprache zeigt sich in der heute als "Kleiderberaubung" betitelten Figur. Der Lohrer Künstler Hermann Amrhein hat die Skulptur 1950 aus Lindenholz geschnitzt. Ein Lohrer Sägewerksbesitzer schenkte sie in den 60er Jahren der Pfarrei für die Prozession.

Klein und leicht: Die Pietà

Klein und leicht zu tragen präsentiert sich die Figurengruppe der Pietà, Maria mit ihrem toten Sohn. Die beiden Figuren sind nur 80 Zentimeter breit und 135 Zentimeter hoch. Das kommt den Mädchen und jungen Frauen entgegen, die diese Skulptur auf ihre Schultern nehmen. Geschaffen hat die Pietà vermutlich der aus Lohr stammende Bildhauer Wilhelm Driesler (1854 bis 1910). Vorbild für die Gestaltung der Pietà war dem Lohrer Lokalhistoriker Karl Anderlohr zufolge ein Bild des Niederländers Rogier van der Weyden.

Der jüngste Neuzugang: Jona im Walfisch

Der jüngste Neuzugang der Figurenfolge ist Jona im Walfisch. Der Lohrer Dekan Karl Haller, der die Prozession in der Mitte des 20. Jahrhunderts über Jahrzehnte geprägt hat, stiftete die Skulptur 1993. Geschnitzt hat sie Horst Eis in Lappersdorf nach einem Vorbild aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Jona soll die Auferstehung als Ziel des Leidens und Sterbens Christi darstellen. Eine Figur des auferstandenen Christus wurde aus liturgischen Gründen verworfen – sie darf erst in der Osternacht gezeigt werden.