Er kam erst aus der Distanz auf das Thema. Gewann erst wieder zurück in Deutschland diesen besonderen Blick. Anderthalb Jahre lang hatte Max Ernst Stockburger in Hiroshima gearbeitet und gelebt. Die japanische Hafenstadt, über der am 6. August 1945 eine amerikanische Atombombe explodierte – kein gewöhnliches Ziel für einen DAAD-Stipendiaten aus Deutschland.

Den Umgang der Bewohner mit der Geschichte, mit dem Ort, der das Grauen erlebt hatte – Max Ernst Stockburger empfand ihn so faszinierend wie verstörend. Im Friedenspark, wo nahe der Abwurfstelle die Ruinen der seither sogenannten Atombombenkuppel an die Zerstörung erinnern, kommen die Menschen zum Picknick zusammen. Mitten drin, wo 70 000 Menschen starben, „findet das Leben statt“, erzählt der Fotograf.

So präsent die Folgen der ersten Atombombe in Hiroshima heute sind – Stockburger ging dort in seiner Arbeit einer anderen Frage nach: „Wie groß ist der amerikanische Einfluss in Japan?“ Den Spuren – und Stereotypen – der US-Amerikaner war Stockburger, Jahrgang 1988, schon in seiner Heimatstadt Schweinfurt nachgegangen: Die USA lagen gleich hinterm Zaun. Ganz in der Nähe seines Elternhauses gab es in der Garnison der US Army diese andere, faszinierende fremde Welt. Als die Auflösung der US Base beschlossen war und ab 2012 nach und nach mehr Soldaten abgezogen wurden, begann der junge Fotograf, alles zu dokumentieren.

Als im September 2014 in den Ledward Barracks die Amerikaner beim letzten Fahnenappell die Sternenbanner einrollen, hat Stockburger, inzwischen Student in Hannover, 40 Rollen Film à 100 Bilder zusammen.

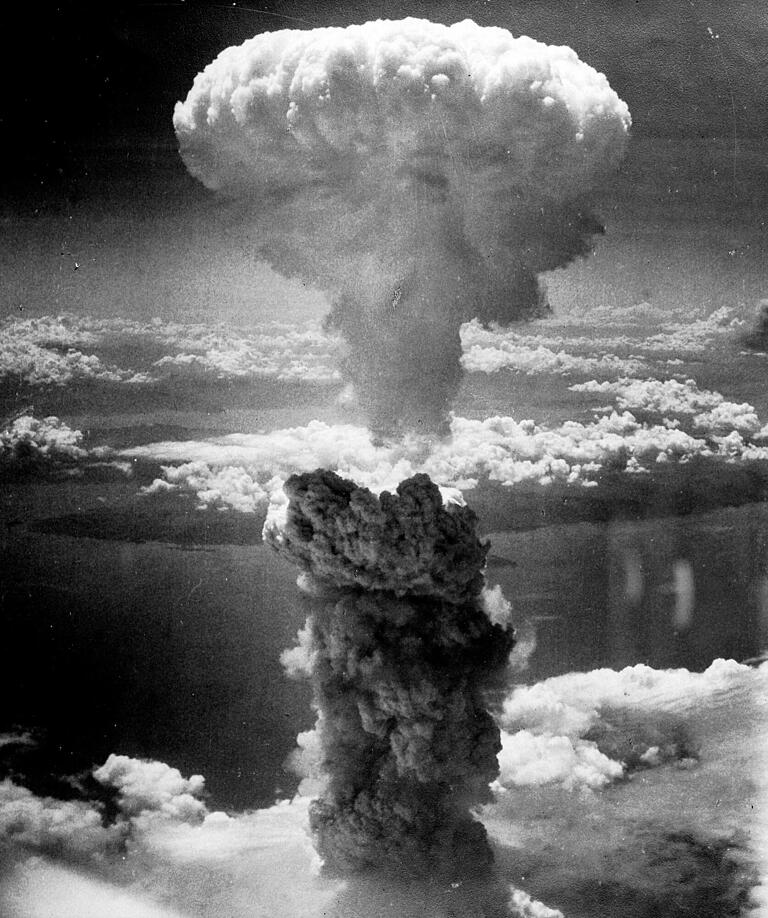

Dann sind die Amerikaner weg, Max Ernst Stockburger geht nach Japan. Und ist völlig überrascht, „wie amerikanisch es dort ist“. Ausgerechnet in Hiroshima. Ausgerechnet dort, wo nach der Explosion von „Little Boy“, diesem Instrument des Massenmordes, die schallschnelle Druckwelle Häuser zerfetzte, Fensterscheiben in winzige tödliche Geschosse verwandelte. Wo die Hitze des glühend weißen Feuerballs noch viele Kilometer entfernt die Haut versengte. Wo die nukleare Strahlung noch Wochen, Jahre, Jahrzehnte später tötete. Und doch entdeckt und findet der Schweinfurter genau dort wieder Amerika. Ein halbes Jahr lang fährt er mit dem Roller durch die Gegend, fotografiert und offenbart: „Man kann Japan verschwinden und aussehen lassen wie die USA.“

Zurück in Deutschland, zieht Max Ernst Stockburger nach Berlin und eröffnet ein Pop-up-Restaurant. "Hiroshima mon amour" nennt er den kleinen japanischen Laden, inspiriert vom französischen Film über die Stadt und die Bombe. Es gibt nur "Okonomiyaki", in Hiroshima eine lokale Spezialität: eine Art Crepe mit fein geschnittenem Kohl, Buchweizennudeln, Fleisch . . . Zwei Jahre macht er das, dann packt ihn wieder die Fotografie, in Bielefeld fängt er den Master an.

Und Hiroshima, die Geschichte der Atombombe, lassen ihn nicht mehr los. Aus der Distanz wird ihm bewusst, wie Nähe und Trennung beim „Manhattan Projekt“ und seinen zerstörerischen Folgen in Hiroshima und Nagasaki in bizarrem Verhältnis stehen. In der öffentlichen Wahrnehmung in Japan und in den USA, in den erhaltenen Bildern, in den Narrativen der beiden Nationen.

Am meisten fasziniert ihn „die Tatsache, dass die Bombe selbst das einzige physische Bindeglied zwischen den Laboratorien des Manhattan Projektes in Los Alamos und den zerstörten Städten ist“. Bis auf den Physiker Luis Walter Alvarez sei kein Wissenschaftler, kein Militär – „und auch kein Opfer“ – je an beiden Orten gewesen. Hiroshima, die Atombombe – sie wurden eine Obsession. Stockburger suchte und sichtete mit dem Blick des Dokumentarfotografen alte Bilder. Und merkte, „dass es inhaltlich und visuell immer wieder ähnliche Motive gibt“.

Da sind zum Beispiel die gläsernen Klumpen geschmolzenen Sands, die im Juli 1945 in der Wüste von New Mexico entstanden, bei der ersten Atombomben-Zündung der Welt. Sie erinnerten Stockburger an Fotos aus Hiroshima: von geschmolzenem Glas, von Nähnadeln, die durch die Hitze bizarr zu Klumpen verschweißt waren.

Beginn einer jahrelangen Recherche und einer Tour durch die Archive: 60 000 Fotografien rund um die Entstehung, den Abwurf und die Folgen der Atombombe hat Max Ernst Stockburger gesichtet und gesammelt. Sechs Monate reist der Weltenbummler mit unterfränkischen Wurzeln mit seinem Volvo durch die Vereinigten Staaten, zu allen großen Produktionsstätten des Manhattan-Projektes, für das weit mehr als 100 000 Menschen arbeiteten. Durchforstet ein Dutzend Regierungs- und Uni-Archive auf der Suche nach Bilddokumenten.

Auch nach Hiroshima reist er noch einmal. Es entstand eine Arbeit, die „zusammenführt, was sonst nicht zusammenfindet“. Wieder geht es um die Frage von Macht, um die mediale und militärische Hegemonie der USA. „The Missing Link“, nennt der 32-Jährige das Ergebnis. Gerade hat er zum Abschluss des Masters eine Ausstellung konzipiert. Im Herbst wird sie im niederländischen Breda beim Fotofestival zu sehen ein.

Querverweise. Gegenüberstellungen. Visuelle Parallelen, Ähnlichkeiten des Konträren. Max Stockburger hat bildlich verbunden, was getrennt ist. Immer mit der Idee, die beiden Geschichtsbilder und die beiden Narrative, die die Gegenseite jeweils aussparen, zusammenzubringen. Hier die Zerstörung, da der technologische, wissenschaftliche Erfolg? Die Gerechtigkeitsfrage stellt er bewusst nicht. Er lässt die Bilder sprechen.

P.S.: Im Herbst wird sich Max Ernst Stockburger übrigens wieder für ein Jahr nach Japan aufmachen. Der Schweinfurter hat - als einziger deutscher Künstler - ein Forschungsstipendium an der Tokyo University of Arts bekommen.

- Der Fotograf erzählt: Max Ernst Stockburger über sein Projekt "Missing Link"