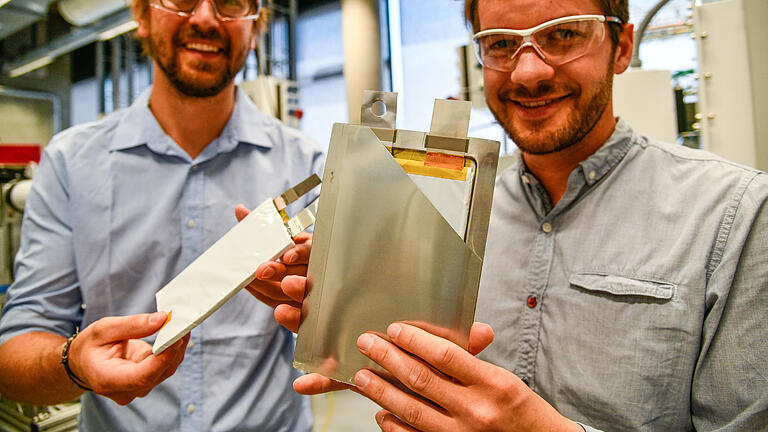

Auf dem dritten Energiegipfel Mainfranken-Tauberfranken drehte sich alles um Speichertechnologien, allen voran Batterien. "Es gibt keine Energiewende ohne leistungsfähige Energiespeicher", machte Hausherr Gerhard Sextl schon in seiner Begrüßung deutlich. Sextl ist Leiter des Fraunhofer Instituts für Silicatforschung (ISC) in Würzburg, das sich unter anderem der Batteriezellenforschung verschrieben hat.

Warum es auch um die alten Blei-Batterien geht

Der Trend geht derzeit vor allem in der Elektromobilität eindeutig in Richtung Lithiumionen, aber auch sogenannte Redox-Flow-Stromspeicher sind auf dem Vormarsch. Sie sind laut Fraunhofer-Institut sehr effizient und langlebiger als herkömmliche Batterien.

"Wir befassen uns zudem nach wie vor mit Blei-Säure-Batterien. Denn zum einen sind sie am weitesten verbreitet, zum anderen wurde daran viele Jahrzehnte lang kaum geforscht. Deshalb lässt sich hier noch viel herausholen", betonte Sextl, der auf ein weiteres Problem hinwies: "Solange das giftige Blei im Kreislauf verbleibt, muss es nicht der Umwelt zugeführt oder entsorgt werden."

Doch das Aufkommen der E-Mobilität sorgt aktuell für viel Forschungsdynamik bei Lithiumionen. Getüftelt wird derzeit am Typ der vierten Generation, die sogenannten Festkörperbatterien ohne brennbare Flüssigkeiten. "Hier ist der Elektrolyt in der Mitte ein Feststoff. Die Gesamtenergiedichte der Zelle ist außerdem deutlich höher. Diese Batterien werden eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern ermöglichen", erläuterte Victor Trapp.

Der ISC-Leiter für Marketing und Vertrieb legte sich fest: "Die Batteriezelle ist der neue Verbrennungsmotor." Gleichzeitig warnte Trapp: "Europa und gerade die deutsche Automobilindustrie drohen den Anschluss zu verlieren, wenn die Batteriezellenproduktion so asienlastig bleibt. Diese Schlüsseltechnologie wird kein reiner Zukauf-Posten."

Das war auch als deutlicher Fingerzeig in Richtung Politik zu verstehen. Kürzlich hat Bundesforschungsministerin Anja Karliczek bekannt gegeben, dass eine mit 500 Millionen Euro vom Bund geförderte Batteriezellenfabrik nach Münster kommt. "Sie hätte auch in Augsburg oder Ulm landen können", sagte Frank Messerer, leitender Ministerialrat beim Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Er erinnerte, dass sein Minister Hubert Aiwanger bereits kurz nach seiner Amtsübernahme einen Energiegipfel einberufen habe.

Auf der Würzburger Veranstaltung, die von den Industrie- und Handelskammern (IHK) in Würzburg und Heilbronn organisiert worden war, waren auch stationäre Energiespeicher ein großes Thema. Sie könnten mehr als nur Batterie und Strom, betonte Urban Windelen, Geschäftsführer des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) in Berlin. Er unterstrich auch die hohe Sicherheit der sogenannten Hausspeicher.

"Dezentral erzeugte Energie sollte dezentral genutzt werden", forderte Windelen. Vorratshaltung sei eines der ältesten Prinzipien der Menschheit. "Da gehört ein neuer regulatorischer Rahmen gesetzt." Der BVES-Geschäftsführer kritisierte in diesem Zusammenhang, dass Energiespeicher ins Erneuerbare Energie Gesetz (EEG) fielen. "Speicher sind mit vielen Gebühren belastet. Erst wenn wir sie entlasten, werden auch mehr davon gebaut."

In Deutschland gibt es im Übrigen daneben schon lange riesige Speicher, die nicht auf der Batterietechnik beruhen. Die hiesigen Pumpspeicherkraftwerke können rund 7000 Megawatt vorhalten. Daneben existiert eine bereits sehr fortschrittlich entwickelte Technologie, die bislang kaum zum Einsatz kommt: Brennstoffzellen. Sie werden mit Wasserstoff betrieben.

Welche Rolle Wasserstoff einnehmen könnte

Michael Felderhoff brach in Würzburg eine Lanze für diese Energieform. Er ist Forscher am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, das nur aus historischen Gründen noch so heißt. Die einseitige Konzentration auf batteriebetriebene Elektromobilität sei ein großer Fehler, gab Felderhoff zu bedenken und zählte allerhand Fortbewegungsmittel auf, die bereits mit Wasserstoff laufen – überwiegend in Asien: das Auto natürlich, aber auch Lastwagen, Gabelstapler und sogar U-Boote.

"Diesel und Benzin sind unschlagbar, was Gewicht und Volumen angeht. Doch dann kommt schon Wasserstoff", so Felderhoff. Darüber hinaus habe man hier eine große Bandbreite an Speicher- und Transportmöglichkeiten. "Im Ruhrgebiet ist seit langem eine Wasserstoffpipeline im Einsatz." Theoretisch könne man hierfür auch auf das Erdgasnetz in Deutschland zurückgreifen.

Die Diskussionen beim Würzburger Energiegipfel haben jedenfalls eines gezeigt: Es besteht noch viel Forschungsbedarf, der sich nicht auf eine Technologie konzentrieren sollte.