Eigentlich könnte alles so einfach sein - und drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: erstens auf einem Acker Landwirtschaft betreiben, zweitens dort gleichzeitig grünen Strom erzeugen und drittens einen Zankapfel aus dem Weg räumen. Solche Lösungen gibt es schon: Solarparks auf freiem Feld, unter denen die Bauern ihrer Arbeit nachgehen. Doch der Teufel steckt im Detail.

Agri-Photovoltaik heißt das Zauberwort, kurz Agri-PV. Das sind spezielle Anlagen für Sonnenstrom auf Äckern oder Plantagen. Weil ihre Module in der Höhe angebracht werden, ziehen sie vielen Kritikern der herkömmlichen Solarparks in einer Hinsicht den Zahn.

Auf was die Firma Gillig und Keller aus ist

Denn oft die Klage zu hören, dass die auch in Mainfranken immer häufiger zu sehenden Freiflächen-Photovoltaikanlagen wertvollen Ackerboden unbrauchbar machen, weil unter den Modulen keine bis wenig Landwirtschaft möglich sei. Genau hier setzt Agri-PV an.

Gemeinsam mit seinen Söhnen Andreas (36) und Johannes (34) ist Erwin Keller (67) aus dem mittelfränkischen Uffenheim drauf und dran, in der Region ein Pionier für Agri-PV zu werden.

Eigentlich ist seine Firma mit ihren 100 Beschäftigten in Franken in erster Linie für den Bau von Ställen und landwirtschaftlichen Hallen bekannt. Aber auch die Planung von Windrädern gehört mittlerweile zum Repertoire, wenngleich am Rande.

Vor wenigen Jahren schien für Erwin Keller die Sonne auch über der Erzeugung von Solarenergie. Wegen seiner unternehmerischen Nähe zur Landwirtschaft und seiner Neigung zu alternativer Energie sah er früh die Notwendigkeit, dass beides parallel funktionieren muss: Ackerbau und Photovoltaik.

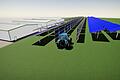

Also entwarf Keller mit seinen Söhnen eine Agri-PV-Anlage, deren Module sich per digitalem Knopfdruck senkrecht stellen lassen. Auf diese Weise kann der Bauer mit seinem Traktor zwischen den Reihen durchfahren und sein Feld bestellen.

Ist er damit fertig, dreht er die Module mit Hilfe einer Smartphone-App wieder in Richtung Sonne. Automatisch in die Senkrechte gehen die Module zum Beispiel bei Regen, um das Wasser auf den Boden zu lassen.

Wenn es glattläuft, kann Keller auf einem Acker neben seinem Firmengelände Mitte 2022 mit dem Bau einer Testanlage beginnen. Auf 1,5 der insgesamt 3,1 Hektar Fläche will der Unternehmer seine schwenkbaren, auf Metallgestänge montierten Module installieren und grünen Strom erzeugen.

Eine wichtige Hürde hat Keller vor wenigen Tagen genommen: Der Uffenheimer Stadtrat sagte deutlich Ja zu den Agri-PV-Plänen und brachte dafür einen Bebauungsplan auf den Weg. Bis auf Weiteres tüftelt Keller mit seinen Söhnen noch an einem Prototyp der Anlage, der auf dem Hof des Stahlbaubetriebs steht.

Dabei geht es nicht nur ums Technische. Fast ebenso wichtig ist die Frage, welche Art von Landwirtschaft unter den Modulen möglich ist. Denn nicht jede Pflanze verträgt Schatten. Außerdem ist zu klären, was zwischen den Metallstangen der Module machbar ist, wo die Traktoren nicht oder schlecht hinkommen.

Alles Fragen, auf die die Kellers mangels Fachwissen noch keine Antworten haben. Also haben sie sich nach eigener Aussage mit der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim bei Würzburg zusammengetan. Auch das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg sei im Boot, so Erwin Keller. "Wir sind aber noch offen, Partner zu finden", ergänzt Sohn Johannes.

Antworten auf die offenen Fragen der Uffenheimer dürfte das ISE zuhauf haben. Denn mittlerweile beschäftigten sich dort 40 Fachleute mit den Solarparks der anderen Art. Im Hinterland des Bodensees begleitet das Institut seit gut fünf Jahren auf einem Demeter-Bauernhof eine Agri-PV-Pilotanlage.

Wie effizient der Ackerboden mit Agri-PV genutzt werden kann

Eine der Erkenntnisse: Gerade im heißen Sommer 2018 habe sich die Kombination aus Solarenergie und Schatten als großer Vorteil der Agri-PV-Anlage erwiesen. Im Vergleich zur rein landwirtschaftlichen Nutzung sei mit Hilfe der Anlage die Effizienz des Ackerbodens um etwa 80 Prozent gesteigert worden.

Allerdings sehen die ISE-Fachleute eine große Herausforderung in der Praxis: Das deutsche Recht kenne keine Doppelnutzung von Ackerboden. Insofern gebe es Probleme mit Fördergeldern für die Bauern. Auch "wird das Landschaftsbild durch die Anlagen beeinträchtigt", heißt es in einem ISE-Leitfaden zu Agri-PV vom Oktober 2020. Von Fall zu Fall müsse zudem geklärt werden, wie das auf die Module fallende Regenwasser genutzt wird.

Was die Landesanstalt in Veitshöchheim von Agri-PV hält

In der Landesanstalt in Veitshöchheim ist Obstbau-Experte Alexander Zimmermann angetan von Agri-PV und vor allem von dem Uffenheimer Projekt: "Für uns wäre das sehr interessant." Es habe einen ersten Kontakt mit der Firma Gillig und Keller gegeben, man sei "auf Tuchfühlung".

Was unter Agri-PV-Anlagen angebaut werden kann, ist für Zimmermann ein "sehr neues Thema". Die Landesanstalt sei in ein weiteres Vorhaben dieser Art im Raum Augsburg eingebunden. Überhaupt gibt es nach Ansicht des Obstbau-Experten in Deutschland "ein bisschen Nachholbedarf" bei Agri-PV. Andere Länder seien weiter.

Agri-PV und Weinbau in Franken: Passt das?

Interessant ist für Zimmermann unter anderem die Frage, ob die Solarmodule gerade für den Anbau von Beeren Vorteile bieten, müssten diese Kulturen doch eher beschattet werden. Auch der Weinbau biete sich an. Denn gerade in den besonders sonnenreichen Sommern der vergangenen Jahre habe sich gezeigt, dass mehr Zucker als üblich in den Trauben gebildet wurde, was den Alkoholgehalt im Wein nach oben getrieben habe.

Das sei nicht im Sinne der Winzer gewesen. Deshalb könne auch hier Beschattung zum Beispiel durch Agri-PV-Module sinnvoll sein, so Zimmermann. Mit der Firma Gillig und Keller habe er das bereits angesprochen.