Das ist Afrika? Diese liebliche Hügellandschaft und das satte, strahlende Grün auf den Feldern? Diese breiten, sauber geteerten Straßen und die vielen Kräne, die in den Himmel wachsen und einen ungeheuren Bauboom dokumentieren? Blau lackierte Mülleimer ermahnen die Menschen an jeder Straßenecke mit dem Schriftzug „Keep Kigali clean“ – „Haltet Kigali sauber“. Und tatsächlich: Die Bürgersteige sind blitzblank gefegt, keine Zigarettenstummel liegen auf dem Boden, kein Kaugummi, nichts.

Ja, das ist Afrika. Ruanda. Mit Kigali als der vielleicht saubersten Hauptstadt der Welt. Man kennt das ostafrikanische Land, das etwas kleiner ist als Brandenburg, vor allem als Schauplatz eines der furchtbarsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte: Als 1994 die Mehrheit im Land, die Hutu, Jagd auf die Minderheit, die Tutsi, machen, die sie Kakerlaken nennen und die sie ausrotten wollen. Sie hacken ihre Landsleute mit Macheten und Äxten in Stücke – Männer, Frauen und Kinder, Greise, Schwangere, Behinderte. Sie schlagen ihren Nachbarn oder den Kollegen mit nagelbesetzten Holzknüppeln die Köpfe ein, ertränken sie in der Fäkaliengrube oder verbrennen sie bei lebendigem Leib in den Kirchen, in denen sie Zuflucht gesucht haben.

Vergewaltigen, foltern, verstümmeln. Und die ganze Welt schaut zu.

Nach 100 Tagen Blutrausch sind fast eine Million Menschen abgeschlachtet, 3,8 Millionen sind auf der Flucht. Jeder in Ruanda ist vom Genozid betroffen, jeder hat entweder Opfer in der Familie oder Täter. 22 Jahre ist der Völkermord jetzt her, der durch die Ermordung von Präsident Juvenal Habyarimana ausgelöst worden ist. Erst 22 Jahre.

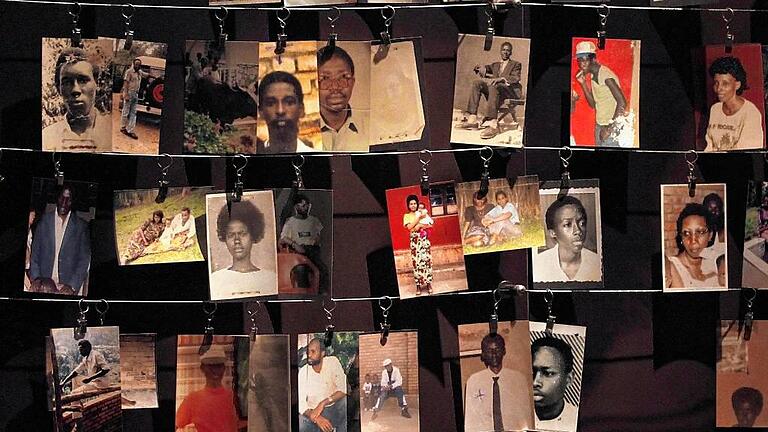

Wenn man heute in der Genozid-Gedenkstätte Gisozi in Kigali steht, wo im Garten eine Viertelmillion Leichen in einem Massengrab beerdigt sind und schonungslose Fotos, Berge von Schädel, Oberschenkelknochen und blutigen Kleidungsstücken an jene grausamen Tage erinnern, gehen einem diese Fragen nicht aus dem Kopf: Wie kann ein Volk nach diesem unfassbaren Massaker so friedlich zusammenleben? Die rund 300 000 überlebenden Opfer des Genozids Seite an Seite mit den Tätern? Und wie kann aus einem armen Land voller Feinde dieser aufstrebende, saubere, sichere Staat werden? Das Singapur Afrikas, wie Ruanda anerkennend genannt wird.

„Wir haben keine andere Wahl, als zusammenzustehen“, sagt Bischof John Rucyahana, der Präsident der Nationalen Kommission für Einheit und Versöhnung. Eine Einrichtung, die die staatlich verordnete Versöhnung und die Aufarbeitung des Völkermords organisiert und die Stimmung in der Bevölkerung dokumentiert. Die Kommission veröffentlicht einmal im Jahr das „Ruandische Versöhnungsbarometer“. Es hat Anfang des Jahres ergeben, dass ein Großteil der Menschen Gerechtigkeit empfinde und Vertrauen in die Regierung habe. Trotzdem befürchten 22 Prozent von ihnen, es könne wieder zu einem Genozid kommen. Und 40 Prozent erleben in ihrem Umfeld immer noch rassistisch begründete Vorurteile.

Der Bischof sieht den ruandischen Staatspräsidenten Paul Kagame als den Friedensstifter in Ruanda. „Wir haben einen guten, einen starken Führer“, sagt er. Kagame hat an der Spitze der Tutsi-Rebellenarmee „Ruandische Patriotische Front“ das Land nach dem Massenmord wieder unter Kontrolle gebracht und ist heute die große, im Land sehr beliebte Führungsfigur. Im Ausland ist er umstritten. Manche sehen den 58-Jährigen zwar als vorbildlichen Modernisierer, der erfolgreich Hilfsgelder anwirbt und ausländische Investoren ins Land lockt.

Andere sehen ihn aber als autoritären Alleinherrscher, der diktatorisch regiert, weder Pressefreiheit noch Opposition zulässt und hart gegen seine Kritiker durchgreift.

Fakt ist, dass Kagame das Land bislang ruhig und politisch stabil hält mit seiner strikten Parole, dass es keine Hutu und keine Tutsi mehr gibt, sondern nur noch Ruander. Doch jedes Kind weiß, aus welcher Gruppe seine Familie stammt – auch wenn offiziell nicht mehr in die beiden Gesellschaftsschichten eingeteilt werden darf.

Fakt ist auch, dass sich das Land in den vergangenen 22 Jahren zu einem afrikanischen Musterstaat entwickelt hat – mit der weltweit höchsten Frauenquote im Parlament und als glänzendes Vorbild vor allem in puncto Sauberkeit und Umweltschutz. „Ruanda ist kein Entwicklungsland mehr“, sagt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der das Land vor kurzem bei seiner Afrikareise besuchte. „Ruanda ist in vielen Bereichen weiter als wir - und viel weiter als seine afrikanischen Nachbarn.

“ Kagame habe aus Ruanda einen blühenden Staat gemacht, lobt der deutsche Politiker und spricht von einem „Friedenswunder“ und einem „Vorbild für ganz Afrika“, weil es zeige, welches Potenzial in dem Kontinent steckt – und dass Afrika es schaffen kann.

Der ehrgeizige Präsident Kagame hat eines der strengsten Umweltgesetze weltweit eingeführt. Und während ganz Afrika in Plastikmüll erstickt und die Küsten langsam kollabieren, wenn – wie Forscher vorausberechnen – in 20 Jahren mehr Plastik im Meer schwimmt als Fische, hat das kleine Ruanda Plastiktüten 2008 ganz verboten. Am Flughafen werden die Koffer kontrolliert und wer seine Badeschlappen in eine Plastiktüte gesteckt hat, muss diese abgeben. Im Supermarkt wird der Einkauf in Papiertüten verpackt. Und wer auf der Straße Müll auf den Boden wirft, muss Strafe zahlen.

Einmal im Monat gibt es den staatlich verordneten „Umuganda“, den Umwelttag. An jedem letzten Samstag im Monat treffen sich die rund zwölf Millionen Bürger Ruandas unter dem Motto „Unser Land soll schöner werden“ zum Putzen, Pflanzen, Werkeln. Den Tag hat die Regierung eingeführt, um das Land aufzuräumen, dafür braucht sie keine Entwicklungshilfe-Gelder. Sie hat ihn aber auch eingeführt, um das Volk zu einen – und die Menschen nach dem Genozid wieder zusammenzubringen. An diesem Tag sind die Straßen gesperrt, die Geschäfte geschlossen. Die Menschen kehren zusammen ihre Straßen, zupfen in den öffentlichen Anlagen Unkraut, pflanzen auf den Kreisverkehren Blumen oder in den Parks Bäume. Und anschließend treffen sie sich im Gemeindehaus zum Essen und Trinken und Reden.

Auch wirtschaftlich geht es in Ruanda in großen Schritten vorwärts: Das Wirtschaftswachstum liegt zwischen sieben und acht Prozent im Jahr. Bis 2020 will Kagame den Agrarstaat wettbewerbsfähig machen – und interessant für Investoren aus der ganzen Welt. Überall werden Funkmasten gebaut, weite Landesteile sind an das Glasfasernetz angeschlossen. Laut Transparency International gibt es – im Gegensatz zu praktisch fast allen anderen Ländern Afrikas – kaum Korruption.

Gerade wurde in Kigali ein neues Kongresszentrum eröffnet: mit Konferenzhallen für 2600 Personen, einem Hotel mit 292 Zimmern und IT-Office-Park. Fast alle Luxus-Hotelketten haben inzwischen ein Haus in Kigali. Die modernen Glasfassaden von neuen Bürohochhäusern prägen das Bild der ruhigen, fast gemütlichen Stadt mit ihrer Million Einwohner, in der die Mopedfahrer Helm tragen und die Fußgänger an roten Ampeln stehen blieben.

Und auch die Naturschätze Ruandas macht die Regierung zur üppigen Einnahmequelle: Wer heute die seltenen Berggorillas im Volcanoes National Park besuchen will, muss für eine Genehmigung 750 Dollar zahlen. Das Geld fließt in den Schutz der Menschenaffen, vor allem aber in den Bau von Schulen, Straßen und Krankenhäusern.

Es herrscht Schulpflicht, 95 Prozent der Kinder gehen nach offiziellen Angaben auch tatsächlich zur Schule. 69,5 Millionen Euro Entwicklungshilfe hat Deutschland in den vergangenen drei Jahren nach Ruanda überwiesen, unter anderem für moderne Berufsbildungszentren in jeder der fünf Provinzen und 380 Berufsschulen im ganzen Land, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Dort werden die Schüler in modernen Technologien unterrichtet, in Maschinenbau, Physik, Informatik.

Alles, was die Wirtschaft in den nächsten Jahren benötigen wird. Da 60 Prozent der Ruander unter 26 Jahre alt sind, brauchen sie Ausbildungsmöglichkeiten. Und es funktioniert. Aus Ruanda gibt es so gut wie keine illegale Migration nach Europa - 55 Flüchtlinge aus dem Land sind 2015 in Deutschland registriert worden, in diesem Jahr sind es bisher 53. „Weil die Jugendlichen in ihrer Heimat eine Chance sehen“, sagt Entwicklungsminister Müller.

Der Völkermord in Ruanda

Der Genozid in Ruanda ist nur mit wenigen anderen Massenmorden im 20. Jahrhundert vergleichbar, darunter dem Holocaust und den Killing Fields der Roten Khmer in Kambodscha. Seit Jahrzehnten schwelende Spannungen zwischen Hutu und Tutsi eskalierten im Jahr 1994. Die Schere zwischen den wohlhabenderen Tutsi-Eliten, die ein Zehntel der Bevölkerung ausmachten, und der einfacheren Hutu-Landbevölkerung klaffte schon auseinander, als die Deutschen und nach dem Ersten Weltkrieg die Belgier das Land kolonialisierten. Hutu und Tutsi sind eigentlich keine Völker, sondern gesellschaftliche Schichten. Die Kolonialherren schrieben die Zugehörigkeit in den Pässen fest, weshalb viele Ruander die Kolonialzeit als eigentliche Ursache für das Massaker sehen.

In 100 Tagen töteten Angehörige der Hutu-Mehrheit etwa 75 Prozent der Tutsi-Minderheit sowie moderate Hutu, die sich an dem organisierten Gemetzel nicht beteiligen wollten oder sich aktiv dagegenstellten – insgesamt etwa eine Million Menschen. Auslöser war das Attentat auf den ruandischen Hutu-Präsidenten Juvenal Habyarimana. Am 6. April 1994 schossen Unbekannte sein Flugzeug mit einer Rakete beim Landeanflug auf Kigali ab. Habyarimana und der mitreisende Präsident von Burundi starben. Radikale Hutu-Milizen lasteten den Mord den Tutsi an und riefen zur Vergeltung auf. Der Völkermord passierte vor den Augen der Weltgemeinschaft. Bereits am 11. Januar 1994 – und damit drei Monate vor Beginn des Massenmords – schickte der Leiter der UN-Truppen in Ruanda, Roméo Dallaire, eine Nachricht an seine Vorgesetzten in New York, das sogenannte „Genozid-Fax“. Als das furchtbare Morden bereits lief, sandte er erneut einen verzweifelten Appell an die UN – wieder vergeblich. Vermutlich aus Furcht davor, ein ähnlich demütigendes Desaster wie kurz zuvor bei der Intervention in Somalia zu erleben. AZ/AK