Oft sind es die kleinen Gesten am Rande, die der Diplomatie ihre Steifheit nehmen und aus Partnern Freunde machen. Bill Clinton, zum Beispiel, ging mit Gerhard Schröder vor zwölf Jahren nach einem langen Arbeitstag noch in eine Kneipe im Prenzlauer Berg. George W. Bush traf sich mit Angela Merkel 2006 erst zu einem Grillfest in deren Wahlkreis und lud sie danach zum Gegenbesuch auf seine Ranch ein.

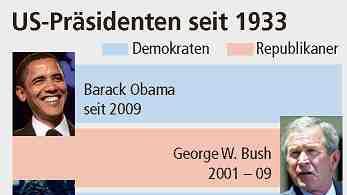

Barack Obama dagegen war als US-Präsident zwar schon in Dresden, beim NATO-Gipfel in Baden-Baden und in einem Militärhospital des US-Luftwaffenstützpunkts Ramstein in der Pfalz. Berlin allerdings hat er in vier Amtsjahren nicht einen offiziellen Besuch abgestattet. Auch deshalb hat die Kanzlerin ihn nach seiner Wiederwahl am Mittwoch noch einmal eingeladen: „Es wäre mir eine Freude, Sie bald wieder als meinen Gast in Deutschland begrüßen zu können.“

Im Flurfunk der Koalition wird bereits über einen Termin im Sommer nächsten Jahres spekuliert, im Idealfall kurz vor der Bundestagswahl. Neun von zehn Deutschen hätten am Dienstag, wenn sie denn gedurft hätten, Barack Obama gewählt – mit solchen Besuchern schmückt sich jede Wahlkämpferin gerne.

Merkel nannte keinen Wunschkandidaten

Anders als in Frankreich, wo sie beherzt Partei für Nicolas Sarkozy ergriffen hatte, hat Angela Merkel während des amerikanischen Wahlkampfes allerdings nie erkennen lassen, wer ihr denn der Liebere ist, Obama oder doch der Konservative Mitt Romney. Auch jetzt, da alles entschieden ist, sagt sie nur: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“ Als wichtigste Themen nennt die Kanzlerin in ihrem Glückwunschtelegramm die Finanzkrise, das Engagement in Afghanistan und das iranische Atomprogramm.

Nach einigen atmosphärischen Störungen zu Beginn ist ihr Verhältnis zu Obama inzwischen freundlich-professionell. Damals hatte der Kandidat aus Chicago es ihr übel genommen, dass sie ihm während seines Wahlkampfes einen prestigeträchtigen Auftritt vor dem Brandenburger Tor verwehrte und er stattdessen „nur“ an der Siegessäule im Berliner Tiergarten reden durfte. Spätestens seit Juni vergangenen Jahres allerdings ist diese Geschichte aus der Welt. Da verlieh Obama ihr in Washington nicht nur die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Seitdem reden sie sich auch mit Vornamen an.

Dass er der deutschen Regierungschefin beim Weltwirtschaftsgipfel im Vorbeigehen kurz die Schultern massiert, wie sein Vorgänger Bush es getan hat, kann sich im Kanzleramt dennoch niemand vorstellen. Obama und Merkel schätzen und respektieren sich zwar, aber sie halten dabei doch Distanz. Ihn wie der britische Premier David Cameron euphorisch als „Freund“ zu feiern, käme ihr nicht in den Sinn. Angela Merkel beschreibt ihre Beziehung zu Barack Obama so nüchtern und geschäftsmäßig, wie es nun einmal ihre Art ist: „Wir kennen uns gut.“

Auch inhaltlich haben die Kanzlerin und der Präsident gelegentlich so ihre Probleme miteinander. Obama wünscht sich einen schnellen EU-Beitritt der Türkei – Merkel will nur über eine lockere Partnerschaft verhandeln und hat es auch damit nicht eilig. Umgekehrt verlangt sie von den USA mehr Engagement im Klimaschutz – er aber hat vor allem die Interessen der amerikanischen Wirtschaft im Auge.

Was die Bundesregierung von seiner fordernden Art im Umgang mit der Schuldenkrise hält, hat Finanzminister Wolfgang Schäuble schon im Sommer gesagt: „Herr Obama soll sich um die Reduzierung des amerikanischen Defizits kümmern. Das ist höher als das in der Eurozone.“

Und irgendwann kommt er dann auch nach Berlin. Philip Murphy, der nicht nur sein Botschafter in Deutschland ist, sondern auch ein großer Fan des Präsidenten, ist jedenfalls zuversichtlich: Als Senator, an der Siegessäule, sagt er, habe Obama vor 200 000 Menschen ein außergewöhnliches Erlebnis gehabt. „Ich weiß, er will zurückkehren.“