Sie könnten seine Enkelkinder sein. 18 Studentinnen und Studenten der niederländischen Universität Maastricht sitzen in einem Saal des Kinos Lumiére und warten auf den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der mit ihnen über Europa und die Krise der europäischen Idee diskutieren will. Die Gruppe ist so international wie die Universität im niederländischen Drei-Länder-Eck. Die jungen Menschen kommen nicht nur aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland, sondern auch aus Italien, Rumänien und Schweden, Pakistan und den USA. Politisch interessiert sind alle, sie engagieren sich an ihren Fachbereichen, einige haben auch schon ein Praktikum bei der EU in Brüssel absolviert.

Unter ihnen ist auch die 21-jährige Sophie Reiß aus Aschaffenburg, die in Maastricht „European Studies“ studiert und regelmäßig an Sitzungen des Europäischen Jugendparlaments teilnimmt. Doch mit einem amtierenden Staatsoberhaupt haben weder sie noch die anderen bislang diskutiert. Gauck, erzählt die Unterfränkin, kenne sie nur vom Fernsehen und von Videos, vielen Kommilitonen sei er gar völlig unbekannt. Entsprechend groß ist die Nervosität und Anspannung. Schweigend warten alle auf die Ankunft des Präsidenten.

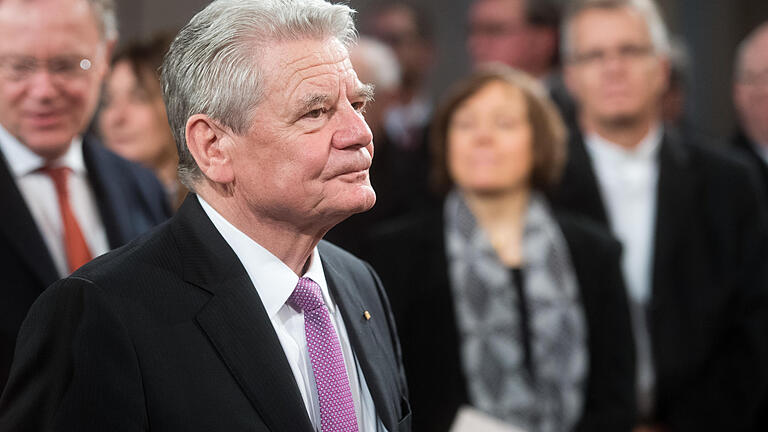

Plötzlich ist er da. Mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt kommt er in den Saal, geht auf die jungen Menschen zu, schüttelt Hände, wechselt ein paar Worte mit ihnen. Schnell ist das Eis gebrochen, die Spannung aufgelöst. Und auch in der Diskussion gibt sich der erste Mann im Staate locker. Aufmerksam hört er zu, nickt, fragt nach, lacht und scherzt.

In seinen Antworten geht der 77-Jährige auf die Studenten ein. Ermutigt sie, sich für das Gemeinwesen und die Gesellschaft zu engagieren und für das Europa der offenen Grenzen zu werben. Sophie Reiß spricht er dabei direkt an: „Gehen Sie in Aschaffenburg in eine Kneipe, schwärmen Sie von dem, was Sie in Maastricht erleben, erzählen Sie den Menschen zuhause, was Sie machen.“ Und zu einer anderen Studentin sagt er: „Zeigen Sie, dass Ihnen Europa am Herzen liegt. Wir dürfen Europa nicht beschränken auf Kopf und Hirn, sondern müssen auch die Herzen und Gefühle der Menschen ansprechen.“

„Er hat einen ziemlich normalen Eindruck gemacht“, sagt Sophie Reiß hinterher, „er wirkte nicht unnahbar“. Und auch Gauck schwärmt hinterher von der Diskussion. Die Begegnung mit den „wunderbaren jungen Menschen“ habe sein Herz berührt, sagt er. „Ja, so bauen wir gemeinsam Europa weiter.“

Der Präsident in seinem Element. Gerade im Gespräch mit den Menschen zeigte Joachim Gauck, dessen fünfjährige Amtszeit an diesem Samstag um Mitternacht endet und der am Freitagabend mit einem Großen Zapfenstreich im Park von Schloss Bellevue mit militärischen Ehren verabschiedet wird, seine Fähigkeit, auf seine Mitmenschen einzugehen, ihnen zuzuhören und ihr Engagement für das Gemeinwesen zu würdigen. Und das mit viel Gefühl, Wärme und Empathie, womit er wie ein Gegenentwurf zu der so nüchternen, kühlen und emotionslosen Kanzlerin wirkte. Denn so verstand der erste Mann im Staate sich – als oberster Mutmacher der Nation, als Ermunterer und Ermutiger, der den Menschen die Angst vor der Zukunft nehmen und an ihre Stärken und ihr Selbstbewusstsein appellieren wollte. Das Land, sagte er Ende vergangenen Jahres bei der Würdigung von Ehrenamtlern, sei „durchzogen von einem Netzwerk derer, die es schöner machen“.

Und es somit beschenken, weil sie die Dinge zum Besseren wenden. „Weil wir immerfort so viel Mühe damit haben, all das zu benennen und zu beklagen, was nicht funktioniert – auch das muss ja sein -, nehmen wir diese positiven Netzwerke zu wenig wahr: das Strahlende, das Stabile, das Gute, das Demokratische, das Solidarische, das Künstlerische.“

Auch im höchsten Amt im Staate blieb er das, was er immer war: Seelsorger und Pastor, der an das Gute im Menschen glaubte und von der Stärke der Zivilgesellschaft überzeugt war, ihr zugleich die Angst vor Veränderungen vor den Herausforderungen nehmen wollte. Und vor allem war er ein begnadeter Redner, der schon als evangelischer Theologe in der DDR um die Kraft des Wortes wusste und es verstand, mit seinen Predigten die Menschen zu begeistern. Im Wendeherbst 1989 wurde so aus dem Pastor in Rostock-Evershagen ein Politiker. Wie viele evangelische Theologen verließ auch Gauck den geschützten Raum der Kirche und engagierte sich in der Bürgerrechtsbewegung „Neues Forum“.

Nur ein halbes Jahr allerdings blieb er in der aktiven Politik als Abgeordneter in der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR, mit der Wiedervereinigung wurde er Chef der Stasi-Unterlagenbehörde und verwaltete bis zum Jahr 2000 die menschenverachtende Hinterlassenschaft des SED-Überwachungs- und Unterdrückungsapparates.

Wie Richard von Weizsäcker und Johannes Rau brauchte auch Gauck zwei Anläufe, um ins höchste Staatsamt zu gelangen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Horst Köhler 2010 nominierten ihn SPD und Grüne, doch Union und FDP gaben dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff den Vorzug. Nach dessen Rücktritt 21 Monate später im Februar 2012 schließlich war der Weg für den unabhängigen Kandidaten frei, CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne unterstützten seine Kandidatur. In schwierigen Zeiten zog das neue Staatsoberhaupt ins Schloss Bellevue, das Amt, das von der Integrität und der moralischen Autorität des jeweiligen Amtsinhabers lebt, war nach den beiden Rücktritten beschädigt.

Doch mit der ihm eigenen Mischung aus einem gesunden Selbstbewusstsein, einem souveränen Auftreten und einem Blick für das Wesentliche füllte der gebürtige Rostocker vom ersten Tag an das Amt aus und gab ihm seine Bedeutung zurück, auch wenn er sich bei seiner Wahl demütig zeigte: „Liebe Leute, ihr wisst es doch genau: Ihr habt keinen Heilsbringer oder keinen Heiligen oder keinen Engel, Ihr habt einen Menschen aus der Mitte der Bevölkerung als Präsidenten.“

Ein Jahr, so bekannte er jüngst in der ihm eigenen Offenheit und Ehrlichkeit, habe er gebraucht, um im Amt anzukommen und zu lernen, wie er seine Worte einsetzen musste. Danach aber füllte er es umso kräftiger aus. Wie kaum ein Präsident vor ihm mischte sich Joachim Gauck in die aktuelle Politik ein, stieß Debatten an und gab von Schloss Bellevue aus Kurs und Richtung vor – nicht immer zur Freude der Bundeskanzlerin und des Außenministers, seines bereits gewählten Nachfolgers Frank-Walter Steinmeier. Früh schon nannte er das Vorgehen der Osmanen gegen die Armenier im Ersten Weltkrieg „Völkermord“.

Lautstark kritisierte er die autokratischen Züge von Russlands Präsident Wladimir Putin, den er während seiner gesamten Amtszeit demonstrativ mied, sowie des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ausdrücklich forderte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 ein stärkeres internationales Engagement der Bundesrepublik.

Die vom Staatsoberhaupt geforderte Überparteilichkeit und Neutralität hinderte ihn nicht, immer wieder mit aller Entschiedenheit und Deutlichkeit gegen Rechtsradikale vorzugehen. „Euer Hass ist unser Ansporn“, gab er bereits bei seiner Vereidigung vor fünf Jahren als Devise aus, ein Jahr später nannte er sie vor Berliner Schülern „Spinner“, denen man „die Grenzen aufweisen“ müsse, und 2015 sagte er beim Besuch eines Flüchtlingsheimes mit Blick auf die Anschläge auf Asylbewerberheime: „Es gibt ein helles Deutschland, das sich hier leuchtend darstellt gegenüber dem Dunkeldeutschland, das wir empfinden, wenn wir von Attacken auf Asylbewerberunterkünfte oder gar fremdenfeindlichen Aktionen gegen Menschen hören.“ Allerdings schlug er in der Debatte um die Flüchtlingspolitik auch einen Ton an, der die Ängste und die Kritik der Bürger aufgriff: „Wir wollen helfen. Unser Herz ist weit. Doch unsere Möglichkeiten sind endlich.“

Die dramatischen Veränderungen der internationalen Politik mit ihren tief greifenden Verwerfungen wie dem Erstarken der Rechtspopulisten auch in Deutschland prägten seine Amtszeit. Mit Sorge musste er erkennen, dass Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz nicht so selbstverständlich sind, wie es scheint, großer Gefahr ausgesetzt sind und es des Engagements der Zivilgesellschaft bedarf, sie zu erhalten. Und doch hob er stets hervor, dass ihm um Deutschlands Zukunft nicht bang sei. „Das Wichtigste, das wir unseren Kindern und Kindeskindern mit auf den Weg geben, ist für mich vor allem eine Haltung: Es ist das Vertrauen zu uns selbst, das Vertrauen in die eigenen Kräfte. Wir bleiben gelassenen Mutes“, sagt er in seiner letzten großen Rede im Januar.

Der bange Blick in die Zukunft prägte auch seine letzte Reise nach Den Haag und Maastricht im Februar. Alles drehte sich um die Frage, wie es mit Europa weitergeht.

Doch auf dem Rückflug nach Berlin blickte er im Airbus der Luftwaffe beglückt auf das Gespräch mit den Studentinnen und Studenten zurück, die „Generation Maastricht“, die in einem Europa der offenen Grenzen groß geworden ist und nichts anderes mehr kennt. „Ich setze auf die Jugend. Ich bin Optimist.“