„Die indonesische Insel Sumatra ist am Morgen von einem Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Richterskala erschüttert worden.“ Diese dürre Meldung hat die Deutsche Presse-Agentur am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 um 3.27 Uhr über den Ticker geschickt. Es ist der Tag, an dem die Welt das Wort Tsunami lernt. „Größere Schäden an Gebäuden sind nicht bekannt“, heißt es weiter. Und dass keine Berichte über Opfer vorliegen. Zwischen 4.40 und 9 Uhr ändert sich das. Nachrichtenagenturen bringen die ersten Todesmeldungen aus Südostasien: Von 17 Opfern auf Sumatra wird berichtet, von mehr als 4000 Toten und 3000 Vermissten in Sri Lanka, 21 Toten auf Phuket, 142 an der südindischen Küste.

Die Nachrichten im Radio

Ich höre die Nachrichten im Radio – auf dem Weg vom Weihnachtsfrühstück mit der Familie in die Redaktion. Ich bin Andrea Kümpfbeck, Reporterin in Augsburg.

Währenddessen rast die Riesenwelle mit den fast biblischen Ausmaßen – ausgelöst durch ein Seebeben der Stärke 9,3 – mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets immer weiter durch das ahnungslose Paradies. Acht Stunden dauert es, bis die Wassermassen ihre letzten Opfer in den Tod gerissen haben. Acht Stunden, in denen Hunderttausende Einheimische wie Touristen an den Küsten Asiens und Afrikas um ihr Leben kämpfen – überschwemmt und zermalmt von einer Woge, die mit ungeheurer Gewalt auf die Küsten traf und rund 230 000 Menschen an den Stränden, in den Häusern und Straße kaum eine Chance zur Flucht lassen.

Am Spätnachmittag des gleichen Tages sitze ich mit einem sechsköpfigen Katastrophenteam der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica im Flugzeug nach Sri Lanka. Ohne zu wissen, dass gerade die größte Tsunami-Katastrophe seit Menschengedenken passiert ist. In einer leeren Maschine der LTU, die verletzte Urlauber abholen soll. Mit einer verunsicherten Crew, die nicht weiß, in welchen Zustand die Passagiere sein werden.

Ein Ferienparadies, das keines mehr ist

Pathme, ihre Tochter Roschani, die Söhne Lipnikanth und Vasnikanth, sind im Haus, das so idyllisch nah am Meer stand in Kalmunai an der Ostküste Sri Lankas. Sie haben sich gerade für den Gottesdienst angezogen, als das laute Grollen immer näher kommt, das sich für Pathme anhört wie ein Panzer. Bis das Wasser durch das Haus schießt, der Dreck, Möbel, Trümmer, Äste. Der Druck der Wassermassen schleudert Pathme durchs Fenster, festgeklammert an der zwölfjährigen Roschani. Auf dem Dach bleiben die beiden liegen, gleich neben dem siebenjährigen Lipnikanth. Sie überleben, alle drei. Nur der kleine Vasnikanth (11) fehlt. Verschluckt von den Wassermassen. Stunden später finden Retter seinen kleinen Körper. Tot.

Bei der Ankunft im Ferienparadies Sri Lanka beschlagnahmt der Zoll die 300 Kilo Medikamente und Verbandsmaterial der Humedica-Helfer. Unzählige Papiere müssen ausgefüllt, Stempel gesammelt werden. Die Helfer sitzen fest, wohl wissend, dass 90 Prozent aller Opfer innerhalb der ersten ein, zwei Tage nach einer Katastrophe sterben. Mein Koffer ist am Flughafen Düsseldorf stehengeblieben, er wurde nicht eingecheckt für den Flug nach Colombo, den es offiziell nicht gab. Er wird es erst Tage später nach Sri Lanka schaffen.

Tote, Zerstörung, Milliardenschäden

Die Geschichte von Pathme und ihren Kindern steht stellvertretend für Tausende Schicksale. Stunden, Tage, Monate dauert es, bis sich das Ausmaß der größten Naturkatastrophe unseres Jahrhunderts erahnen lässt. Mehr als 1,7 Millionen Menschen werden obdachlos, die materiellen Schäden werden mit rund zehn Milliarden Dollar angegeben. Wie viele Menschen insgesamt umgekommen sind, wird sich wohl nie genau feststellen lassen. Zu großflächig sind die Zerstörungen, zu viele – nämlich zwölf – Länder sind betroffen.

Ein Hilfskonvoi der Kindernothilfe nimmt mich zusammen mit dem Wuppertaler Fotografen Jens Grossmann mit in die Krisenregion an der Ostküste Sri Lankas, dem am stärksten betroffenen Landstrich.

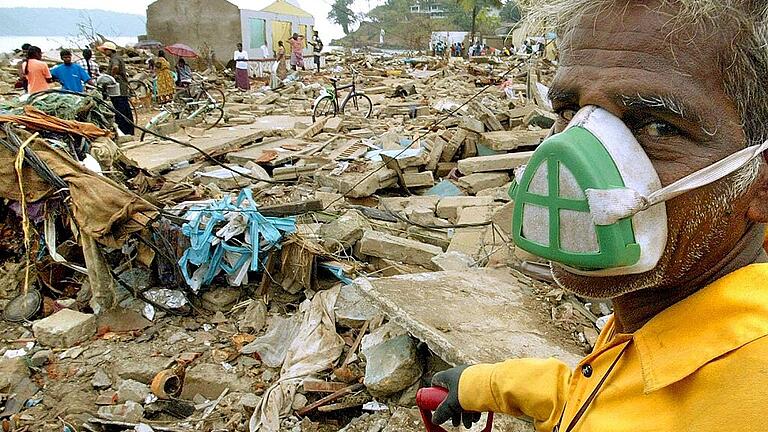

Kalmunai ist eine Geisterstadt. Der nächste Ort ebenfalls, der übernächste auch: 45 Kilometer Trümmerfeld. Zermalmt sind die steinernen Wände der Häuser, aus dem Boden gerissen die Palmen. Autos stecken in den Ruinen fest, angefüllt mit Schutt und Leichen. Immer wieder ragen einzelne Schuhe aus dem Schlamm, hängen Kleider in den Bäumen. Die Teerstraßen sind weggeschwemmt, der Express-Bus nach Colombo ist in ein tiefes Loch gekippt. Es liegen noch viele Tote darunter.

Silvester daheim? Von wegen!

Krähen beherrschen mit ihrem gespenstischen Krächzen die Dörfer, Hunde, die nach Essbarem suchen und Leichen finden. Und dieser süßliche Geruch, der sich in die Nase frisst. Auch am Strand liegen die Leichen. Die toten Körper zusammengeschoben, provisorisch mit Sand zugedeckt, um sie später – in Leintücher gewickelt und mit Benzin übergossen – auf einem großen Haufen zu verbrennen.

Am Düsseldorfer Flughafen waren wir uns einig gewesen, dass wir an Silvester wieder daheim sein wollten. Der Fotograf in Wuppertal, ich in Augsburg. Stattdessen sind wir in Kalmunai, in einem Kinderheim. Allein in dieser Gegend sind 12 000 Menschen umgekommen. Die 125 Mädchen im Heim gehen früh zu Bett, sie stehen unter Schock, haben Freunde, Geschwister, Verwandte verloren. Wir essen ein paar Bohnen, Spiegeleier, Brot. Zünden drei Kerzen und eine Moskitospirale an in unserem Zimmerchen – und stoßen mit lauwarmem Bier und einer halben Flasche Brandy auf das neue Jahr an. Es ist ein bedrückender Start ins neue Jahr. Er wird unvergessen bleiben.

Heimkehr mit einem Frachtraum voller Särge

Nach zehn Tagen kann ich endlich heimfliegen. Die Crew einer LTU-Maschine nimmt mich im Cockpit mit. Der Flug nach Düsseldorf wird nach München umgeleitet, nachdem der Pilot herumgefragt hat, aus welchen Städten die meisten Passagiere kommen. Denen ist zum Teil nicht mehr geblieben als ihr Leben. Sie steigen in T-Shirts und Badeschlappen ins Flugzeug. Kurz vor München dann meldet der Pilot an den Tower, dass sein Frachtraum voller Särge ist. Foto: Jens Grossmann/AZ