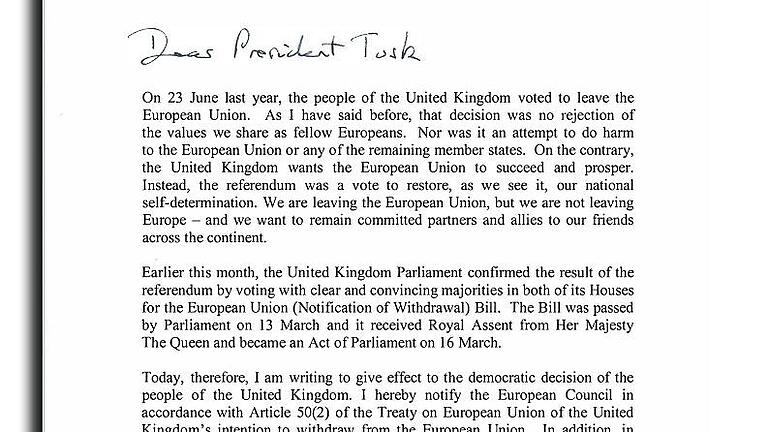

Ein paar Minuten lang spricht Donald Tusk von dem Brief aus London. Der EU-Ratspräsident entdeckt sogar etwas Positives in der wachsenden Geschlossenheit, die es nun zwischen den 27 EU-Mitgliedern gebe. Doch dann steht der Pole plötzlich da, lässt irgendwie resigniert die Arme fallen und ergänzt: „Was soll ich noch sagen? Wir vermissen euch jetzt schon. Danke und Goodbye.“ Knapp 30 Minuten vorher hat Tim Barrow, Londons EU-Botschafter, den sechsseitigen Brief von Premierministerin Theresa May offiziell der EU übergeben. Alle wissen: Nun ist der Austrittsprozess in Gang gesetzt und kann auch nicht mehr gestoppt werden.

In London richtet derweil Premierministerin Theresa May ihre Worte im Unterhaus an die Politiker-Kollegen und an das Volk. Der 29. März sei „ein Tag zum Feiern für die einen, für andere enttäuschend“. Jetzt sei es jedoch an der Zeit „zusammenzukommen“, forderte sie ihre Landsleute zur Einheit auf. Damit hat der Anfang vom Ende begonnen. Das Königreich wird in zwei Jahren aus der Staatengemeinschaft der EU ausscheiden. 44 Jahre hielt die Verbindung, die von guten und weniger guten Momenten geprägt war. Spätestens seit Margaret Thatcher in Downing Street residierte, gehörte es für Premierminister zum guten Ton, gegen die EU zu wettern und den Sündenbock in Brüssel zu suchen.

Trotzdem, dass es jemals zur Trennung kommen könnte, hat kaum jemand erwartet. Vor neun Monaten hat dann die Mehrheit der britischen Wähler für den EU-Austritt votiert, jetzt tickt die Brexit-Uhr.

„Das ist kein glücklicher Tag – weder in Brüssel noch anderswo“, sagte Tusk in Brüssel. Und setzt dann betont hinzu: „Wir bleiben zusammen.“ Dennoch hätten der Rat (also der Kreis der Staats- und Regierungschefs) und die Kommission „ein striktes Mandat, das Interesse der 27 Mitgliedstaaten zu schützen“. Tusk weiter: „Es gibt nichts zu gewinnen – für niemanden.“ Der Schock nach dem Brexit-Referendum, sogar die aufkommende Wut und Enttäuschung sind der Nüchternheit gewichen. Von Verbänden und Lobbyisten-Vertretungen, von den Parteipolitikern aus dem Europäischen Parlament hagelt es nahezu gleichlautende Appelle, „Großbritannien nicht zu bestrafen“.

Der europäische Unternehmerverband Business Europe äußert fast schon höflich die Bitte, man möge die „Schaffung neuer Hindernisse für Handel und Investitionen sowie unfaire Wettbewerbsbedingungen“ vermeiden. Ähnlich äußert sich der Verband der Öffentlichen Banken in Deutschland. Man hat das Gefühl, der Trennungsschmerz überwiegt – zumindest an diesem Tag. Das fällt leicht, weil der sechsseitige Brief der britischen Premierministerin als „nicht unfreundlich“ (so ein Kommissionsmitglied) empfunden wird.

Die EU der 27 hat die Reihen geschlossen und gibt sich kämpferisch. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber mahnte bereits vor allzu großem Entgegenkommen: „Das Vereinigte Königreich mag zwar ein Mitgliedstaat mit Sonderrechten gewesen sein, es darf jedoch keinesfalls ein Nicht-Mitgliedstaat mit Sonderrechten werden.“ Manfred Weber (CSU), Chef der christdemokratischen EVP-Mehrheitsfraktion in der EU-Volkskammer, zog bereits einen radikalen Schlussstrich: „Ab jetzt zählen für uns nur noch die Interessen der verbleibenden 440 Millionen Europäer“. An die Befürworter des britischen EU-Ausstiegs gewandt erklärte er: „Die Politiker, die für den Brexit gekämpft haben, durften in einem freien Europa aufwachsen. Mit dem heutigen Tag errichten sie neue Mauern.“

Wie gespalten die Gesellschaft in Großbritannien über der EU-Frage ist, zeigte sich am Mittwoch abermals am Zeitungskiosk. Es sei ein „Sprung ins Unbekannte“, beklagte der linksliberale „Guardian“. Das europaskeptische Boulevardblatt „Daily Mail“ feierte dagegen auf der Titelseite „Freedom“ – die „Freiheit“, während die „Sun“ schadenfrohe Witze auf Kosten der EU machte: „See EU later“, verabschiedete sie sich vom Kontinent.

May strebt einen harten Bruch mit Brüssel an. Um künftig die Zahl der Einwanderer aus der EU kontrollieren zu können, will sie sowohl aus der Zollunion austreten als auch die Mitgliedschaft im gemeinsamen europäischen Binnenmarkt aufkündigen. Davor warnen zwar Ökonomen, doch das Reizthema Immigration war eines der entscheidenden Argumente für etliche Brexit-Wähler. „Wir wissen, dass der Austritt Konsequenzen für das Königreich haben wird“, sagte May in ihrer Rede im Unterhaus. Und: „Wir wissen, dass wir an Einfluss verlieren werden über die Regelungen, die die europäische Wirtschaft betreffen.

“ Zudem sei man sich bewusst, dass britische Unternehmen, die mit der EU handeln, sich nach den Regeln richten müssten, die von Institutionen vereinbart wurden, denen man nicht mehr länger angehöre. Nichtsdestotrotz: „Wir akzeptieren das“, sagte die Regierungschefin.

Gleichzeitig lehnte sie Ausnahmeregelungen für einzelne Regionen wie Schottland ab. „Wir werden als ein Vereinigtes Königreich verhandeln.“ Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon fordert ein Unabhängigkeitsreferendum, sollten die Wünsche des nördlichen Landesteils in den Brexit-Gesprächen nicht ausreichend berücksichtig werden. In Nordirland sorgen sich die Menschen dagegen um ein Aufflammen alter Konflikte. Die Premierministerin kündigte denn auch an, sie werde alles tun, um zu verhindern, dass es zu einer befestigten Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Nachbarn, der Republik Irland, kommt. Und so zeigte Mays Auftritt gestern vor allem eines: Die Herausforderungen, vor denen Großbritannien steht, sind immens.

Am Freitag wollen Ratspräsident Tusk und der derzeitige EU-Vorsitzende, Maltas Premierminister Joseph Muscat, einen ersten Entwurf der Leitlinien vorstellen, die die 27 Staats- und Regierungschefs bei ihrem Sondergipfeltreffen am 29. April in Brüssel beschließen sollen. Im Kern dürfte es dabei um ein Existenzrecht für die etwa drei Millionen Bürger aus anderen EU-Staaten gehen, die auf der Insel leben, verheiratet sind, eine Familie haben, arbeiten. Außerdem fordert die Union eine Klärung, wie Großbritannien seinen finanziellen Verpflichtungen für laufende Förderprogramme und Investitionen sowie Beamtenpensionen nachkommen will. Mehr dürfte innerhalb der ersten zwei Verhandlungsjahre ohnehin kaum zu schaffen sein.