Gerade einmal 270 Kilometer voller Getreidefelder liegen zwischen Des Moines und Davenport im Bundesstaat Iowa. Auf der schnurgeraden Interstate 70 dauert die Fahrt gut zweieinhalb Stunden. Im Mittleren Westen der USA ist das eigentlich keine Entfernung. Doch vergangene Woche trennten die Landeshauptstadt und das Uni-Städtchen politische Welten. Zeitgleich traten hier Präsident Donald Trump und dort sein derzeit aussichtsreichster Herausforderer Joe Biden vor ihre Anhänger. Alle großen Kabelsender übertrugen das Fernduell bundesweit live. Und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. „Der Präsident ist eine existenzielle Bedrohung für Amerika“, schlug Biden Alarm. Trump beschimpfte seinen Gegner als „Dummkopf“, der keine Energie mehr habe. „Auf sein Niveau werde ich mich nicht herablassen“, konterte dieser kühl.

Am Ende des Tages dürften beide Politiker zufrieden gewesen sein. Der Präsident braucht das Spektakel und einen sichtbaren Gegner, um seine Anhänger bei Laune zu halten. Das zeigte er auch jetzt wieder beim offiziellen Wahlkampfauftakt in Florida.

Doch auch dem Herausforderer scheinen die Attacken des Amtsinhabers zu helfen. Seit er Ende April ziemlich spät seine Kandidatur erklärt hat, führt Biden nicht nur das Feld der demokratischen Bewerber an. Durch den Konfrontationskurs mit Trump hat der 76-Jährige die 22 anderen Kandidaten seiner Partei an den Spielfeldrand gedrängt und vermittelt den Eindruck, das Rennen werde letztlich zwischen ihm und Trump ausgetragen.

In 17 Monaten ist in den USA Präsidentschaftswahl

Doch das könnte sich als Täuschung erweisen. Bis zur Präsidentschaftswahl im November 2020 sind es noch fast 17 Monate. Und erst im Juli des nächsten Jahres wird die Demokratische Partei ihren Kandidaten küren. Bis dahin kann sich noch sehr viel ändern. Auch folgt die parteiinterne Mehrheitssuche ganz anderen Regeln als das anschließende Duell. Während es bei den Vorwahlen darum geht, die eigene Basis zu mobilisieren, müssen bei der Präsidentschaftswahl vor allem die Wechselwähler in swing states wie Ohio, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin gewonnen werden. Bei ihnen hat der Pragmatiker Biden, den seine Anhänger auch „Middle-Class Joe“ nennen, nach Einschätzung der Demoskopen gute Chancen. Ob er seine eigene Partei überzeugen kann, ist weniger sicher.

Ein Tag in Philadelphia vermittelt einen guten Eindruck von den Stärken und Schwächen des Kandidaten. Es ist die offizielle Auftaktkundgebung für Bidens Kampagne. Die Organisatoren haben die Bühne gegenüber dem Kunstmuseum aufgebaut. Im Hintergrund reckt sich der markante Turm der City Hall, der seit dem Kino-Drama „Philadelphia“ mit Tom Hanks zu einem Symbol der Toleranz geworden ist, in den strahlendblauen Himmel. Eindrucksvolle Fernsehbilder sind garantiert. Aber der Zustrom der Anhänger hält sich in Grenzen. Rund 6000 sollen es nach offiziellen Angaben am Ende sein. Nicht schlecht. Aber bei Trump sind die Arenen deutlich voller.

„Die Politik ist so gemein geworden“

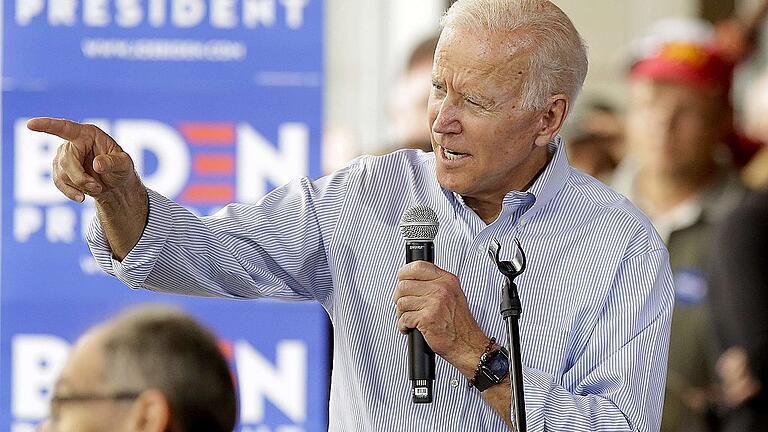

Dynamisch springt Biden mit getönter Pilotenbrille aufs Podium, zieht sein Sakko aus und krempelt die Hemdsärmel hoch. Er wirkt erkennbar älter, als man ihn an der Seite von Obama in Erinnerung hat. „Die Politik ist so gemein, so kleinkariert, so wütend geworden“, ruft er. Das verstärkt unbewusst einen merkwürdig nostalgischen Eindruck. Entschlossen im Auftreten und scharf in der Analyse stellt sich Biden einer Politik entgegen, die auf Hass und Spaltung basiert.

Der Unfalltod seiner ersten Frau und ihrer gemeinsamen Tochter sowie der spätere Krebstod seines Sohnes haben das Leben dieses Mannes gezeichnet. Die Bewältigung dieser Schicksalsschläge verleiht ihm nun Glaubwürdigkeit, wenn er sich als Anwalt des anständigen Amerikas präsentiert. „Die Nation muss wieder zusammenkommen“, fordert er. Dazu müsse Trump weg. Seine konkreten politischen Vorhaben bleiben derweil eher vage.

Tatsächlich liegt Biden in bundesweiten Umfragen, die wegen des komplizierten Wahlrechts in den USA nur eine begrenzte Aussagekraft haben, derzeit vor Trump. Selbst nach den internen Erhebungen des Weißen Hauses würde der Herausforderer den Amtsinhaber momentan schlagen, was den Präsidenten so wütend gemacht haben soll, dass er drei seiner fünf Meinungsforschern kündigte. Die Wähler schätzen Bidens Integrität, seine Erfahrung, Führungsstärke und die Fähigkeit zum parteiübergreifenden Kompromiss. Regelmäßig erklärt eine klare Mehrheit, dass ihr bei der Entscheidung für einen demokratischen Kandidaten dessen Siegchancen wichtiger sind als die inhaltliche Übereinstimmung in allen Punkten.

Sein Bekanntheitsgrad kommt dem Ex-Vizepräsidenten zugute

Natürlich kommt dem ehemaligen Vizepräsidenten sein hoher Bekanntheitsgrad zugute. Doch die vier Jahrzehnte lange Vorgeschichte in der Politik birgt auch Risiken. So hat Biden 1994 unter dem Eindruck wachsender Gewalt eine Justizreform mit deutlich härteren Strafen unterstützt, die zu Massenverhaftungen von Schwarzen führte. Auch lehnte der bekennende Katholik lange die staatliche Finanzierung von Abtreibungskliniken ab. Erst angesichts massiver parteiinterner Proteste änderte er in der vergangenen Woche plötzlich seine Position. In der Umweltpolitik war Biden anfangs ziemlich blank. Mit heißer Nadel musste er zuletzt einen Klimaplan schreiben lassen, wurde aber prompt dabei erwischt, dass einige Passagen abgekupfert waren.

Zu einem Problem könnte auch Bidens körperbetonter Umgang mit anderen Menschen werden. Der joviale Politiker nimmt Vertraute in den Arm, streicht ihnen über die Schulter und gibt ihnen schon mal einen Kuss auf den Hinterkopf. Mehrere Frauen aus seinem Umfeld haben erklärt, dass sie derartige Vertraulichkeiten als Übergriff empfinden. Die #MeToo-Bewegung bleibt Biden fremd. Neulich stellte ihm ein Wähler seine Enkelin vor. „Wie alt bist du?“, fragte Biden freundlich. Das Mädchen antwortete, es sei 13. Darauf mahnte Biden dessen Brüder: „Haltet bloß die Jungs von eurer Schwester fern!“ Ein harmloser Scherz. Aber einer aus dem vergangenen Jahrhundert.

Kritiker nenen ihn „Grandpa Joe“

„Die Leute gehen zu Veranstaltungen und erwarten Onkel Joe“, stichelt die Politikberaterin Rebecca Katz, die im Herbst für die Schauspielerin Cynthia Nixon den New Yorker Gouverneurswahlkampf organisierte: „Aber dann begegnen sie Grandpa Joe.“ Die 43-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass sie sich eine jüngere, deutlich linkere Frau als Herausforderin von Trump wünscht. Mit ihrer Skepsis ist Katz nicht alleine. Viele Angehörige der Graswurzelbewegung wünschen sich einen radikaleren Kandidaten. Das Problem ist nur: Cynthia Nixon fuhr eine krachende Niederlage ein.

„Es kommt darauf an, wer die größten Chancen hat, Trump zu schlagen. Wenn das nicht passiert, wird sich gar nichts ändern“, hält der charismatische Sohn eines Gebrauchtwagenhändlers seinen Kritikern entgegen. Ansonsten vermeidet Biden jegliche persönliche Angriffe auf seine demokratischen Mitbewerber und geht dem direkten Schlagabtausch möglichst aus dem Weg. Als kürzlich 19 Kandidaten zu einer großen Debatte in Iowa zusammenkamen, feierte der Favorit im Kreis der Familie die Examensfeier seiner Enkelin. „Biden macht Wahlkampf, als wenn es nur einen Herausforderer gäbe“, beobachtete die „New York Times“.

Das wird sich in der nächsten Woche ändern, wenn 20 der 23 Demokraten-Kandidaten in Miami bei zwei Fernseh-Debatten aufeinanderstoßen. Dann sitzt auch Biden auf dem Podium. Die Demokraten dürften hier wie überall im Land darüber streiten, ob sie mit einem renommierten Repräsentanten der Mitte um Stimmen von Nichtwählern und enttäuschten Konservativen werben oder doch mit einem polarisierenden Bewerber die eigene Basis stärker mobilisieren sollen.

„Amerika ist besser“ lautet Bidens Überzeugung

Es geht um mehr als Taktik. Es geht auch um die grundsätzliche Frage: Ist Trump ein skrupelloser Einzeltäter, der die amerikanischen Werte verrät und die Grundlage der Demokratie gefährdet – oder ist er das Symptom einer tiefergehenden Krise, die bereits lange vor seiner Wahl begonnen hat?

Linke Kandidaten wie die Senatorin Elizabeth Warren und ihr Kollege Bernie Sanders sind fest von der zweiten These überzeugt. Mit tief greifenden Reformen von einer Reichensteuer über eine staatliche Krankenversicherung bis hin zum kostenlosen Studium wollen sie politisch einen komplett anderen Weg einschlagen. Trump sei nicht das Problem, argumentiert Warren. Er zeige vielmehr, was in den USA schiefläuft: „Er ist das Produkt eines korrupten Systems, das die Reichen und Mächtigen fördert und alle anderen mit Dreck bewirft.“

Auch für Sanders gibt es kein Zurück. Ganz bewusst wirbt er als Alternative zum herrschenden Kapitalismus für einen „demokratischen Sozialismus“, auch wenn viele Forderungen für europäische Ohren eher sozialdemokratisch klingen.

Joe Biden dagegen möchte das Land zur „Normalität“ vor 2016 zurückführen. „Amerika ist besser!“, lautet seine Überzeugung. Mit möglichst breiter Unterstützung will der Mann den politischen Großbrand im Weißen Haus löschen. Als Erstes hat er sich die Wahlempfehlung der mächtigen Feuerwehrgewerkschaft gesichert. Doch auch zu den anderswo inzwischen verpönten Geldgebern an der Wall Street unterhält er weiter beste Kontakte. Der Architekt eines neuen amerikanischen Gesellschaftssystems ist er kaum. Aber er könnte vielleicht den Einsturz der rechtsstaatlichen Ordnung verhindern.