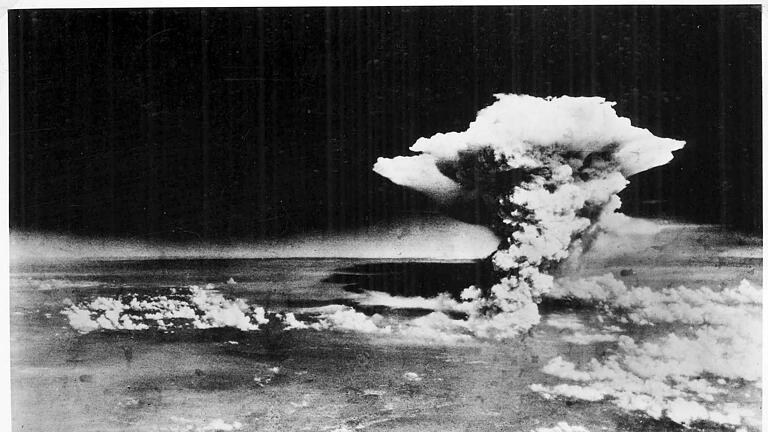

Drei Tage nach Hiroshima wurde am 9. August 1945 auch Nagasaki durch eine US-amerikanische Atombombe zerstört. Professor Christoph Reiners, Nuklearmediziner und Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Würzburg, forscht seit vielen Jahren mit Kollegen aus Nagasaki über die Folgen von durch Radioaktivität freigesetzte Strahlung für den menschlichen Körper.

Christoph Reiners: Die Überlebenden, in Japan werden sie Hibakushas – Explosionsopfer – genannt, haben die Atomexplosionen zwar überstanden, aber sie leiden bis heute unter gesundheitlichen Problemen. Insgesamt hatten beide Städte damals etwa 610 000 Einwohner; davon sind bis Ende 1945 rund 210 000 Menschen gestorben.

Reiners: Die Todesursache war immer eine Mischung aus schweren körperlichen Verletzungen, vor allem durch umherfliegende Trümmerteile und Verbrennungen aufgrund der Feuerwalze. Mindestens 15 Prozent, also 30 000 Menschen, waren von der akuten Strahlenkrankheit betroffen, weil sie sich ungeschützt in der unmittelbaren Nähe – in einem Umkreis von etwa 800 Meter – des Hypozentrums der Detonation befanden. Das akute Strahlensyndrom führt innerhalb kurzer Zeit zum Tod durch Versagen verschiedener Organe wie Darm, Knochenmark oder Gehirn. Es gibt für Mediziner kaum Möglichkeiten, den Betroffenen zu helfen.

Reiners: Die Entfernung zum Hypozentrum ist ausschlaggebend. Im Zentrum der Strahlung mit einem Radius von bis zu 800 Metern betrugen die Dosen mehrere Sievert. Solche hohen Dosen kann niemand überleben. Dennoch gibt es Einwohner, die sich in diesem Bereich aufhielten und überlebt haben. Sie befanden sich im Strahlenschatten hinter einer Mauer oder einem Erdwall. Dies rettete sie vor dem akuten Strahlensyndrom und auch vor der Feuerwalze. Auch Menschen, die sich in einem nicht weit vom Hypozentrum entfernten Nachbartal aufgehalten haben, überlebten.

Wer sich mehr als 2,5 Kilometer vom Hypozentrum aufhielt, der war nur einer geringen Strahlendosis ausgesetzt, die der natürlichen Strahlenexposition innerhalb eines Jahres entspricht. Sie liegt bei rund fünf Millisievert.

Reiners: Von den in Hiroshima und Nagasaki seit 1947 erhobenen Daten leitet sich die Festlegung international verwendeter Grenzwerte für die berufliche Strahlenexposition, aber auch für Maßnahmen bei Strahlenunfällen ab. Von rund 87 000 Überlebenden, die seit Kriegsende ständig untersucht werden, sind bis 2012 genau 10 755 an Krebs und Leukämie gestorben. Auf die Strahlenbelastung durch die Atombombe lassen sich aber nur etwa 800 Erkrankungsfälle zurückführen, und ein gehäuftes Auftreten dieser Erkrankungen war nur bei Strahlendosen höher als 100 Millisievert festzustellen. Diese Erkenntnis ist Grundlage dafür, dass für beruflich strahlenexponierte Personen weltweit ein Grenzwert von 20 Millisievert pro Jahr festgelegt wird.

Reiners: Zunächst die Tatsache, dass Krebs als Spätfolge der Strahlenexposition seltener aufgetreten ist als befürchtet. Das akute Strahlensyndrom, das innerhalb von Wochen bis Monaten auftritt, war sehr viel häufiger. Aktuell stellt man fest, dass auch nicht-bösartige Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oder Diabetes bei den Langzeit-Überlebenden etwas häufiger auftreten als erwartet. Man befasst sich deshalb intensiv mit der Erforschung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen bei den etwa 300 derartig Erkrankten.

Reiners: Opfer leiden häufig unter psychischen Problemen. In Japan kommen jedoch noch spezielle Ängste hinzu: Die „Hibakushas“, die heute zwischen 70 und 80 Jahre alt sind, wurden und werden zum Teil noch immer geächtet. Viele Japaner denken, die Beschwerden aufgrund der Strahlenkrankheit seien ansteckend oder sogar vererbbar. Diese Ansicht ist jedoch durch nichts begründet. Und jetzt wiederholt sich diese Ausgrenzung von Betroffenen rund um Fukushima – und das, obwohl die Überlebenden dort nur einem Bruchteil der Strahlenbelastung ausgesetzt waren wie die Betroffenen in Hiroshima und Nagasaki.

Diese Ausgrenzung verstärkt posttraumatische Belastungssyndrome bei den wegen des Erdbebens, Tsunamis und des Reaktorunfalls Evakuierten in der Fukushima-Region.

Reiners: Letztlich nur, dass der Mensch sich nicht den Folgen seiner Handlungen bewusst war. In Hiroshima und Nagasaki war den Amerikanern nicht klar, welche Strahlenexposition sie erzeugten. Sie haben voll auf die zerstörerische Kraft gesetzt und deshalb auch die Atombomben in mehreren Metern Höhe gezündet, damit die Streuung größer ist. In Tschernobyl haben Menschen in völlig unverantwortlicher Art und Weise mit dem Reaktor gespielt und ausprobiert, was passiert, wenn man mal die Kühlleistung herunterfährt. Und es wurde damals viel zu spät über das Unglück informiert, sonst hätte man zum Beispiel die vielen Fälle von Schilddrüsenkrebs bei Kindern und Jugendlichen durch die rechtzeitige Einnahme von Jodtabletten verhindern können. Und in Fukushima hat man nicht bedacht, dass es in der Vergangenheit bereits Tsunamis von über 20 Metern Höhe gab. Die Reaktoranlage war aber nur auf Wellen von sieben Metern Höhe ausgerichtet.

Reiners: Ich habe nach Fukushima die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Sofortausstieg verstanden. Aber nun muss man auch die Umsetzung akzeptieren – also Stromtrassen und Windräder. Und wenn Überlegungen stattfinden, wieder verstärkt auf Kohlekraftwerke zu setzen, dann kann ich das unter dem Blickwinkel der CO2-Belastung und der Klimaerwärmung nicht nachvollziehen.

Christoph Reiners

Der Ärztliche Direktor des Würzburger Universitätsklinikums war bis 2010 Direktor der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin. Seit 2004 leitet er das nationale Kollaborationszentrum der Weltgesundheitsorganisation für Strahlenunfallmanagement in Würzburg. Mit der Universität Nagasaki und dem dortigen Atomic Bomb Institute kooperiert er seit 1992 auf dem Gebiet der Früherkennung und Behandlung von Schilddrüsenkrebs bei Kindern und Jugendlichen. Von den Hibakushas, den Überlebenden, wurde er dafür 2010 mit dem Dr. Takashi Nagai Peace Memorial Price geehrt. FOTO: Uniklinik