Es geht aus dem Katalog nicht hervor, ob Ryan Gander ein Rembrandt-Fan ist. Könnte aber gut sein. Rembrandt hat im Laufe seine langen Künstlerlebens über 80 Selbstbildnisse geschaffen – genügend jedenfalls, dass beinahe jede Sammlung, die etwas auf sich hält, eines hat. Der 1976 geborene Brite Gander hat im Jahr 2012 jeden Tag ein Selbstporträt gemalt. Behauptet er jedenfalls. Denn er zeigt nur die Paletten, die er dabei benutzt hat, für jeden Tag eine, nicht die Bilder. Gander: „Wenn Sie das Porträt sehen würden, müsste ich Sie umbringen, denn dann wüssten Sie, was für ein schlechter Maler ich bin.“

Die 31 Paletten des Mai 2012 sind derzeit in der Frankfurter Kunsthalle Schirn zu sehen, sie sind Teil der Ausstellung „ICH“ (man muss sich das Wort durchgestrichen vorstellen, was allein schon einiges sagt). Kuratorin Martina Weinhart hat ihrer Einführung im Katalog denn auch den Titel „ICH oder wie die Künstler aus dem Bild entkamen“ gegeben. Was für Ryan Gander gilt, gilt für fast alle der weitestgehend zeitgenössischen Arbeiten: Gesichter sind so gut wie keine zu sehen. „ICH“ verfolgt damit einen diametral entgegengesetzten Ansatz zur Ausstellung „Ego Update“, die bis Januar im Forum NRW in Düsseldorf lief und sich nicht zuletzt mit dem Phänomen Selfie auseinandersetzte.

Frankfurt aber definiert in Zeiten des allgegenwärtigen, jederzeit für jeden verfügbaren Bildnisses das Selbstporträt vollkommen neu.

18 360 Quadratzentimeter

Das Thema haben – lange vor dem Selfie – die Künstler der 1960er und 1970erJahre in der Auseinandersetzung mit den französischen Poststrukturalisten und deren Infragestellung jeglicher individueller Identität aufgegriffen. Die „Zeitkapsel“ in der Ausstellung verdeutlicht das etwa mit Beuys' Filzanzug, der präparieren Schreibmaschine von Nam June Paik, die nur die Buchstaben P, A, I und K schreiben kann, oder Timm Ulrichs' „Selbstportrait (Körper-Kunst-Objekt)“ von 1971, das genau das ist, was draufsteht: „Timm Ulrichs' Körper-Oberfläche“, eine graue Plane mit einer Fläche von 18 360 Quadratzentimentern.

Doch was vor 50 Jahren Verweigerung war, das ist heute eher Einladung: Ryan Ganders Paletten, mal in frischen Sommerfarben, mal in tristen Grautönen, regen unweigerlich die Fantasie an. War das Wetter an jenem Tag regnerisch oder die Stimmung des Künstlers trübe? Schien die Sonne an jenem anderen Tag warm ins Atelier?

Hinzu kommt: Ein Selbstporträt kann immer nur zeigen, wie der Künstler selbst sich sieht oder was er preisgeben will. Das objektive Bildnis gibt es nicht – auch und vor allem nicht in der Fotografie. So zeigt Jack Pierson in der Serie „Selfportrait“ einfach Stellvertreter. Einen holzhackenden Knaben oder einen Mann in unverkennbarer Sebastian-Pose. Die Koreanerin Jun Ahn fotografiert sich (oder Teile von sich) auf den Fenstersimsen von Hochhäusern. Der Blick geht etwa an blau lackierten Fußnägeln vorbei in den Abgrund.

Thorsten Brinkmann hat eine lebensgroße Figur von sich selbst geschaffen. Doch es sind nur seine Turnschuhe und seine Jeans sichtbar, seine obere Hälfte steckt in einem Karton.

Auf den ersten Blick materialistisch, auf den zweiten humanistisch eine Arbeit der Polin Alicja Kwade, Jahrgang 1979: In 22 Phiolen zeigt sie die Elemente des menschlichen Körpers – Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter. Doch es geht eben nicht um die Reduktion des Lebens auf ein paar chemische Substanzen. Dargestellt ist hier vielmehr, was uns alle verbindet.

Fantasiebeschreibungen

Was uns auch verbindet: Papierkram. Der 1968 geborene Mexikaner Abraham Cruzvillegas übermalt Dokumente aus seinem Leben – Fahrkarten, Rechnungen, Fotos, Servietten – mit grüner Acrylfarbe, so dass nur noch das Format sie unterscheidet. Als einfarbiges Mosaik an der Wand eröffnen all die Rechtecke ihrerseits unzählige Fantasiebeschreibungen möglicher Lebensläufe.

Längst auch erkundet die zeitgenössische Kunst nicht mehr nur den (kunst-)geschichtslosen Raum. Im Gegenteil. Jonathan Monk hat einen Kopf von sich im klassischen Cäsaren-Stil geschaffen und ihm dann die Nase abgeschlagen. Und Wolfgang Tillmans hat so an sich selbst herunterfotografiert, dass die extreme perspektivische Verkürzung fast wie eine Anspielung auf Mantegnas liegenden Christus von 1480 wirkt.

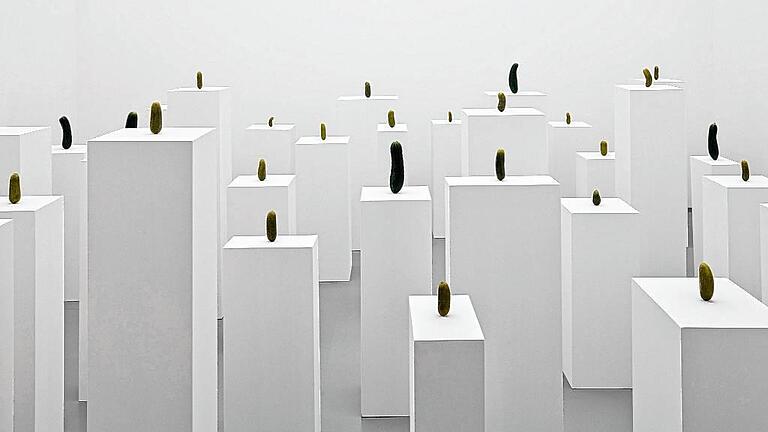

Dass sich aber Erwin Wurm mit seiner Installation „Selbstporträt als Essiggurkerl“ – 36 kunstvoll nachgebildete Essiggurken auf weißen Podesten – auf den Renaissance-Maler Carlo Crivelli bezieht, erscheint eher unwahrscheinlich. Auf Crivellis Madonnenbildern taucht die Gurke als Symbol dafür auf, dass Maria ohne Erbsünde ist. Bei Wurm dagegen bekommt der serielle Einsatz der Gurke als vorgebliches Individualmerkmal etwas ebenso offensichtlich wie unerklärlich Komisches, dem sich kaum ein Besucher entziehen kann.

Bis 29. Mai. Öffnungszeiten: Di. und Fr.–So. 10 bis 19 Uhr, Mi. und Do. 10 bis 22 Uhr.