Wie in Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ gehört das Verbot von Büchern zu den markantesten Merkmalen, wenn die katholische Kirche als Institution des finsteren Mittelalters präsentiert werden soll. Sagenumwoben bis heute ist der „Index der verbotenen Bücher“, der erst vor 50 Jahren abgeschafft wurde. Dabei war die Leseverbotsliste eine neuzeitliche und damit moderne Erfindung, stammt also nicht aus dem Mittelalter: Nach dem Aufkommen des Buchdrucks im 15. Jahrhundert hatte die katholische Kirche schnell erkannt, wie gefährlich die Möglichkeit ist, umstürzlerische und reformatorische Ideen vergleichsweise einfach zu verbreiten.

Unter anderem zur Abwehr solcher Ideen wurde 1542 die „Heilige Römische und Universale Inquisition“ gegründet. 1571 folgte dann zusätzlich eine Indexkongregation, der es um die möglichst umfassende Kontrolle des Buchmarkts ging. Bereits 1559 wurde der erste päpstliche Index publiziert. Bestimmte Bücher sollten demnach am besten erst gar nicht (nach-)gedruckt werden. Und wenn man das nicht verhindern konnte, so durften Katholiken sie nur mit einer bischöflichen Sondererlaubnis lesen. Verstöße wurden mit der von selbst eintretenden Exkommunikation bestraft – wobei es hier wohl vor allem um die abschreckende Wirkung ging.

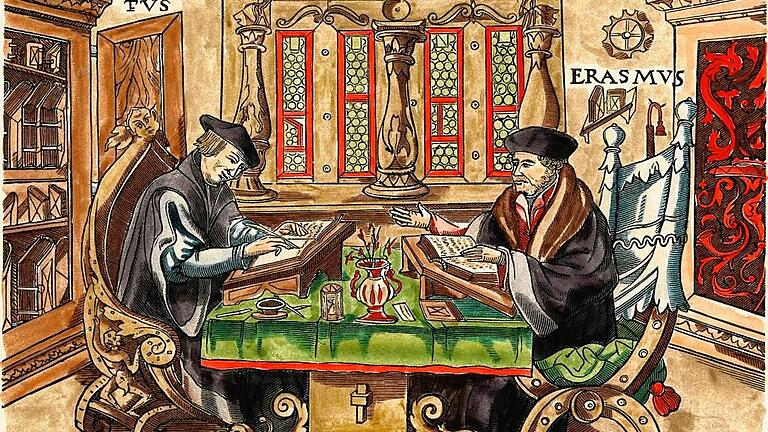

Verboten wurden etwa Erasmus von Rotterdam, Giordano Bruno und der Reformator Martin Luther – auch dessen Bibelübersetzung ins Deutsche. Außerdem auf dem Index standen Werke, die sich mit Magie und Astrologie beschäftigten oder als „obszön“ galten. Manchmal wurde auch das gesamte Werk eines Autors verboten und damit nicht nur dessen wirtschaftliche Existenz vernichtet. Mit Leipzig, Basel oder Tübingen setzte man gleich ganze Verlagsorte auf den Index.

Doch je freier in Gesellschaft und Wissenschaft neue Ideen diskutiert wurden, desto mehr wurde das Verbot von Büchern zum Akt der Selbstisolierung. So lief das ganze Unterfangen zunehmend spätestens im 19. Jahrhundert ins Leere. Verboten wurden zuletzt vor allem katholische Reformtheologen, aber auch der Atheist und Existenzialist Jean-Paul Sartre.

Nur noch „missbilligt“

Der jüngste aufgelegte „Index librorum prohibitorum“ aus dem Jahr 1948 umfasst immerhin 6000 Einträge, das letzte indizierte deutsche Buch war das Werk „Der mündige Christ. Katholische Kirche auf dem Weg der Reifung“ von Josef Thomé im Jahr 1955. Dem Spuk ein Ende setzte das Zweite Vatikanische Konzil. Ende 1965 gab es einen päpstlichen Erlass, nach dem Bücher nicht mehr verboten, sondern nur noch „missbilligt“ werden sollten. Offiziell abgeschafft wurde der Index dann vor 50 Jahren, am 14. Juni 1966 von Papst Paul VI.

„Onkel Toms Hütte“ war verdächtig

„Der Papst unterstrich, die Glaubenslehre könne heutzutage wirksamer durch Förderung der Wissenschaft und positive Darlegung der Gründe kirchlicher Entscheidungen geschützt werden“, schreibt Hubert Wolf in dem Buch „Index. Der Vatikan und die verbotenen Bücher“. Die Glaubenskongregation warnte freilich auch weiterhin mit eigenen Stellungnahmen vor bestimmten theologischen Werken.

Der alte Fundus verbotener Bücher ist inzwischen zu einem Schatz für die Kirchenhistoriker geworden. Länger schon bekannt waren die Plakate, mit denen im Laufe der Jahrhunderte an den römischen Hauptkirchen vor bestimmten Druckerzeugnissen gewarnt wurde. Seit 1998 sind jetzt auch Prozessakten einem breiteren Kreis von Forschern zugänglich. Interessant dabei ist auch, welche Bücher angezeigt und untersucht, aber nicht verurteilt wurden. „Onkel Toms Hütte“ von Harriet Beecher Stowe ist genauso darunter wie der „Knigge“. Selbst Klassikerausgaben waren betroffen, von Sokrates bis Vergil.

Die Öffentlichkeit hat davon meist nichts erfahren. Die gegenwärtige Forschung wird vor allem von dem Münsteraner Kirchengeschichtler Wolf und einem großen Stab von Mitarbeitern in den Archiven der Glaubenskongregation geleistet. Die Forschergruppe will das Langzeitprojekt in diesem Jahr abschließen.

Von 1542 bis 1939 ist jetzt alles Material der Indexkongregation komplett erschlossen, Anfang nächsten Jahres soll es eine Abschlusstagung geben. Einzig die Öffnung der Archive von Papst Pius XII. fehlt, um die letzten Jahre, etwa die Auseinandersetzung mit Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre oder André Gide noch abschließend untersuchen zu können.

Weit über die Theologie hinaus sei nun greifbar, wie akademische und schöngeistige Literatur zu ihrer Zeit gesehen und diskutiert wurden, so Hubert Wolf. Der Wissenschaftler denkt schon weiter. Mehr als 15 Jahre lang hat man die gesamten Archivbestände der Glaubenskongregation durchsiebt, wie er sagt. Aufgrund dieses Wissens sei man jetzt in der Lage, die Hintergründe von Glaubensentscheidungen aufzudecken und zu analysieren.