Vor 125 Jahren, im November 1887, machte das englische Literaturmagazin „Beeton's Christmas Annual“ mit der Titelgeschichte „A Study in Scarlet“ auf. Die Story gefiel, die Ausgabe war bis Weihnachten ausverkauft – und gilt inzwischen als die teuerste Zeitschrift der Welt. 2007 kam ein leidlich gut erhaltenes Exemplar im Versteigerungshaus Sotheby's in New York für 156 000 US-Dollar unter den Hammer. Heute existieren von dieser Ausgabe weltweit noch 28 Stück.

Die „Studie in Scharlachrot“ erzählt von einem Amerikaner, der ohne äußere Verletzungen tot in einem verlassenen Haus in London aufgefunden wird. An die Wand wurde mit Blut das deutsche Wort „Rache“ geschrieben. Unter der Leiche liegt ein Trauring. Scotland Yard nimmt einen Verdächtigen fest, muss ihn aber wieder laufen lassen, weil inzwischen ein zweiter Mann ermordet wurde. Wieder tropft der Schriftzug „Rache“ von der Wand . . .

In diesem Stück um Liebe, Verrat und Vergeltung betrat Sherlock Holmes, die Lichtgestalt des Krimis, der größte Detektiv der Literaturgeschichte, die Weltbühne: jene unterkühlte Denkmaschine, die durch bloße Kombination die gerissensten Verbrecher Englands überführte und die „Holzköpfe vom Yard“ wie dumme Jungs aussehen ließ. Am Ende allerdings überließ Holmes den Ruhm dann doch meist gnädig der Polizei.

Im Erstlingswerk lernte „der einzige beratende Detektiv der Welt“ auch seinen Adlatus und Bewunderer Dr. Watson kennen – und zog gleich mit ihm zusammen, in die Baker Street 221 b, damals eine fiktive Adresse, heute Sitz des Sherlock Holmes Museums, nicht weit entfernt von Madame Tussaud's Wachsfigurenkabinett, dessen Schreckenskammer selbst eingefleischten Krimifans in die Glieder fahrt.

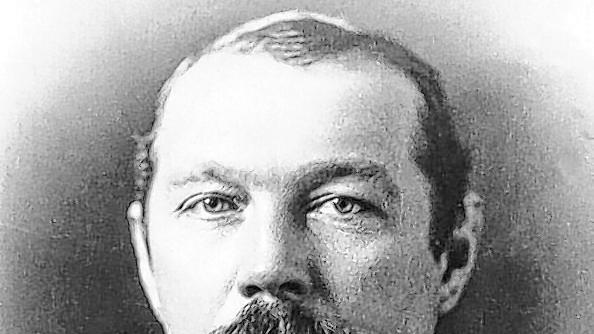

Holmes' geistiger Vater, der Mediziner Arthur (später Sir Arthur) Conan Doyle, hatte Joseph Bell, seinen Chirurgie-Professor an der Universität Edinburgh und Leibarzt Queen Victorias, zum Vorbild für den literarischen Meisterdetektiv genommen. Bell predigte den diagnostischen Wert genauer Beobachtungen und verblüffte seine Studenten durch wohl durchdachte Schlussfolgerungen.

Diese Fähigkeit entwickelte Holmes dann zur Meisterschaft. So schließt er zum Beispiel aus Kreidespuren an Watsons Hand messerscharf, dass der sein Vorhaben, südafrikanische Wertpapiere zu erwerben, aufgegeben hatte. Holmes gelingt es, den tieferen Sinn im Profanen zu entdecken: „Wissen Sie noch, Watson, wie ich in der schrecklichen Mordaffäre der Abernettys mein erstes Indiz in der so tief in die Butter eingesunkenen Petersilie sah?“

Sherlock Holmes, dieser große, hakennasige, Pfeife rauchende, weibliche Reize konsequent ignorierende, gelegentlich zum Trübsinn neigende und Geige spielende Asket war stets gut gekleidet, verhielt sich jedoch im häuslichen Umgang schlampig und unkonventionell. So ballerte er mit seinem Revolver gern mal patriotische Symbole in die Wohnzimmerwand. Der „Studie in Scharlachrot“ verdankt der Leser das Wissen um Holmes' exzellente Kenntnisse des britischen Rechts, der Anatomie und Chemie sowie über seine vorzügliche Box- und Fechtkunst. Als sich Watson und Holmes erstmals begegneten, war dem gerade der wissenschaftliche Nachweis menschlichen Blutes gelungen. Darüber hinaus hatte er bemerkenswerte Abhandlungen über Fingerabdrücke, Tabakasche, menschliche Ohren und Bienenzucht verfasst. Ob sich aber nun die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne bewegt – das war Holmes herzlich gleichgültig. Auch von Philosophie und Literatur hatte er keine Ahnung. Vielleicht ein Grund, warum George Bernard Shaw sich dermaßen vernichtend geäußert haben soll: „Holmes war ein Rauschgiftsüchtiger ohne einen einzigen liebenswerten Zug.“ Tatsächlich hatte der Detektiv in Zeiten der Unterbeschäftigung Kokain gespritzt. Eine siebenprozentige Lösung. Doch trotz des Dopings gelang es Holmes nicht, den „Vater aller Serienmörder“, der im Herbst 1888 quasi vor seiner Haustür die größte Stadt der Welt in Angst und Schrecken versetzte, zu überführen: Jack the Ripper.

Auch wenn rund ein Viertel der Leser es selbst heute noch nicht wahrhaben will: Sherlock Holmes ist eine fiktive Figur, wie auch sein Freund und Biograf Dr. Watson, die duldsame Vermieterin Miss Hudson, Bruder Mycroft oder auch Professor Moriarty, „der Napoleon des Verbrechens“ und all die anderen Gestalten aus Conan Doyles Holmes-Imperium, inklusive der Hanseln vom Yard. Dennoch kommt in der Baker Street 221 b immer noch reichlich Fanpost für den Meister an.

Conan Doyle hatte bald die Nase voll von seinem ständig kombinierenden Geschöpf. Um sich in Ruhe seinen historischen Romanen widmen zu können, ließ er Holmes im Jahre 1893 bei einem Schweizaufenthalt – bis zum letzten Atemzug gegen das Böse kämpfend – in eine Schlucht stürzen. Pietätlos vertraute Doyle seinem Tagebuch an: „Killed Holmes.“

Doch die Erleichterung war voreilig. Eine Welle wütender Empörung traf den unwilligen Ex-Bestseller-Autor. „Sie Scheusal“, schrieb eine Frau. Der Autor wurde sogar auf der Straße angegriffen. Die Leser forderten die Auferstehung des Detektivs. Acht Jahre blieb Doyle standhaft, dann veröffentlichte er seinen besten Holmes-Roman, „Der Hund von Baskerville“, mit allen Zutaten des gepflegten Grusels: Moor, Nebel, ein düsteres Schloss und eine Bestie, deren bloßer Anblick tötet. Das Abenteuer war allerdings in die Zeit vor Holmes' Tod datiert.

Im Jahre 1903 dann schließlich – aus den USA und auch vom Londoner „The Strand-Magazine“ (in dem die meisten Holmes-Geschichten erstmals erschienen) waren dem Schriftsteller ungeheure Summen geboten worden – tauchte Holmes quicklebendig in „den vertrauten Räumen“ in der Baker Street auf, und der arme Watson fiel in Ohnmacht.

Insgesamt schrieb Arthur Conan Doyle (1859 bis 1930) vier Sherlock-Holmes-Romane und 56 Kurzgeschichten. Sie erreichten Millionenauflagen. Andere Autoren übernahmen die Figur. Der Detektiv mit der Deerstalker-Mütze und dem karierten Mantel trat auf in Büchern und Aufsätzen, in Zeitungen und Zeitschriften, in Schundheftchen und Comics, in Parodien, auf der Bühne, in unzähligen Kino- und TV-Filmen und in Fernsehserien. Auch die Originalstorys erscheinen in Neuauflagen. So kommt es, dass es immer noch heißt: „Phänomenal, mein lieber Watson!“ Das ist ein Ausspruch, der in Doyles gesamtem Werk nicht ein einziges Mal vorkommt . . .