Rockkonzert des Jahres

Warum nur, warum? Warum spielt Ihr nicht „Patience“. Warum spielen Guns N' Roses in beinahe drei Stunden nicht meine Lieblingsnummer? Aber wahrscheinlich hat der Schmachtfetzen eh nur mir gefehlt. Denn auch ohne war's ein gigantischer Auftritt im Münchner Olympia-Stadion. Die „Gunners“ live - Mensch, darauf hab' ich 25 Jahre warten müssen. 1992 war ich mit 40 000 anderen Hard-and-Heavy-Fans knöcheltief im Matsch am Würzburger Schenkenfeld gestanden. Und konnte nicht ahnen, dass die Jungs bald von der Bildfläche verschwinden sollten. Da bekam ich 2016 nervöse Finger, als von Reunion und Europa-Konzerten die Rede war.

Anders als sonst, wenn's irgendwo Krach auf die Ohren gibt, wollte ich in München keine Konzertkritik schreiben. Nein: Einfach mal Fan sein. Als zweiter Song „Mr. Brownstone“, als vierter „Welcome to the Jungle“, als achter „Live and let die“. „You could be mine“, „Yesterdays“, „Sweet Child o' Mine“, „November Rain“ - und längst nicht beim Zugabenblock. Hammer, diese Hitdichte.

Und Hammer auch Axl Rose. Dass Slash in Höchstform sein würde, war klar. Aber Axl? Okay, mopsig ist er geworden, aber er kreischt so tonsicher wie kaum ein anderer in diesem Genre. Und in den ruhigen Passagen kommt eine Überdosis Gefühl rüber; kein Wunder, dass mir, der musikalisch eher im Death- und Black-Metal zu Hause ist, Guns N' Roses früher gelegentlich die richtigen Worte geliehen haben, wenn's um die Damen ging. Ewig schade, dass meine Frau beim finalen „November Rain“ samt Feuerwerk-Getöse nicht neben mir sitzt. Ihr hätte „Patience“ vermutlich auch gefehlt.

Michael Bauer ist Sportredakteur und berichtet für die Kulturseite sowohl über Krach (Festivals, Metal, Rock, Punk) als auch Schmalz (Schlager, Volkstümliches).

Album des Jahres

Aubrey Logan ist fabelhaft. Mit „Impossible“ hat sie mein Album des Jahres vorgelegt. Die 1988 geborene amerikanische Sängerin und Posaunistin läuft mal unter Jazz, mal unter Pop - wenn man das denn unbedingt einordnen muss.

Es ist bezeichnend, dass sie Scott Bradlees Musikerkollektiv Postmodern Jukebox angehört: Die Band mit wechselnden Besetzungen, immer mit herausragenden Frauenstimmen, ist darauf spezialisiert, Charthits und sonstige Klassiker des Pop in Vintage-Versionen zu covern, gerne im Sound der 1920er.

Das hat mit Nostalgie nichts zu tun. Im Gegenteil, das ist ein Fest der Vitalität des Jazz. Und Aubrey Logan, die auf der Bühne gerne einhändige Räder schlägt, ist die möglicherweise vitalste Vertreterin dieser erfreulichen Renaissance handgemachter Musik auf höchstem Niveau. Ihr Stimmumfang sprengt jede Skala, sie kann alles vom blitzsauberen Skat a la Ella Fitzgerald über ultrarauchigen Soul, verträumte Singer/Songwriter-Klänge bis hin zu Tönen jenseits des kontrollierten Timbres. Und dann sind da noch diese wunderbaren Posaunen-Soli. „Impossible“ ist Aubrey Logans Solodebüt. Die stilistische Bandbreite ist gigantisch. In einer knackig-trockenen Habanera aus Bizets „Carmen“ spielt sie mit sich selbst im Duo Stimme/Posaune.

„Crying on the Airplane“ ist eine souveräne Rhythm-and-Blues-Nummer, „Pity Party“ lässt den Swing wieder aufleben, „California Dreamin‘“ ist ein ebenso respektvolles wie poetisches Cover, und „Louboutins“ (kein Jennifer-Lopez-Cover) hätte auch gut in Sades Repertoire gepasst.

Mit der Titelnummer zeigt Logan, dass sie auch Ballade kann, aber der eigentliche Hammer des Albums (Wortspiel nicht beabsichtigt) ist ihre Version von MC Hammers „U Can? Touch This“. Aus der im Grunde minimalistischen Rap-Vorlage von 1990 macht sie einen hochkomplexen, funkelnd virtuosen und dennoch scheinbar mühelosen Parforceritt durch die Spielarten des Jazz. Atemberaubend.

Mathias Wiedemann freut sich sehr, wenn hin und wieder ein wirklich überraschendes Album erscheint.

Kabarettist des Jahres

Es gibt Zeiten, in denen Kabarettisten wichtig sind. Und Zeiten, in denen Kabarettisten besonders wichtig werden. Also, die richtigen Kabarettisten. Die, die sich nicht nur eine Kappe aufsetzen, ein T-Shirt mit einem blöden Spruch anziehen und zum Schwafeln auf die Bühne gehen. Sondern die, die Wahrheit mit Witz verbinden. Die einem die Welt erklären. Die Missstände und Absurditäten des Lebens aufzeigen, die man als nichtkabarettistischer Bürger noch gar nicht erkannt hat. Kabarettisten wie Urban Priol, der am Ende des Jahres mit einem großartigen „Tilt“, seinem außerordentlichen Rückblick, gezeigt hat, was er wirklich kann. Oder wie Jochen Malmsheimer, der im Würzburger Bockshorn im September mit unfassbarer Wortgewalt gegen die Blödheit der Welt angeredet und die Profanität des Daseins offenbart hat . . .

Lange Vorrede, kurzer Sinn. 2017 war Wahljahr, der Weltenlauf ist nicht unkomplizierter geworden. Es braucht Kabarettisten. Gute. Einen wir Mathias Tretter. Der gebürtige Würzburger und Wahl-Leipziger hat in diesem Jahr (endlich!) ein neues Programm geschrieben und im Hochsommer im dunklen Bockshornkeller mit Mentor und Regisseur Mathias Repiscus daran gefeilt. Heraus kam: „Pop“.

Da geht es um nichts weniger als das große Ganze. Unterhaltsam. Komisch. Nachdenklich machend. Erhellend. Schlau. So wie es nur große Kleinkunst kann. Dass der 45-Jährige unser Kabarettist des Jahres ist? Falls es einen amtlicheren Grund als sein starkes neues Programm braucht: Am 13. Januar wird Mathias Tretter in Nürnberg der mit 6000 Euro dotierte „Deutsche Kabarett-Preis 2017“ verliehen. Begründung: „Tretter wirft in seinen Programmen hochaktuelle Fragen zu deren Auswirkungen auf staatliche Machtgefüge, politische Mechanismen und das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben auf.“ Sonst noch Fragen? Eben. Und: Glückwunsch!!

Alice Natter ist Reporterin und findet, dass man sich das Nachrichtengucken sparen kann - solange man nur oft genug ins richtige Kabarett geht.

Theater des Jahres

„Tanz ist was für den Bauch, nicht den Kopf“, sagt der Schweinfurter Theaterchef Christian Kreppel immer. Offenbar finden das fast 1500 andere auch, seine Abos für den modernen Tanz sind seit Jahren ausgebucht. Perlen gibt es immer wieder, so glänzend wie die südafrikanische Choreografin und Tänzerin Dada Masilo mit der Dance Factory Johannesburg mit ihrer „Schwanensee“-Version waren sie lange nicht mehr. Brillant, mein absoluter Höhepunkt des sicher nicht höhepunktarmen Theaterjahres 2017. Was Dada Masilo schaffte, können nur die ganz Großen: Dass man sich als Zuschauer fallen lässt, keinen Gedanken an irgendwelche Alltagssorgen verschwendet, den Blick immer auf die Tänzer gerichtet, der Musik lauschend, alles aufsaugen, alles andere ausblenden. Muss ich alles verstehen, jedes Bild hinterfragen? Warum? Tanz ist was für den Bauch. Und da hat's gekribbelt.

Oliver Schikora ist als Reporter in Schweinfurt unter anderem für die Kultur-Berichterstattung zuständig. Moderner Tanz ist seine heimliche Leidenschaft.

Oper des Jahres

Oper ist eine sonderbare Kunstgattung. Nichts ist mit dem Alltag zu vergleichen. Die Figuren unterhalten sich singend und wiederholen sich dauernd, weswegen Unterhaltungen, die sonst in drei Minuten geklärt wären, gut und gerne eine halbe Stunde dauern können. Erstaunlich auch, wie lange tödlich Verwundete, die zum Personal jeder vernünftigen Oper gehören, noch in der Lage sind zu singen, bevor sie in den Bühnenstaub sinken.

Weil Oper eine andere Welt ist. Weil Oper pure Emotion ist. Deshalb ist sie für den Opernfreund Ort ewiger Sehnsucht und tiefster Hingabe. Wenn sie funktioniert. Meiner Meinung nach gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, Oper richtig zu machen: Die Regie setzt entweder ganz auf die Magie dieser illusionären Nebenwelt, oder sie spielt offensiv mit den Brüchen, die sich zwangsläufig zwischen Bühne und Publikum ergeben.

Martina Veh ist in ihrer Inszenierung von Mozarts „Cosi fan tutte“ für das Mainfranken Theater Würzburg beides gelungen, und deshalb ist diese Produktion meine Oper des Jahres. Die Regisseurin lässt mit einer Fülle lustiger und listiger Einfälle eine Art Kameraderie zwischen Ensemble und Publikum zu und zieht dieses dennoch immer mehr in den Bann der unerhörten Handlung: Zwei verwöhnte Burschen setzen die Liebe aufs Spiel und verlieren dabei nicht nur eine blödsinnige Wette, sondern höchstwahrscheinlich das Glück ihres Lebens. Vehs „Cosi“, das sind drei Stunden buntes Vergnügen, selbstvergessenes Schwelgen, verblüfftes Lachen und nachdenkliches Bangen. Dargeboten von einem großartigen Solistensextett, vom Orchester getragen auf einem ebenso transparenten wie stabilen Geflecht liebevoller Sensibilität. So wird Oper zur wahrhaftigeren der beiden Welten. Nächste Vorstellungen übrigens am 13., 17. und 27. Januar.

Mathias Wiedemann ist Chefreporter Kultur und auch privat ziemlich viel in allerhand Opernhäusern unterwegs.

Ausstellung des Jahres

Gefühlt hat ja jeder, der ein paar Quadratmeter frei hatte, im ablaufenden Jahr eine Luther-Ausstellung veranstaltet. Wegen 500 Jahre Reformation. Ein wichtiges Ereignis, keine Frage. Aber irgendwann, nach Lektüre von Luther-Biografien, Luther-Romanen, dem Besuch diverser Ausstellungen, Gesprächen und Interviews hatte ich dann wirklich keine große Lust mehr auf den Mann, der nicht nur sein Jahrhundert kräftig umgekrempelt hat.

Umkrempeln? Gutes Stichwort, das mich zu meinem ganz persönlichen Ausstellungs-Highlight 2017 führt: einer Luther-Ausstellung, die eben nicht einfach Luther huldigte, sondern das Wie zeigte: Wie der Reformator die Welt umgekrempelt hat, wie das Gedankengefüge aus den Fugen geriet - mit Folgen bis zum heutigen Tag. Die Bayerische Landesausstellung „Ritter, Bauern, Lutheraner“ fasste das Thema weit - und machte erlebbar, warum ein Augustinermönch vor einem halben Jahrtausend derartige Wirkung entfalten konnte. Zudem war die Schau auf der Veste Coburg so toll inszeniert, dass ich von Anfang bis Ende mit großen Augen durch die historischen Räume wanderte.

Ralph Heringlehner ist Kulturredakteur und hat in Coburg etwaigen Luther-Überdruss vergessen.

Buch des Jahres

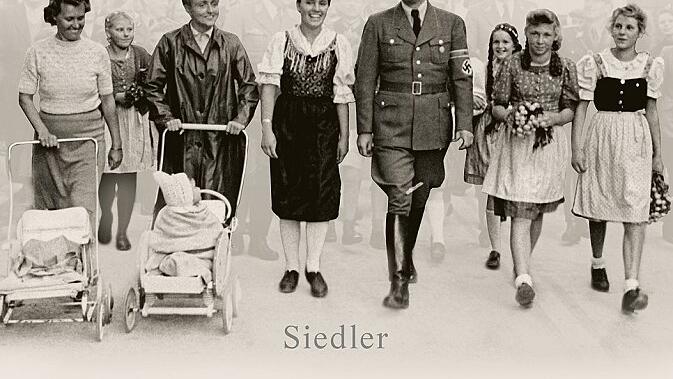

Viele sind ihm auf den Leim gegangen. Sie haben seine Geschichten geglaubt, fühlten sich sozusagen rehabilitiert: „Wenn er, der so nahe an der Macht war, nichts wusste, wie hätten wir dann wissen sollen . . .?“ Die Rede ist von Albert Speer, Adolf Hitlers Architekt und Rüstungsminister. Schon vor, mit Volldampf aber nach seiner Entlassung 1966 aus dem Gefängnis Spandau, inszenierte sich Speer als der geläuterte und eigentlich schon immer unpolitische „gute Nazi“. Sogar Historiker wie Joachim Fest oder Golo Mann, sogar der Holocaust-Überlebende Simon Wiesenthal hoben seine Ehrlichkeit hervor.

Magnus Brechtken, der stellvertretende Direktor beim Institut für Zeitgeschichte in München, ist nicht der erste, der die Lügengeschichten des Albert Speer entlarvt hat. Aber Brechtken hat es am umfassendsten dargestellt. Sein spannendes Buch „Albert Speer. Eine deutsche Karriere“ (Siedler, 910 Seiten, 40 Euro) beendet die dreiste Legendenbildung des Mannes, der sehr wohl wusste, welche Verbrechen unter dem Nazi-Regime geschahen und direkt daran beteiligt war.

Noch bis zum 6. Januar ist im Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände passend zum Thema die Ausstellung „Albert Speer in der Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit“ zu sehen.

Christine Jeske ist Reporterin im Aktuellen und taucht gerne in die Vergangenheit ein - auch in die vor 1933.