Mit einem Knochen drischt der Urmensch auf ein am Boden liegendes Skelett ein. Immer und immer wieder, wie entfesselt, triumphierend. Er hat die Kraft des Werkzeugs entdeckt – und die Macht der Waffe. Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ hat Filmgeschichte geschrieben. Auch, weil Kubrick seine eindringlichen Bilder mit eindringlicher Musik unterlegte. Zum Beispiel mit „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss.

Dank des Films ist das Motiv noch immer im kollektiven Gedächtnis. Es zeigt Strauss als mächtigen Klangzauberer. Es zeigt aber auch, wann der Komponist, der am 11. Juni 1864, also vor 150 Jahren, geboren wurde, den Höhepunkt seines Schaffens erreichte: vor dem Ersten Weltkrieg. Was an Strauss'schen Werken noch heute auf Bühnen und in Konzertsälen präsent ist, entstand in vergleichsweise jungen Lebensjahren des Künstlers: „Salome“ wurde 1905 uraufgeführt, der „Rosenkavalier“ 1911, im Jahr darauf „Ariadne auf Naxos“. Die Tondichtungen „Don Juan“ und „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ schuf Strauss, wie den „Zarathustra“, in den 1880er/1890er Jahren, die „Alpensinfonie“ zwischen 1911 und 1915. Auch das Gros der Lieder komponierte er vor der Wende zum 20. Jahrhundert. Er blieb musikalisch ein Kind des 19. Jahrhunderts, war nie wirklich ein Atonaler, auch wenn er die traditionellen Grenzen verschob, etwa in „Elektra“ und „Salome“. Nach dem Ersten Weltkrieg, weit vor seinem 60. Geburtstag also, war Strauss out. Er war zwar nicht vergessen. Seine Werke wurden weiterhin aufgeführt. 1926 dirigierte er etwa seine „Ariadne“ am Würzburger Theater. Doch Strauss sei auf dem „Abstieg in die Normalität des Daseins eines alternden Komponisten“ gewesen, schreibt der Musikwissenschaftler Michael Walter in „Richard Strauss und seine Zeit“ (Laaber-Verlag). Komponisten-Kollege Ermanno Wolf-Ferrari bedauerte 1925, „ich bin z.B. allemal betrübt, wenn ich sehe, daß auch von Strauss nie etwas in die Zeitung kommt“. Strauss haderte mit seinem Los. Er erhielt einfach nicht (mehr) die Wertschätzung, die ihm aus seiner Sicht zustand. Schließlich hielt er sich für den bedeutendsten deutschen Komponisten nach Richard Wagner (1813 bis 1883). Da müsse er das Musikleben in Deutschland maßgeblich bestimmen, fand er. Das machte ihn anfällig für die Propaganda der Nazis. Die erhoben ihn 1933 zum Präsidenten der Reichsmusikkammer. Strauss' Biografie haftet dieser Makel noch heute an.

Michael Walter schildert aus dem Charakter des Komponisten heraus schlüssig, wie es dazu kommen konnte. Denn eigentlich war der Musiker unpolitisch. Kein überzeugter Nazi wohl, aber ein Opportunist, fixiert allein auf seine Kunst und auf sich: „Politisch instinktlos“, nennt ihn Walter. Die Weimarer Republik hatte – in Strauss' Sicht – seine Bedeutung nicht erkannt. Unter Hitler wurde er, schreibt Michael Walter, zum „Beherrscher des deutschen Musiklebens – so sah es jedenfalls Strauss“.

Sollte er politische Bedenken gehabt haben – er schob sie beiseite. Oder weigerte sich, sie zu sehen. Hauptsache, er war wichtig. Er wurde zu einem Aushängeschild des Regimes und kann auch als Paradebeispiel dafür dienen, wie das Nazi-System funktionierte, wie auch ein Intellektueller zum Rädchen im braunen Getriebe werden konnte, sei es aus Passivität oder, was wohl bei Strauss der Fall war, aus gekränkter Eitelkeit. So ergibt sich ein zwielichtiges Bild vom Verhältnis des Musikers zum Hitler-Regime. Strauss sprang als Dirigent für Bruno Walter ein, den die Nazis als Juden nicht auftreten ließen. Er ersetzte bei den Bayreuther Festspielen den italienischen Stardirigenten Arturo Toscanini, der nicht vor Hitler auftreten wollte. Strauss, dessen Schwiegertochter Jüdin war, hatte damit offenbar kein Problem.

Doch er war auch stur – in seinem eigenen Interesse, im Interesse seines Werks und wiederum ohne Rücksicht auf politische Verhältnisse. Er hielt an seinem Librettisten Stefan Zweig fest, einem Juden. Strauss setzte gegen den Willen der Nazis durch, dass Zweigs Name bei der Uraufführung der Oper „Die schweigsame Frau“ genannt wurde. Die Oper wurde verboten. Bald waren die Nazis nicht mehr begeistert von ihrem obersten Musiker: „Richard Strauß schreibt einen besonders gemeinen Brief an den Juden Stefan Zweig. Die Stapo fängt ihn auf. Der Brief ist dreist und dazu saudumm. Jetzt muß Strauß auch weg. Stiller Abschied“, notiert Propagandaminister Joseph Goebbels am 5. Juni 1935 in sein Tagebuch.

Und Strauss war seinen Posten los, der ihm ohnehin nicht das gebracht hatte, was seine Hoffnung gewesen war: „Meine Stellung als Reichsmusikkammerpräsident war eine leere Etikette, die mir nur Feindschaft und Beschimpfung des Auslandes eingetragen hat, ohne daß ich die Genugtuung hatte, für die deutsche Theater- u. Musikkultur entscheidende Maßnahmen treffen zu können“, stellte er 1935 in einer privaten Notiz fest.

Richard Strauss starb am 8. September 1949 in Garmisch, wo er seit 1908 ein großzügiges Haus bewohnte. Der Sohn von Josephine Strauss, die aus der Bierbrauer-Dynastie Pschorr, einer der reichsten Familien Münchens, stammte, wusste zu repräsentieren. Auf Zeitgenossen mag Richard Strauss bisweilen selbstherrlich gewirkt haben. Aus heutiger Sicht ist er – weltweit aufgeführt – aber tatsächlich einer der ganz Großen. Und dank eines Science-Fiction-Films hat er es sogar in die Pop-Kultur geschafft.

Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal

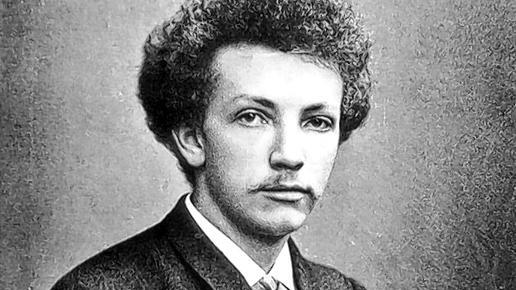

Die Zusammenarbeit mit Hugo von Hofmannsthal (1874 bis 1929, im Bild rechts) machte Richard Strauss endgültig zum Schöpfer großer Opern. Der Wiener Literat lieferte die passenden anspruchsvollen Texte zur anspruchsvollen Musik von Strauss.

Den Text zu „Salome“ schrieb Strauss in Anlehnung an Oscar Wildes Drama noch selbst. Dann folgte mit „Elektra“, „Der Rosenkavalier“, „Ariadne auf Naxos“, „Die Frau ohne Schatten“, „Die ägyptische Helena“ und „Arabella“ ein Hofmannsthal-Libretto nach dem anderen. Allesamt sind sie Höhepunkte der Opernliteratur.

Schon während der Arbeit an „Elektra“ bat Strauss Hofmannsthal, „ihm doch in allem Komponierbaren das Vorrecht zu lassen. Ihre Art entspricht so sehr der meinen, wir sind füreinander geboren“. Hofmannsthal ist, abgesehen vom „Jedermann“, fast nur noch dank der Strauss-Opern auf der Bühne präsent. Die Salzburger Festspiele, die erstmals 1920 stattfanden, gehen auf die Initiative von Strauss, Hofmannsthal und dem Theatermacher Max Reinhardt zurück. Text: epd/hele