Wie entsteht ein Lebenslauf? Warum gelingen manche Leben und andere nicht? Welches war der Moment, von dem an alles schiefging? Und was wäre die richtige Lebensentscheidung gewesen?

Fragen, die Paul Auster schon immer interessiert haben. Die sich interessanterweise durch den amerikanischen Roman der letzten mindestens 50 Jahre ziehen – ob bei Robert Coover, John Irving, Richard Ford, Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, übrigens auch Stephen King („Der Anschlag“) oder eben Paul Auster.

Wo kommen wir her, und wieviel Einfluss haben wir auf unsere Zukunft?

Das ist einerseits die Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Traum, also mit dem – freilich uneinlösbaren – Versprechen, dass jeder alles erreichen kann, wenn er nur hart genug arbeitet. Mehr noch aber ist es das urmenschliche Nachdenken darüber, wo wir herkommen und wie weit wir überhaupt Einfluss darauf haben, wo wir hingehen.

Querverweise und Selbstzitate

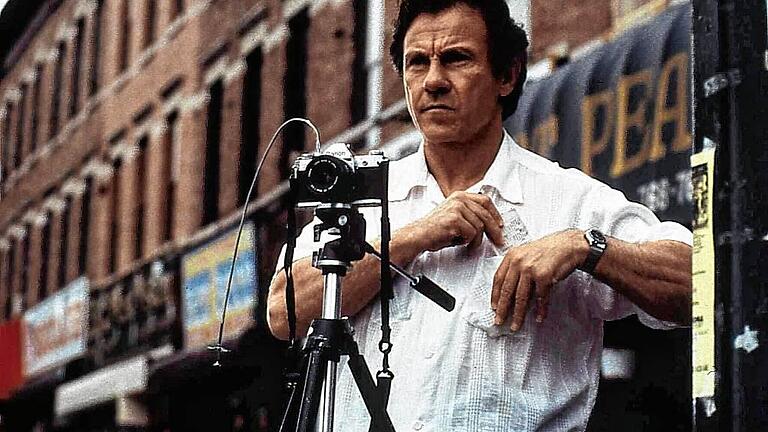

Paul Auster, der am Freitag, 3. Februar, 70 Jahre alt wird, hat in seinem Werk aus diesem Nachdenken heraus ein gigantisches Netz der Anspielungen, Querverweise, Selbstzitate und autobiografischen Details geschaffen. Eine seiner stärksten Metaphern für den ewigen Versuch, das unbegreifliche Phänomen Zeit zu fassen, das ja für all das verantwortlich ist, liefert Auster mit dem Zigarrenhändler Auggie Wren in „Smoke“ (verfilmt mit Haryey Keitel), der jeden Morgen um genau acht Uhr ein Foto von seinem Laden macht.

Mit seinem soeben erschienenen Roman „4 3 2 1“ zieht Auster so etwas wie die Quintessenz des Themas: Ein Held, vier mögliche Lebensläufe. Auf 1258 Seiten spielt Auster viermal durch, wie das Leben des Archie Ferguson, geboren im März 1947 (Auster nennt ihn immer nur Ferguson), verlaufen könnte.

Dabei entwirft er vier Porträts einer Epoche, mit Nachkriegszeit, Kennedy-Attentat, Bürgerrechtsbewegung oder Vietnam-Krieg, würdigt zentrale Werke der Literatur und Filmgeschichte, huldigt ganz nebenbei dem Genie von Laurel & Hardy, vor allem aber verwebt er höchst kunstvoll Lebensläufe.

Mal scheitert der Vater Stanley mit dem Versuch, ein Imperium von Elektro-Kaufhäusern aufzubauen, mal gelingt es ihm. Mal ist die kreative Mutter Rose eine erfolgreiche Fotografin, mal eine desillusionierten Vorstadt-Ehefrau in New Jersey.

Es geht nicht so sehr um das Prinzip Ursache/Wirkung

Auf Fergusons Lebensentwurf hat all das direkte Auswirkungen. Mal rückt die Familie zusammen, mal zerfällt sie. Mal kann er in behütetem Umfeld (zunächst) seine Ideen verwirklichen, mal zwingen ihn mehr oder weniger dramatische Umstände, seinen Lebensentwurf immer wieder zu korrigieren. Mal gewinnt er ein Stipendium für Princeton, mal verbaut er sich selbst das Studium und geht nach Paris.

Aber Paul Auster ist kein Soziologe. Es geht ihm nicht so sehr um das Prinzip Ursache/Wirkung oder die gesellschaftspolitische Frage, welche Verhältnisse welche Menschen hervorbringen.

Was wäre passiert, wäre ich auf eine andere Schule gegangen?

Es geht ihm, wie vermutlich in all seinen Büchern, um die Frage, ob es einen menschlichen Kern gibt, den keine Enttäuschung, keine Versuchung, keine Verletzung korrumpieren kann. Die Frage also, ob es so etwas gibt wie das Ich.

Mit Ferguson gelingt Paul Auster eine Figur, die man gern durch dieses Mammutwerk begleitet. Vielleicht, weil sie sympathisch, vielschichtig und schlüssig ist, vielleicht, weil sie viel von Auster selbst preisgibt, vor allem sein Grübeln darüber, was passiert wäre, wäre er auf eine andere Schule gegangen, wäre er dieser oder jener Person nie begegnet. „Zuerst wusste ich nicht, wie viele Fergusons ich haben wollte“, erzählte Auster dem „Guardian“, „ich wusste nur, dass es eine Idee war, an der ich mein ganzes Leben getüftelt habe.“

Paul Auster, „4 3 2 1“, Roman, 1258 Seiten, Rowohlt Verlag, 29,95 Euro