Ein T-9-Fall“, sagt Susanne Wortmann. Und fügt hinzu, es gebe auch den X-8-Fall. Klingt wie ein Geheimcode von James Bond. Ist aber Museumsjargon: Wortmann ist Restauratorin im Mainfränkischen Museum Würzburg. Allerdings ist ihre derzeitige Aufgabe ähnlich spannend wie ein Agentenfilm: In der Festung Marienberg wird das Depot durchforstet. Da landet manch bemerkenswertes Stück in der Restauratorenwerkstatt.

T 9 und X 8 sind Kürzel für den Zustand von Museumsgut. T 9 bedeute, das Stück sei nicht mehr transportfähig, erklärt Wortmann: „Man darf es nur noch vom Depot hierher in die Werkstatt tragen.“ Längere Transporte würden irreparable Schäden verursachen. X 8 fordert gar das unverzügliche Eingreifen der Restauratoren.

Auf dem Tisch in der Werkstattmitte liegt ein T-9-Fall, ein Engelsköpfchen. Unter der teilweise erhaltenen Fassung – also der Bemalung – des Lockenkopfes haben sich Hohlräume gebildet. Die Farbe ist am Abplatzen. Mikroorganismen könnten ihr zerstörerisches Werk verrichten. Schimmelbefall droht. Wortmann wird die Hohlräume mit Leim auffüllen, die Fassung vorsichtig andrücken und das bröselige Holz mit Kitt stabilisieren. „Dann hält das erst mal wieder.“

Die diplomierte Restauratorin datiert die etwa zwei Handflächen große Skulptur in die späte Renaissance – „vermutlich“, sagt sie vorsichtig. Der Engelskopf wurde im Zuge der Kurzinventarisierung aus dem Depot ans Licht befördert. Wegen des Trägerwechsels – das Museum in der Festung Marienberg geht an den Freistaat Bayern über – wird derzeit nachgeschaut, was überhaupt da ist. Susanne Wortmann schätzt, dass das Depot im sogenannten Zeughauskeller auf rund 2000 Quadratmetern mehr Stücke bunkert, als in den Schauräumen der Festung zu sehen sind. Und da sind es immerhin 5324 Objekte.

Die Lagerung im Depot ist nicht immer übersichtlich: Der Engelskopf ruhte in einer Bauerntruhe, die zwischen anderen Truhen gestapelt war. Kein Wunder, dass niemand wirklich weiß, was alles unter der Festung steckt. Die ganz große Überraschung – etwa dass eine verschollene Riemenschneider-Figur auftaucht – erwartet die Restauratorin dennoch nicht: „Es geht eher um Stücke, die aus dem Blick geraten sind.

“ Hochkarätiges, das in der über 100-jährigen Museumsgeschichte wohl schlicht vergessen wurde, hat das Team, das an der Inventarisierung arbeitet, aber schon aus dem Keller geholt. Zum Beispiel eine Predella (ein Altar-Unterteil), die drei Heiligenfiguren zeigt.

Der geknickte Bayernkönig

Das Bild wurde einst ins Depot gesteckt, weil es für eine Kopie gehalten wurde. Nach Pigmentuntersuchungen und anderen Tests ist Susanne Wortmann aber sicher: Es ist ein Original vom Ende des 15. Jahrhunderts, womöglich gemalt von Frater Martinus Schwarz. „Das Objekt befindet sich aber noch in der Erforschungsphase“, sagt die Restauratorin. Soll heißen: Es bedarf noch einer stilkritischen Analyse durch Kunsthistoriker. Dann erst kann das Bild endgültig zugeordnet werden. Von Schwarz, dem Rothenburger Malermönch, werden in der Ausstellung schon zwei Altarflügel gezeigt. Die mutmaßlich allerdings nicht zur Predella aus dem Depot gehören. Deren schadhafte Stellen hat Wortmann mittlerweile ergänzt. Jetzt hat das Bild wieder die in sich ruhende Ausstrahlung eines Originals aus der Spätgotik, die sich mühelos über ein halbes Jahrtausend hinweg mitteilt. Selbst in der nüchternen Arbeitsatmosphäre der Werkstatt.

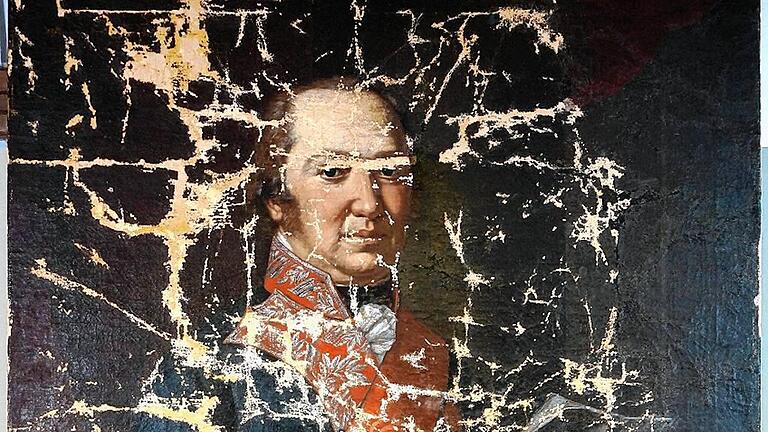

Den drei asketischen Heiligen gegenüber präsentiert sich auf einer Staffelei ein Herrscher in Uniform. Auch das Porträt von Maximilian I. Joseph ist ein Schatz, der bei der Inventur im Depot gehoben wurde – mag's auf den ersten Blick auch nicht so wirken: Kreuz und quer verlaufen Risse über das Bildnis des ersten Bayernkönigs. An vielen Stellen ist die blanke Leinwand zu sehen. Dennoch ist der jetzige Zustand ein Fortschritt und Ergebnis aufwendiger Restaurierungsarbeit.

Susanne Wortmann zeigt ein Foto vom Fundort im Keller: Das großformatige Ölgemälde war regellos gefaltet und geknickt. „Zusammengerechnet zogen sich vier Meter Risse durch die Leinwand“, verdeutlicht die Restauratorin das Ausmaß der Schäden. „Doch das Bild ist von hoher Qualität, und die wichtigen Partien – Augen, Hände – sind weitestgehend erhalten. Also lohnt eine Restaurierung.“

Kontakte zu ihrer ehemaligen Uni, der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, halfen weiter. Max I. wurde Gegenstand der Diplomarbeit von Marina Langner. Die angehende Restauratorin kümmerte sich vor allem um die Konservierung des Bildträgers und der Malschicht. Faden für Faden verklebte sie gerissene Leinwand und fixierte lose Partikel der Farbschicht. Zurück in Würzburg, wurde der vergilbte Firnis abgenommen. Jetzt will Susanne Wortmann die fehlenden Stellen ergänzen. „Das wird allerdings noch einige Zeit dauern“, schätzt sie. Der König muss warten. Denn Inventarisierung und Notkonservierung der Objekte aus dem Depot haben erst einmal Vorrang.

Weil das Museum ja nicht nur eigenen Besitz hortet, sondern auch Leihgaben, muss bei vielen der „ausgegrabenen“ Stücke auch Provenienzforschung betrieben, also festgestellt werden, wo sie herkommen und wem sie gehören. Und manches muss auch kunsthistorisch eingeordnet werden. All das ist aber nicht der Job von Susanne Wortmann. „Ich bin wie die Pathologen in Krimis“, vergleicht sie. „Ich liefere die Fakten. Die Puzzleteile zusammenfügen und den Fall lösen – das machen andere.“