Das mag jetzt etwas paradox klingen (sofern es überhaupt möglich ist, „etwas paradox“ zu klingen), aber es passt zum Thema: Diese Ausstellung ist auf eine sehr gelassene Art spektakulär. Die Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt bis 5. Juni 70 Gemälde von René Magritte (1898–1967). Dem Maler also, den jeder Kunstfreund zu kennen glaubt. Und nicht nur jeder Kunstfreund. Den Schöpfer von millionenfach auf Postern und Postkarten verbreiteten Motiven, die so angenehm zum Denken und zum Schmunzeln anregen – hübsch gemalt, witzig widersprüchlich, rundum ikonentauglich also.

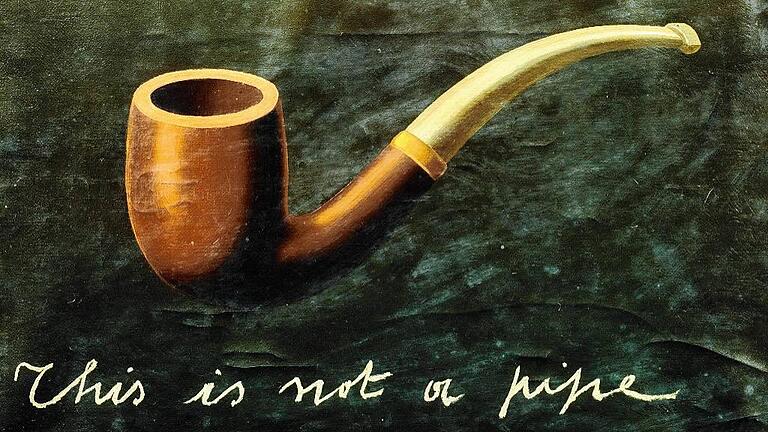

Ist das nun eine Pfeife, oder ist es keine?

„Ceci n?est pas une pipe“ – dies ist keine Pfeife. Das vielleicht bekannteste Bild. Es zeigt eine Pfeife. Der eigentliche Titel lautet „La Trahison des images“, und so heißt auch die Ausstellung: Der Verrat der Bilder. Es ist die erste große Magritte-Schau seit 20 Jahren. Sie entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Pariser Centre Pompidou, wo sie zuvor mit anderem Konzept zu sehen war.

Die Liste der Leihgeber aus aller Welt ist lang, es ist gelungen, einige zentrale Werke zu versammeln. Die Frankfurter Kuratorin Martina Weinhart hat dafür eine Architektur entworfen, die den langen Schlauch der Schirn in Räume gliedert, die gleichzeitig großzügig und dennoch irgendwie verwinkelt wirken.

Noch so ein Paradoxon. Die grauen Wände – es wurden drei Grautöne gewählt – lassen René Magrittes meist eher gedeckte Farben sanft leuchten.

Was die berühmte (Nicht-)Pfeife von 1929 anbelangt, so ist in Frankfurt die englische Version zu sehen, die Magritte 1935 für eine Ausstellung in London malte. Warum aber mehrfach ein Objekt malen, von dem man dann behauptet, es handle sich nicht um das gezeigte Objekt?

Genau das interessiert Magritte: Das Verhältnis von Sprache und Abbildung

Natürlich ist die gemalte Pfeife keine Pfeife, sondern nur ein Stück Leinwand mit Farbe. Aber warum hat der Betrachter dennoch Tabakgeruch in der Nase? Warum läuft ihm bei einem anderen Gemälde das Wasser im Munde zusammen – es zeigt einen riesigen, höchst appetitlichen Apfel? Darunter steht, wenig überraschend, „Ceci n?est pas une pomme“ (dies ist kein Apfel).

- Hier geht's zum "Digitorial" der Kunsthalle Schirn zu Magritte

Genau das interessiert Magritte: Die Macht des Bildes und das Verhältnis von Sprache und Abbildung. Von Denken und Wahrnehmen. Von Innenwelt und Außenwelt. Magritte selbst hat sich nie als Künstler bezeichnet, sondern als „denkender Mensch“. In seinen Bildern denkt er nach. Anders als die französischen Surrealisten um André Breton, die sich mit Zufall, Traumdeutung und der Erkundung des Unbewussten befassen, erkundet der Belgier Magritte, der sich auch in seinem betont bürgerlichen Habitus von der Pariser Szene absetzt, das Bewusste und stellt es immer wieder neu auf die Probe.

„Ein Gegenstand hängt nicht so sehr an seinem Namen, dass man für ihn nicht einen anderen finden könnte, der besser zu ihm passte.“

Jedes Magritte-Bild ist deshalb eine Aufgabe an den Betrachter. So er sich darauf einlassen möchte. Denn jenseits des ersten Reflexes, der vorgaukelt, man habe die dialektische Pointe, nicht selten erweitert um einen Bildtitel, der zusätzliche Assoziationsräume eröffnet, bereits begriffen, warten viele, viele Möglichkeiten der Bildbefragung. Magritte hat mit bedeutenden Philosophen seiner Zeit korrespondiert, unter ihnen Michel Foucault, Hauptvertreter des Poststrukturalismus, der die These vertritt, dass Sprache die Realität nicht nur wiedergibt, sondern selbst herstellt.

René Magritte behauptet: „Ein Gegenstand hängt nicht so sehr an seinem Namen, dass man für ihn nicht einen anderen finden könnte, der besser zu ihm passte.“

Im Grunde reicht die Behauptung, ein Bild stelle etwas Bestimmtes dar. Also malt Magritte eine weiße „biomorphe Figur“ und schreibt einfach „Baum“, „Frauenkörper“ und „Kanone“ darauf. Obwohl: Ganz so einfach ist das eben nicht, denn diesem intellektuellen Taschenspielertrick ist ein sorgfältiger Denkprozess vorangegangen. Und die Erwartung, dass die wesentlichen Prozesse im Kopf des Betrachters stattfinden.

Es geht um unsere Wahrnehmung und wie wir uns auf sie verlassen wollen

Wer auf einer Leinwand das Wort „Landschaft“ oder „Pferd“ oder „Himmel“ liest, der kann in diesem Moment vermutlich kaum verhindern, dass er sich eine Landschaft, ein Pferd oder den Himmel vorstellt. Vor allem, wenn der Künstler so nett ist und den (leeren) Bilderrahmen dafür gleich ins Bild mit hineinmalt.

In diesem Punkt hat die Hirnforschung Magritte übrigens längst bestätigt: Alle Begriffe sind mit Frames (also Rahmen) verknüpft, die unweigerlich Emotionen wachrufen – positive wie negative, konkrete wie diffuse, willkommene wie unwillkommene.

Es geht um unsere Wahrnehmung und wie wir uns auf sie verlassen wollen, egal, was wir gezeigt bekommen. Magritte zeigt deshalb Dinge, die unsere Wahrnehmung nicht unwidersprochen hinnehmen kann. Zum Beispiel den Blick durch die Silhouette des berühmten Mannes mit der Melone hindurch auf eine nächtliche Landschaft. Irritierend nur, dass dieser Blick in die Weite eindeutig vor eine Mauer und eine braune Wand platziert ist. Ein unauflöslicher Widerspruch – aber das Bild ist da, es zeigt, was es zeigt, ob wir das verstehen oder nicht.

Liegt an der Bergflanke tatsächlich eine Burg, wie das Bild behauptet?

Oder das Pferd mit Jockey im vollen Galopp auf dem Dach eines Autos in voller Fahrt (Titel: „Der Zorn der Götter“). Oder der Blick durch ein Fenster in ein Haus hinein, in dem ein Haus steht. Oder der Blick aus einer Höhle hinaus (die Anspielung auf Platos Höhlengleichnis ist natürlich beabsichtigt) auf eine Gebirgsschlucht. Im Eingang der Höhle steht eine Staffelei, die genau den Ausschnitt Landschaft wiedergibt, den sie verbirgt. Aber tut sie das wirklich? Liegt an der Bergflanke tatsächlich eine Burg, wie das Bild behauptet?

Magrittes Bilder sind amüsante Rätsel, komplexe philosophische Aufgaben, und sie sind meisterhafte Gemälde. Mal altmeisterlich bis in die feinste Schattierung des Inkarnats, mal zweckmäßig effektvoll wie ein Bühnenbild – immer wählt Magritte gezielt und bewusst die seinem Zweck angemessenen malerischen Mittel. Das können (ein Kuriosum) die wüst hingeworfenen Skizzen sein, mit denen er seine erste Einzelausstellung 1948 bestückte, um das surrealistische Establishment zu schocken (was gelang), das können aber auch wunderbare Meeres- und Himmelsstudien sein, deren einziger Fehler darin besteht, dass es sie so nicht geben kann.

Magrittes lebenslanger Kampf gegen die angebliche "Dummheit der Malerei"

„Les Mémoires d?un saint“ (Die Erinnerungen eines Heiligen) ist so ein Bild. Himmel und Meer mit wunderbar weitem Horizont sind die Innenseite eines sich kreisförmig öffnenden Vorhangs. Magritte spielt damit auf einen antiken Mythos an, auf den Wettbewerb zwischen den Malern Zeuxis und Parrhasios. Parrhasios gewinnt, obwohl er nur einen Vorhang gemalt hat. Den aber so täuschend echt, dass sein Gegner erst merkt, dass er nicht real ist, als er aufgefordert wird, ihn beiseite zu ziehen, um das vorgebliche eigentliche Gemälde zu begutachten.

Eine Legende, wie sie Magritte selbst erdacht haben könnte.

Mit seiner Kunst kämpft Magritte zeitlebens gegen die vorgebliche „Dummheit der Maler“ an – jahrhundertelang galten Musik und Dichtkunst als die höherwertigen Disziplinen. Es ist sicher kein Zufall, dass mit André Breton ein Dichter eine Bewegung anführt, die heute vor allem in ihren Gemälden wahrgenommen wird. Auch hier ist Magritte seiner Zeit voraus.

René Magritte: Der Verrat der Bilder, Kunsthalle Schirn, Frankfurt, bis 5. Juni. Di., Fr. bis So. 10–19 Uhr, Mi., Do. 10–22 Uhr. Der Katalog kostet 35 Euro in der Schirn, 39,95 Euro im Buchhandel.