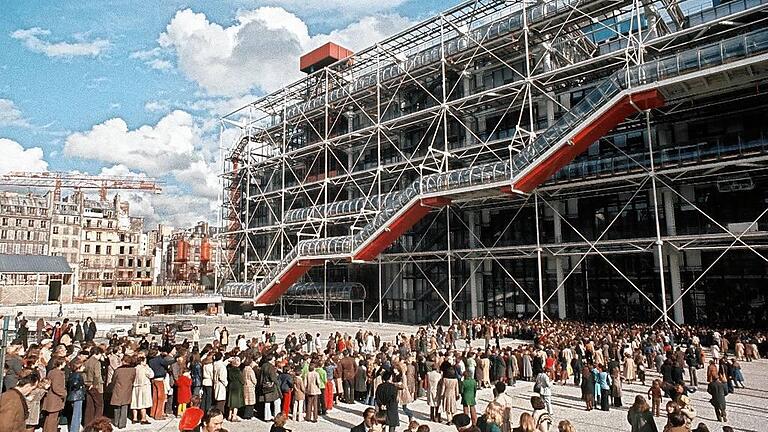

Gott, ist das hässlich“, überschrieb der Autor und Kritiker René Barjavel am 30. Januar 1977 seinen Artikel in der Sonntagszeitung „Journal du Dimanche“. „Was soll das sein? Ein Stück Frankreich, das sich wie eine Languste gehäutet hat? Eine Raffinerie, um den Schlamm der Seine zu sammeln und Benzin daraus zu machen? Ist es eine Planierraupe, die Autobahnen in die Viertel zieht?“

Barjavel war nicht der einzige, der ebenso heftige wie fantasievolle Ausdrücke fand, um seine Abscheu für das neue Museumsgebäude im Herzen von Paris, das Centre Georges Pompidou, zu zeigen. Allzu radikal und provokant erschien dieses „Notre-Dame der Röhren“, wie sein Spottname lautete, vielen Anwohnern, Kunsthistorikern, Intellektuellen.

Manche warnten vor der „Vermassung“ der Kunst in dem funktionalen Bau. „Es gab eine Zeit, da hatten die Pariser genug Ungestüm, um die Bastille zu stürmen und abzureißen“, bedauerte der Journalist Jean Paris in „Le Monde“: „Wer übernimmt heute eine solche Initiative für die Beseitigung des Monsters?“

Heute ist „das Monster“ berühmt

Doch das Monster mit seiner farbigen Röhren-Struktur blieb – und gilt heute als eines der berühmtesten Bauwerke von Paris, als Touristenmagnet und eines der renommiertesten Zentren für zeitgenössische Kunst und Kultur weltweit. 102 Millionen Menschen haben es seit der Eröffnung besucht. 841 000 kamen im Winter 1979/1980 zur Retrospektive von Salvador Dalí, mehr als 700 000 waren es jeweils bei Wassily Kandinsky 2009 und Henri Matisse 2012. Auch trug „Beaubourg“, wie man es umgangssprachlich nennt, dazu bei, dass sich das angrenzende Marais-Viertel mit Galerien und schicken Boutiquen zu einem der angesagtesten der Stadt entwickeln konnte.

Wie vorher beim Bau des Eiffelturms und nachher bei der Glaspyramide als Eingang des Louvre brauchte es lediglich etwas Zeit und Gewöhnung für Paris-Nostalgiker, um dieses Neue, Unkonventionelle zu akzeptieren, das der Kunstliebhaber und -sammler Georges Pompidou schaffen wollte. Die Eröffnung am 31. Januar 1977 durch seinen Nachfolger Valéry Giscard d'Estaing erlebte er allerdings nicht mehr – der Namensgeber starb 1974, noch während der Bauarbeiten. Pompidou schuf sich und vor allem der Kunst ein Denkmal, mit dem er Mut und Weitblick bewies.

Noch im Jahr seiner Wahl zum Präsidenten 1969 hatte er eine internationale Architektenausschreibung für das Projekt lanciert. Entstehen würde es in einem ehemaligen Arbeiterviertel, das einst als Kulisse für Romane von Victor Hugo diente. Nachdem das Areal zunehmend verfiel, war ein Teil der Häuser bereits kurz vor dem Zweiten Weltkrieg abgerissen worden; nur noch ein Parkplatz und eine Werkstatt zur Zerstörung alter Lattenkisten der Pariser Markthallen blieben übrig.

Pompidou wollte ein nationales Zentrum für Kunst und Kultur

Da der Großmarkt 1969 nach Rungis vor die Tore von Paris umgesiedelt wurde, beschloss Pompidou die Schaffung eines nationalen Zentrums für Kunst und Kultur, wie es in Paris fehlte. Die Stadt sollte wieder den Rang einer internationalen Kunst- und Kulturmetropole erreichen.

Diesem Ehrgeiz konnte das nationale Museum für moderne Kunst im Palais de Tokyo, das über der Seine thront, nicht genügen: Zu klein und zu stark fixiert auf französische Kunst, hatte es viele Strömungen wie das amerikanische Action Painting verpasst. Zugleich sollte das Centre Pompidou mehr werden als nur ein Museum, das permanente sowie temporäre Ausstellungen präsentiert – es beherbergt Kino- und Konferenzsäle, Fotogalerien, eine große Bibliothek und ein Musikinstitut.

Renzo Piano schuf einen Begegnungsort

Es handle sich um einen „Ort, wo sich die Menschen zusammenfinden, um die Freude an Literatur, Kunst, Musik, Kino zu teilen“, umschreibt es Architekt Renzo Piano. Gemeinsam mit seinen Kollegen Richard Rogers und Gianfrancho Franchini hatte er die Ausschreibung gewonnen, gegen 680 Konkurrenten. „Unser Projekt war ein wenig verrückt“, gibt er heute zu. Und damit schien es der Jury perfekt. Offen für jede Transformation sollte es sein.

In diesem Sinne hat der neue Direktor Serge Lasvignes erklärt, er wolle aus dem Centre Pompidou nicht nur einen Spiegel der Kunst seiner Zeit machen, sondern aller gesellschaftlicher Fragen. Ableger gibt es inzwischen in Metz und Málaga, weitere sollen in Brüssel und Shanghai entstehen. Das Jubiläum wird mit einem Gratis-Wochenende am 4. und 5. Februar gefeiert sowie mit Veranstaltungen in 40 französischen Städten. Längst ist das Monster angekommen, akzeptiert, ja bewundert. Und das hat keine 40 Jahre gedauert.